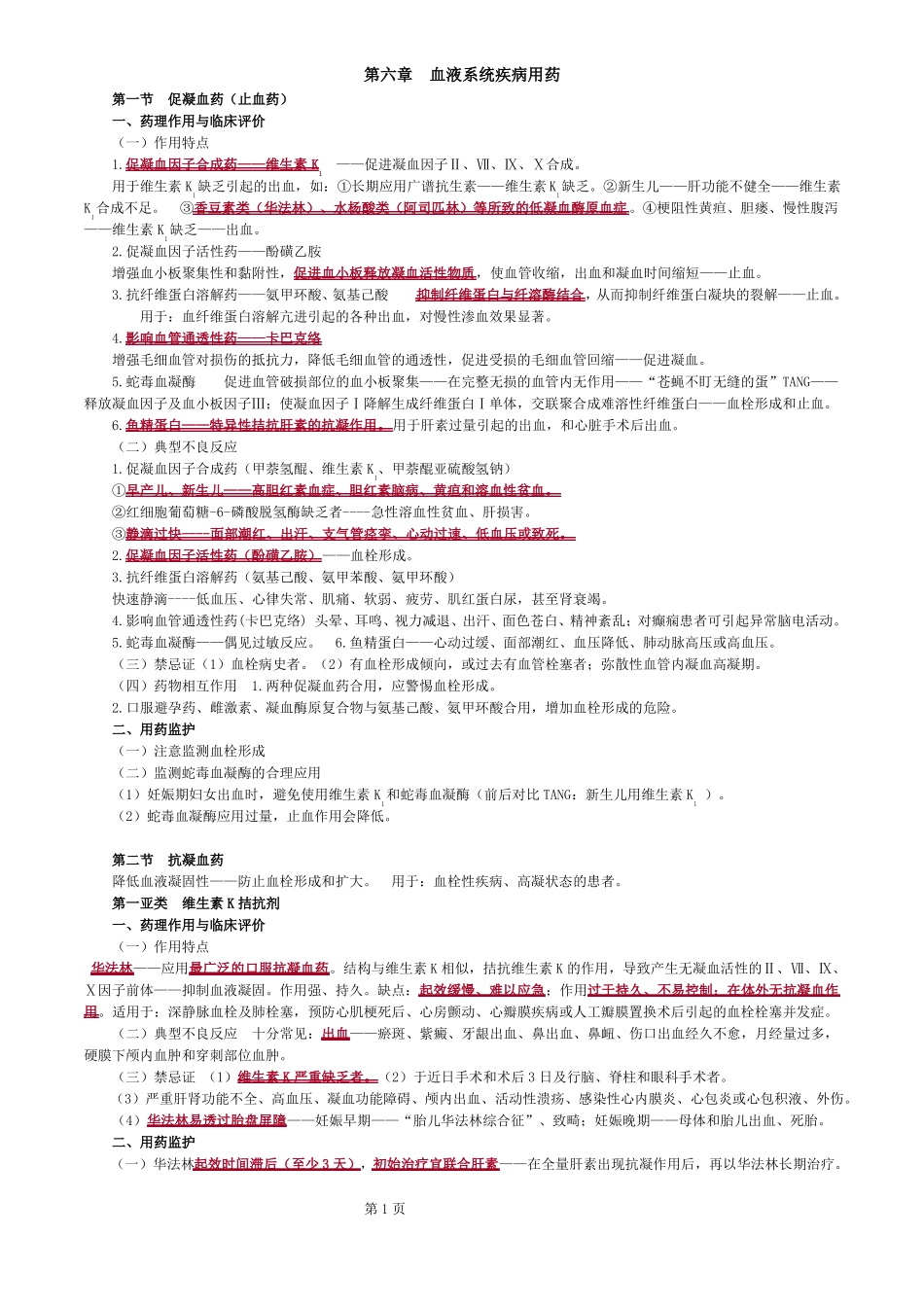

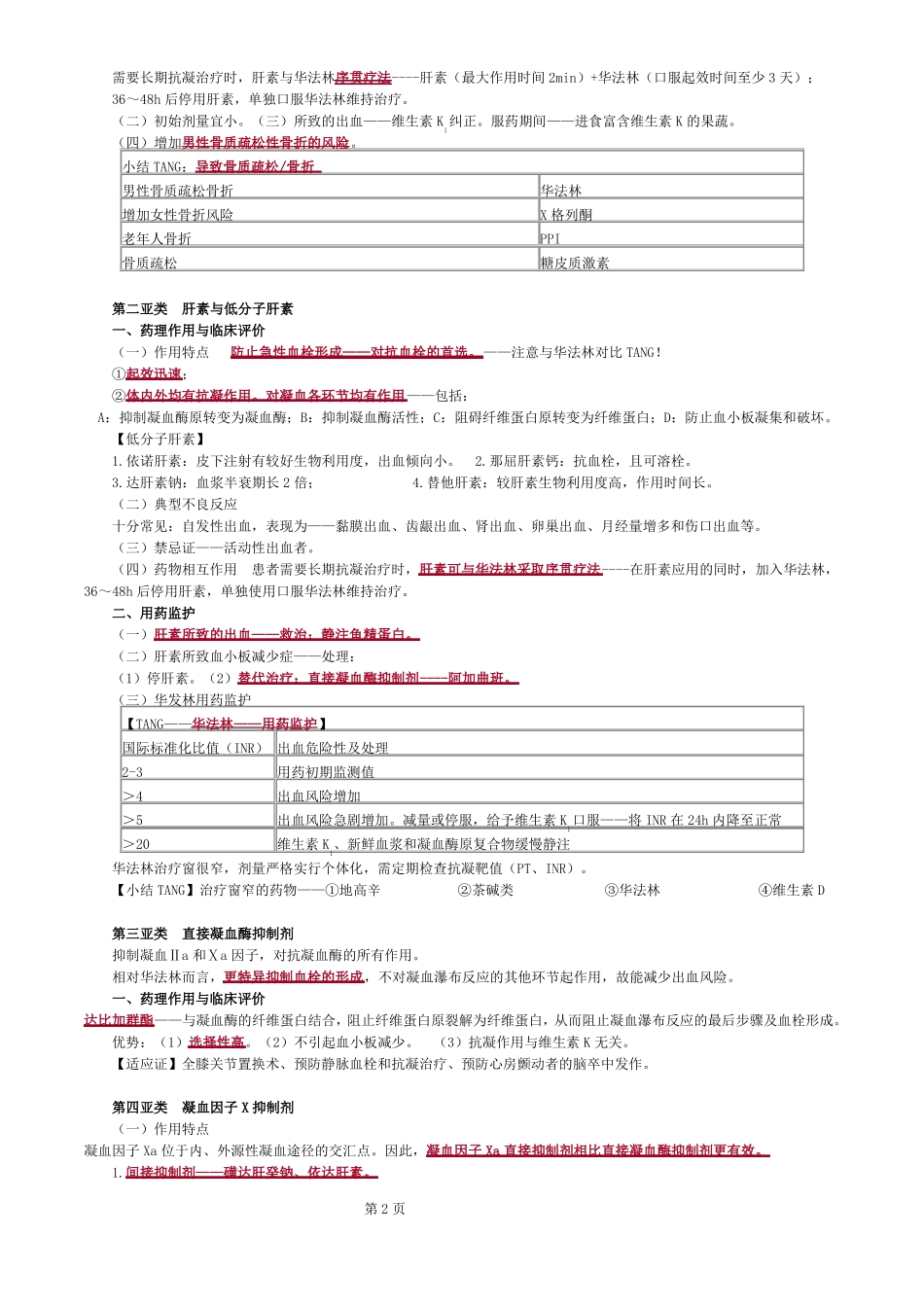

第六章血液系统疾病用药第一节促凝血药(止血药)一、药理作用与临床评价(一)作用特点1.促凝血因子合成药——维生素K1——促进凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成。用于维生素K1缺乏引起的出血,如:①长期应用广谱抗生素——维生素K1缺乏。②新生儿——肝功能不健全——维生素K1合成不足。③香豆素类(华法林)、水杨酸类(阿司匹林)等所致的低凝血酶原血症。④梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻——维生素K1缺乏——出血。2.促凝血因子活性药——酚磺乙胺增强血小板聚集性和黏附性,促进血小板释放凝血活性物质,使血管收缩,出血和凝血时间缩短——止血。3.抗纤维蛋白溶解药——氨甲环酸、氨基己酸抑制纤维蛋白与纤溶酶结合,从而抑制纤维蛋白凝块的裂解——止血。用于:血纤维蛋白溶解亢进引起的各种出血,对慢性渗血效果显著。4.影响血管通透性药——卡巴克络增强毛细血管对损伤的抵抗力,降低毛细血管的通透性,促进受损的毛细血管回缩——促进凝血。5.蛇毒血凝酶促进血管破损部位的血小板聚集——在完整无损的血管内无作用——“苍蝇不盯无缝的蛋”TANG——释放凝血因子及血小板因子Ⅲ;使凝血因子Ⅰ降解生成纤维蛋白Ⅰ单体,交联聚合成难溶性纤维蛋白——血栓形成和止血。6.鱼精蛋白——特异性拮抗肝素的抗凝作用。用于肝素过量引起的出血,和心脏手术后出血。(二)典型不良反应1.促凝血因子合成药(甲萘氢醌、维生素K1、甲萘醌亚硫酸氢钠)①早产儿、新生儿——高胆红素血症、胆红素脑病、黄疸和溶血性贫血。②红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者----急性溶血性贫血、肝损害。③静滴过快----面部潮红、出汗、支气管痉挛、心动过速、低血压或致死。2.促凝血因子活性药(酚磺乙胺)——血栓形成。3.抗纤维蛋白溶解药(氨基己酸、氨甲苯酸、氨甲环酸)快速静滴----低血压、心律失常、肌痛、软弱、疲劳、肌红蛋白尿,甚至肾衰竭。4.影响血管通透性药(卡巴克络)头晕、耳鸣、视力减退、出汗、面色苍白、精神紊乱;对癫痫患者可引起异常脑电活动。5.蛇毒血凝酶——偶见过敏反应。6.鱼精蛋白——心动过缓、面部潮红、血压降低、肺动脉高压或高血压。(三)禁忌证(1)血栓病史者。(2)有血栓形成倾向,或过去有血管栓塞者;弥散性血管内凝血高凝期。(四)药物相互作用1.两种促凝血药合用,应警惕血栓形成。2.口服避孕药、雌激素、凝血酶原复合物与氨基己酸、氨甲环酸合用,增加血栓形成的危险。二、用药监护(一)注意监测血栓形成(二)监测蛇毒血凝酶的合理应用(1)妊娠期妇女出血时,避免使用维生素K1和蛇毒血凝酶(前后对比TANG:新生儿用维生素K1)。(2)蛇毒血凝酶应用过量,止血作用会降低。第二节抗凝血药降低血液凝固性——防止血栓形成和扩大。用于:血栓性疾病、高凝状态的患者。第一亚类维生素K拮抗剂一、药理作用与临床评价(一)作用特点华法林——应用最广泛的口服抗凝血药。结构与维生素K相似,拮抗维生素K的作用,导致产生无凝血活性的Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子前体——抑制血液凝固。作用强、持久。缺点:起效缓慢、难以应急;作用过于持久、不易控制;在体外无抗凝血作用。适用于:深静脉血栓及肺栓塞,预防心肌梗死后、心房颤动、心瓣膜疾病或人工瓣膜置换术后引起的血栓栓塞并发症。(二)典型不良反应十分常见:出血——瘀斑、紫癜、牙龈出血、鼻出血、鼻衄、伤口出血经久不愈,月经量过多,硬膜下颅内血肿和穿刺部位血肿。(三)禁忌证(1)维生素K严重缺乏者。(2)于近日手术和术后3日及行脑、脊柱和眼科手术者。(3)严重肝肾功能不全、高血压、凝血功能障碍、颅内出血、活动性溃疡、感染性心内膜炎、心包炎或心包积液、外伤。(4)华法林易透过胎盘屏障——妊娠早期——“胎儿华法林综合征”、致畸;妊娠晚期——母体和胎儿出血、死胎。二、用药监护(一)华法林起效时间滞后(至少3天),初始治疗宜联合肝素——在全量肝素出现抗凝作用后,再以华法林长期治疗。第1页需要长期抗凝治疗时,肝素与华法林序贯疗法----肝素(最大作用时间2min)+华法林(口服起效时间至少3天);36~48h后停用肝素,单独口服华法林维持治疗。(二)初始剂量宜小。(三)所致的出血——...