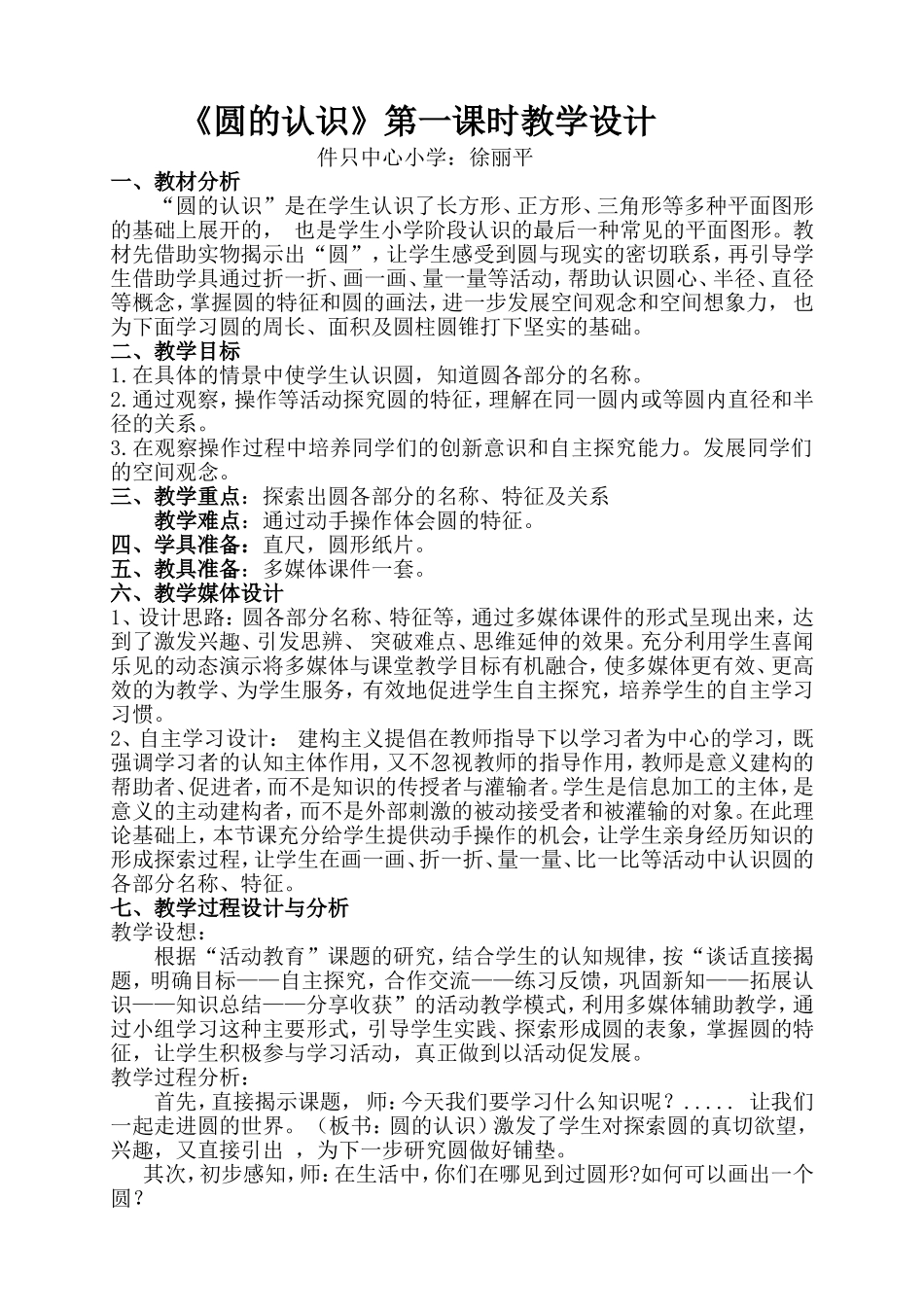

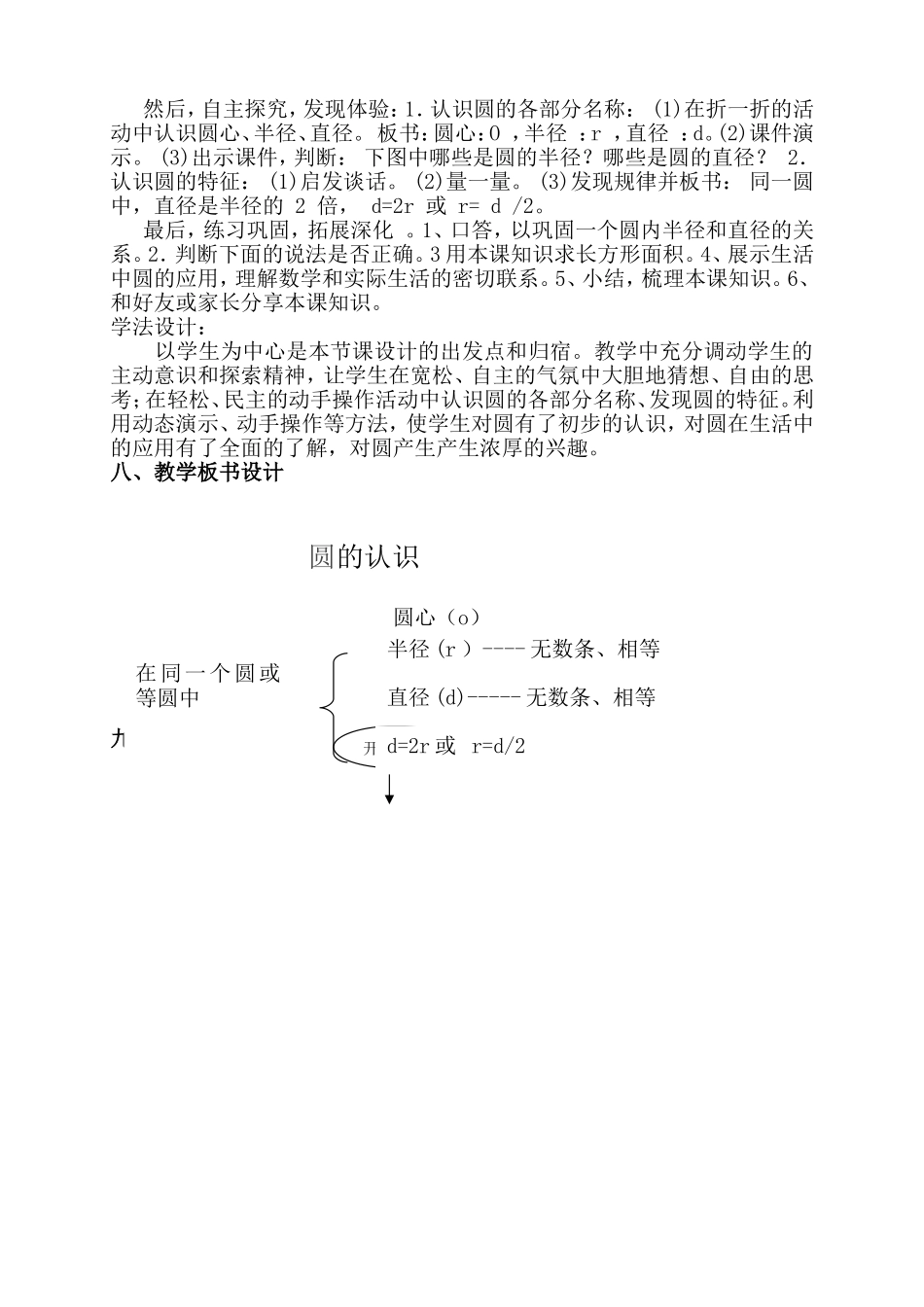

《圆的认识》第一课时教学设计件只中心小学:徐丽平一、教材分析“圆的认识”是在学生认识了长方形、正方形、三角形等多种平面图形的基础上展开的,也是学生小学阶段认识的最后一种常见的平面图形。教材先借助实物揭示出“圆”,让学生感受到圆与现实的密切联系,再引导学生借助学具通过折一折、画一画、量一量等活动,帮助认识圆心、半径、直径等概念,掌握圆的特征和圆的画法,进一步发展空间观念和空间想象力,也为下面学习圆的周长、面积及圆柱圆锥打下坚实的基础。二、教学目标1.在具体的情景中使学生认识圆,知道圆各部分的名称。2.通过观察,操作等活动探究圆的特征,理解在同一圆内或等圆内直径和半径的关系。3.在观察操作过程中培养同学们的创新意识和自主探究能力。发展同学们的空间观念。三、教学重点:探索出圆各部分的名称、特征及关系教学难点:通过动手操作体会圆的特征。四、学具准备:直尺,圆形纸片。五、教具准备:多媒体课件一套。六、教学媒体设计1、设计思路:圆各部分名称、特征等,通过多媒体课件的形式呈现出来,达到了激发兴趣、引发思辨、突破难点、思维延伸的效果。充分利用学生喜闻乐见的动态演示将多媒体与课堂教学目标有机融合,使多媒体更有效、更高效的为教学、为学生服务,有效地促进学生自主探究,培养学生的自主学习习惯。2、自主学习设计:建构主义提倡在教师指导下以学习者为中心的学习,既强调学习者的认知主体作用,又不忽视教师的指导作用,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。学生是信息加工的主体,是意义的主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。在此理论基础上,本节课充分给学生提供动手操作的机会,让学生亲身经历知识的形成探索过程,让学生在画一画、折一折、量一量、比一比等活动中认识圆的各部分名称、特征。七、教学过程设计与分析教学设想:根据“活动教育”课题的研究,结合学生的认知规律,按“谈话直接揭题,明确目标——自主探究,合作交流——练习反馈,巩固新知——拓展认识——知识总结——分享收获”的活动教学模式,利用多媒体辅助教学,通过小组学习这种主要形式,引导学生实践、探索形成圆的表象,掌握圆的特征,让学生积极参与学习活动,真正做到以活动促发展。教学过程分析:首先,直接揭示课题,师:今天我们要学习什么知识呢?.....让我们一起走进圆的世界。(板书:圆的认识)激发了学生对探索圆的真切欲望,兴趣,又直接引出,为下一步研究圆做好铺垫。其次,初步感知,师:在生活中,你们在哪见到过圆形?如何可以画出一个圆?然后,自主探究,发现体验:1.认识圆的各部分名称:(1)在折一折的活动中认识圆心、半径、直径。板书:圆心:O,半径:r,直径:d。(2)课件演示。(3)出示课件,判断:下图中哪些是圆的半径?哪些是圆的直径?2.认识圆的特征:(1)启发谈话。(2)量一量。(3)发现规律并板书:同一圆中,直径是半径的2倍,d=2r或r=d/2。最后,练习巩固,拓展深化。1、口答,以巩固一个圆内半径和直径的关系。2.判断下面的说法是否正确。3用本课知识求长方形面积。4、展示生活中圆的应用,理解数学和实际生活的密切联系。5、小结,梳理本课知识。6、和好友或家长分享本课知识。学法设计:以学生为中心是本节课设计的出发点和归宿。教学中充分调动学生的主动意识和探索精神,让学生在宽松、自主的气氛中大胆地猜想、自由的思考;在轻松、民主的动手操作活动中认识圆的各部分名称、发现圆的特征。利用动态演示、动手操作等方法,使学生对圆有了初步的认识,对圆在生活中的应用有了全面的了解,对圆产生产生浓厚的兴趣。八、教学板书设计圆的认识圆心(o)九、教学流程图开始在同一个圆或等圆中半径(r)----无数条、相等直径(d)-----无数条、相等d=2r或r=d/2十.教学反思“圆的认识”是在学生直观认识圆和已经较系统地认识了平面上直线图形的基础上进行教学的,为引导学生动手、动脑,主动参与知识的形成过程,本课时教学设计主要突出以下几点:1、从学生熟悉的情况和已有的知识出发,激发学生兴趣,开展教学活动,在导入新课和教学新课的过程中,都充分地体...