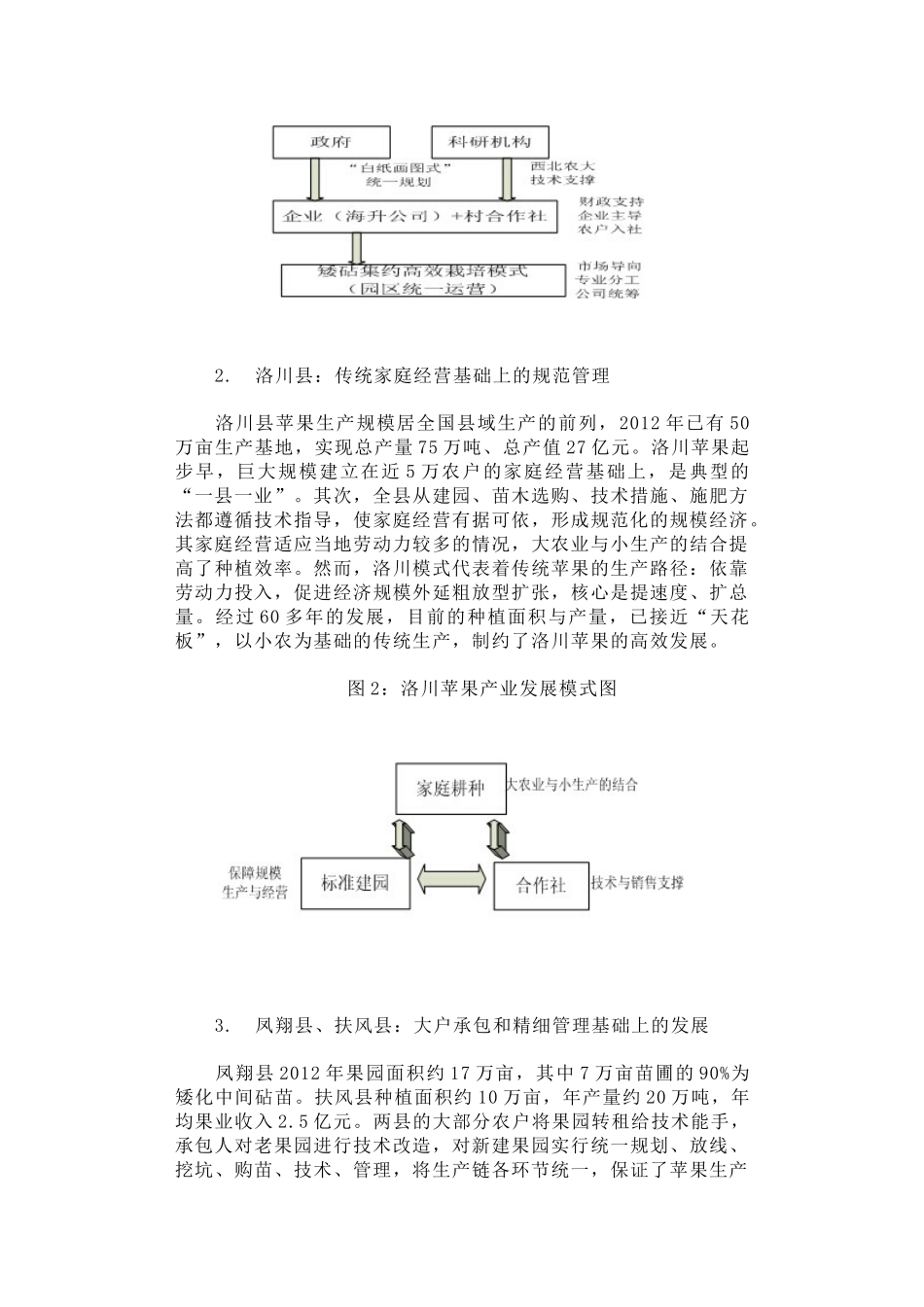

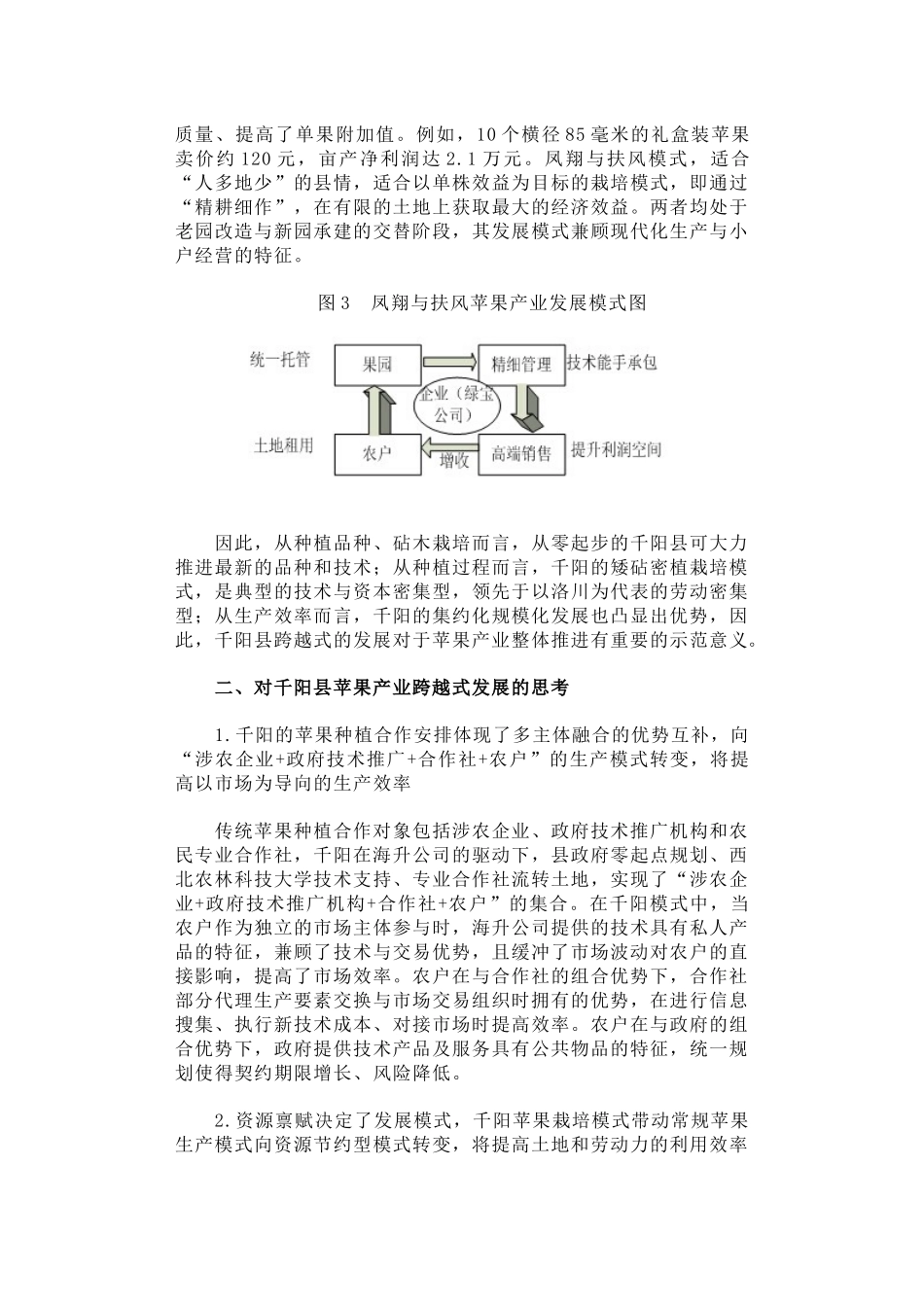

苹果产业县域模式差异化发展的思考——以陕西省千阳县、洛川县、凤翔县、扶风县为例我国是世界最大的苹果生产和消费国,陕西苹果产量与种植面积居全国第一,主要集中在渭北高原延安、铜川、渭南、宝鸡、咸阳的27个县区,占全省总种植面积的82%,占全省总产量的77%。这种连片式单一产业的大规模发展,在全国苹果生产中发挥着重要作用。然而,在陕西苹果产业大规模集聚发展的态势下,由于初始禀赋和后期发展条件的差异,各县苹果产业在生产模式、种植特征、栽培特点上逐渐分化。本文旨在分析产业规模发展下的差异化模式,并对特色模式的推广提出思考与建议。一、不同种植基础、资源禀赋衍生差异化的苹果产业发展模式1.千阳县:政府规划+龙头企业+合作社基础上的跨越式发展2012年,千阳县新建矮砧苹果园2.58万亩。千阳县苹果种植起步晚,“白纸上画图”利于统一规划,按照“留足人均1亩口粮田,其余集中连片建园”的原则,通过承包田租赁、调换、置换等方式,集中适度规模流转土地,已建成全国最大的矮砧苹果集约栽培示范基地6000亩。其次,依托海升公司资金优势引进矮砧苹果株苗、西北农林科技大学进行技术管理、合作社进行示范建园,形成龙头企业、合作社、高校的联结合力推广。再次,矮砧栽培模式有效控成本、提产量、省劳力,使全程机械化生产成为可能。水肥一体化智能控制精细到每棵树施肥8克,节约化肥用量50%以上,节约灌溉用水30%;亩产预计最低可达1600公斤,比乔砧提高了20%。千阳的苹果经营主体不再是单家小户,而是在政府规划基础上,龙头企业、承包大户、专业合作社的多经营主体联合发展,有别于小农式的粗放型发展,实现了集约化和规模化的跨越式发展。图1:千阳苹果产业发展模式图2.洛川县:传统家庭经营基础上的规范管理洛川县苹果生产规模居全国县域生产的前列,2012年已有50万亩生产基地,实现总产量75万吨、总产值27亿元。洛川苹果起步早,巨大规模建立在近5万农户的家庭经营基础上,是典型的“一县一业”。其次,全县从建园、苗木选购、技术措施、施肥方法都遵循技术指导,使家庭经营有据可依,形成规范化的规模经济。其家庭经营适应当地劳动力较多的情况,大农业与小生产的结合提高了种植效率。然而,洛川模式代表着传统苹果的生产路径:依靠劳动力投入,促进经济规模外延粗放型扩张,核心是提速度、扩总量。经过60多年的发展,目前的种植面积与产量,已接近“天花板”,以小农为基础的传统生产,制约了洛川苹果的高效发展。图2:洛川苹果产业发展模式图3.凤翔县、扶风县:大户承包和精细管理基础上的发展凤翔县2012年果园面积约17万亩,其中7万亩苗圃的90%为矮化中间砧苗。扶风县种植面积约10万亩,年产量约20万吨,年均果业收入2.5亿元。两县的大部分农户将果园转租给技术能手,承包人对老果园进行技术改造,对新建果园实行统一规划、放线、挖坑、购苗、技术、管理,将生产链各环节统一,保证了苹果生产质量、提高了单果附加值。例如,10个横径85毫米的礼盒装苹果卖价约120元,亩产净利润达2.1万元。凤翔与扶风模式,适合“人多地少”的县情,适合以单株效益为目标的栽培模式,即通过“精耕细作”,在有限的土地上获取最大的经济效益。两者均处于老园改造与新园承建的交替阶段,其发展模式兼顾现代化生产与小户经营的特征。图3凤翔与扶风苹果产业发展模式图因此,从种植品种、砧木栽培而言,从零起步的千阳县可大力推进最新的品种和技术;从种植过程而言,千阳的矮砧密植栽培模式,是典型的技术与资本密集型,领先于以洛川为代表的劳动密集型;从生产效率而言,千阳的集约化规模化发展也凸显出优势,因此,千阳县跨越式的发展对于苹果产业整体推进有重要的示范意义。二、对千阳县苹果产业跨越式发展的思考1.千阳的苹果种植合作安排体现了多主体融合的优势互补,向“涉农企业+政府技术推广+合作社+农户”的生产模式转变,将提高以市场为导向的生产效率传统苹果种植合作对象包括涉农企业、政府技术推广机构和农民专业合作社,千阳在海升公司的驱动下,县政府零起点规划、西北农林科技大学技术支持、专业合作社流转土地,实现了“涉农企业+政府技术推广机构+合作...