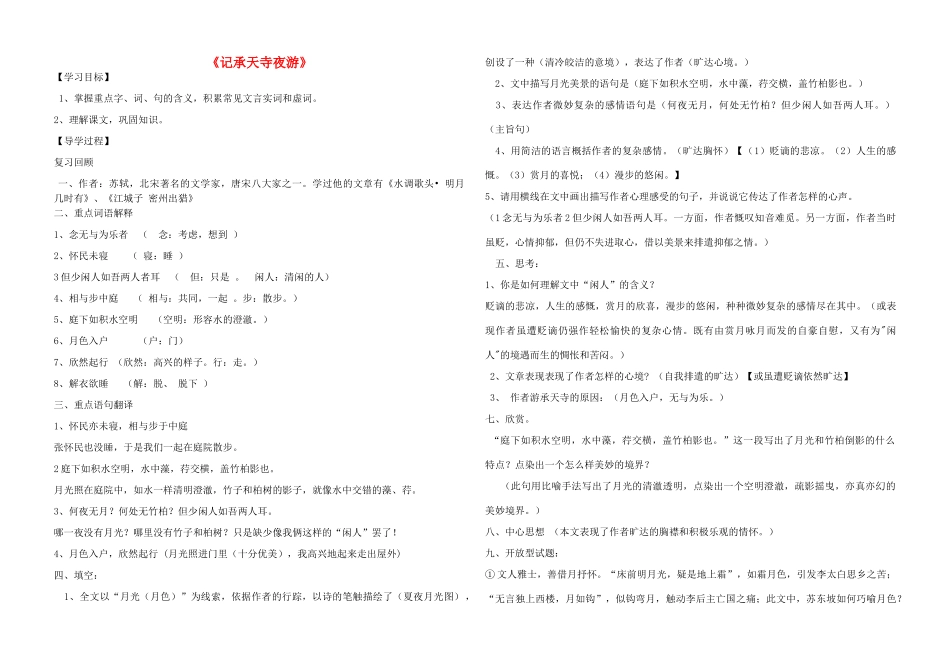

《记承天寺夜游》【学习目标】1、掌握重点字、词、句的含义,积累常见文言实词和虚词。2、理解课文,巩固知识。【导学过程】复习回顾一、作者:苏轼,北宋著名的文学家,唐宋八大家之一。学过他的文章有《水调歌头•明月几时有》、《江城子密州出猎》二、重点词语解释1、念无与为乐者(念:考虑,想到)2、怀民未寝(寝:睡)3但少闲人如吾两人者耳(但:只是。闲人:清闲的人)4、相与步中庭(相与:共同,一起。步:散步。)5、庭下如积水空明(空明:形容水的澄澈。)6、月色入户(户:门)7、欣然起行(欣然:高兴的样子。行:走。)8、解衣欲睡(解:脱、脱下)三、重点语句翻译1、怀民亦未寝,相与步于中庭张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步。2庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。月光照在庭院中,如水一样清明澄澈,竹子和柏树的影子,就像水中交错的藻、荇。3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的“闲人”罢了!4、月色入户,欣然起行(月光照进门里(十分优美),我高兴地起来走出屋外)四、填空:1、全文以“月光(月色)”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了(夏夜月光图),创设了一种(清冷皎洁的意境),表达了作者(旷达心境。)2、文中描写月光美景的语句是(庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。)3、表达作者微妙复杂的感情语句是(何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。)(主旨句)4、用简洁的语言概括作者的复杂感情。(旷达胸怀)【(1)贬谪的悲凉。(2)人生的感慨。(3)赏月的喜悦;(4)漫步的悠闲。】5、请用横线在文中画出描写作者心理感受的句子,并说说它传达了作者怎样的心声。(1念无与为乐者2但少闲人如吾两人耳。一方面,作者慨叹知音难觅。另一方面,作者当时虽贬,心情抑郁,但仍不失进取心,借以美景来排遣抑郁之情。)五、思考:1、你是如何理解文中“闲人”的含义?贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情尽在其中。(或表现作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情。既有由赏月咏月而发的自豪自慰,又有为"闲人"的境遇而生的惆怅和苦闷。)2、文章表现表现了作者怎样的心境?(自我排遣的旷达)【或虽遭贬谪依然旷达】3、作者游承天寺的原因:(月色入户,无与为乐。)七、欣赏。“庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。”这一段写出了月光和竹柏倒影的什么特点?点染出一个怎么样美妙的境界?(此句用比喻手法写出了月光的清澈透明,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界。)八、中心思想(本文表现了作者旷达的胸襟和积极乐观的情怀。)九、开放型试题:①文人雅士,善借月抒怀。“床前明月光,疑是地上霜”,如霜月色,引发李太白思乡之苦;“无言独上西楼,月如钩”,似钩弯月,触动李后主亡国之痛;此文中,苏东坡如何巧喻月色?又表达了怎样的心情呢?(文中苏东坡将月色比喻成一泓空明的积水,又将松柏影比喻成水中藻、荇。表达了作者复杂微妙的心情:既有郁郁不得志的悲凉,又有赞赏自己与朋友情趣高雅的自得等。)②、范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归?”的感慨,请在文中找出与此意义相近的一句,抄写在下面横线上。(念无与为乐者)③、在我国文学史上,有很多诗人对月有独特的感受,借月抒发自己的感情,请举出两个这样的例子,注明出处和作者。明月松间照,清泉石上流。(王维《山居秋瞑》)床前明月光,疑是地上霜。(李白《静夜思》)明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉(辛弃疾《西江月》)中考连接:(一)阅读下面的文字,完成7——9题。(12分)【甲】水陆草木之花水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人皆爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!【乙】元丰六年元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与...