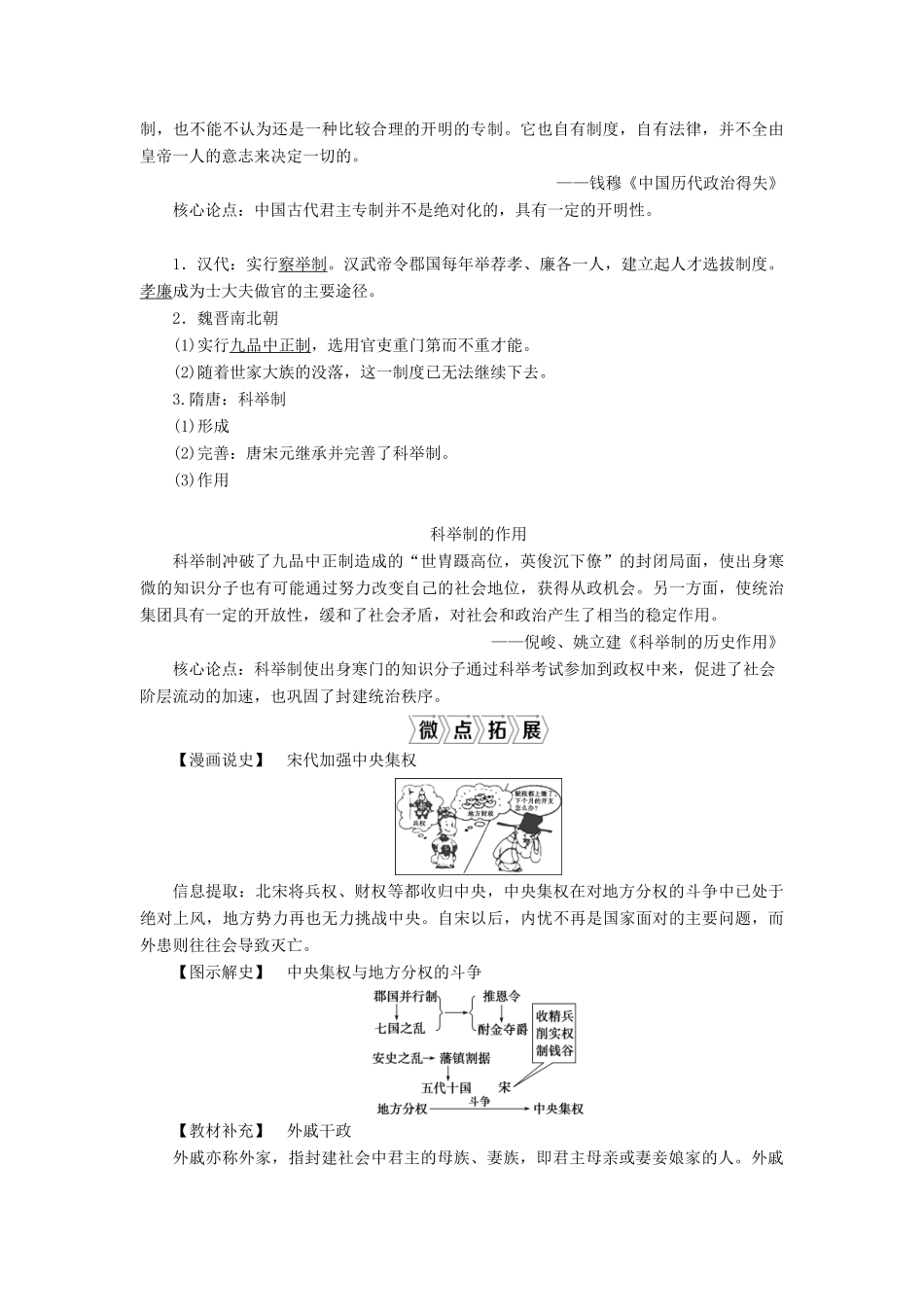

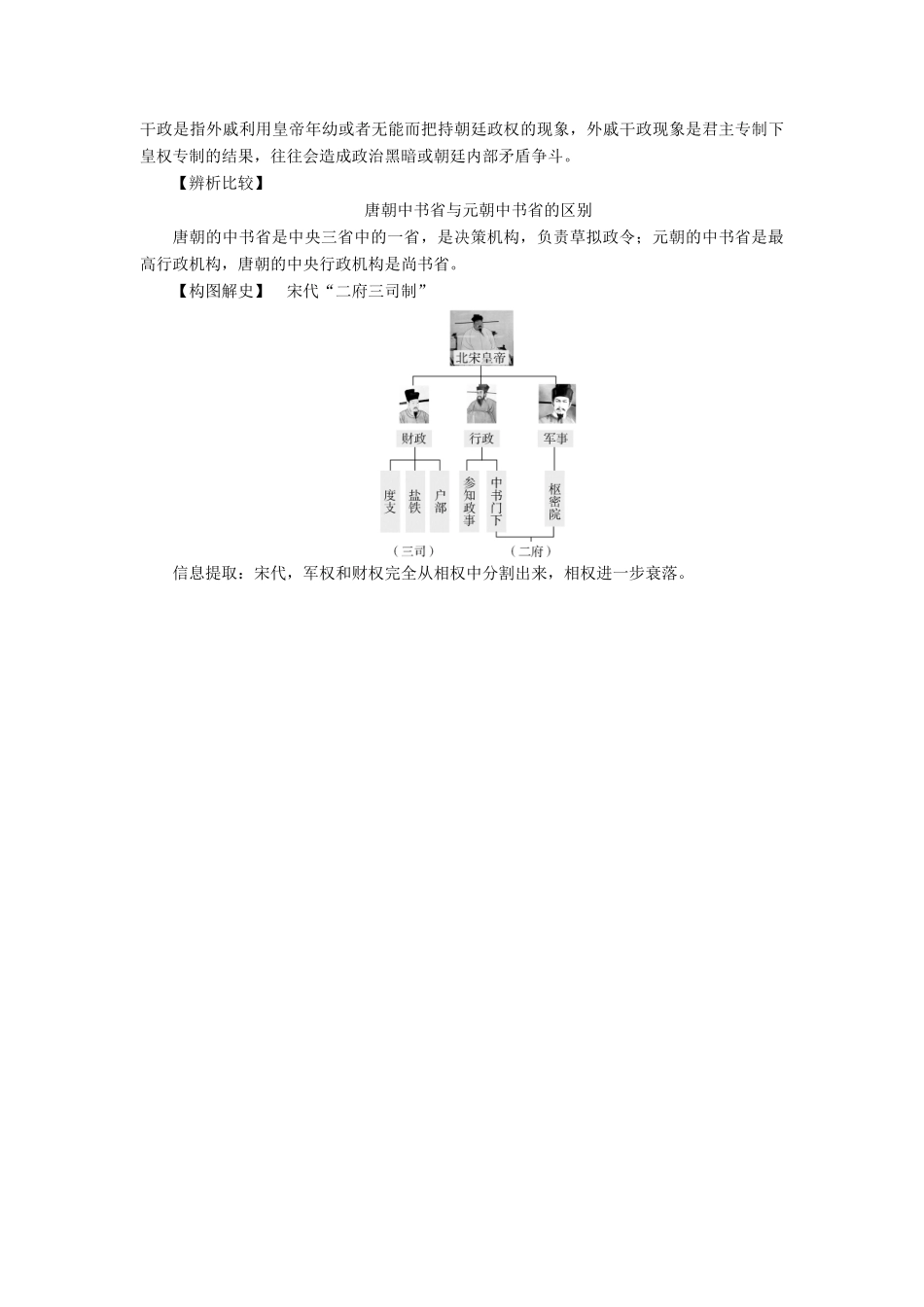

第3讲从汉至元政治制度的演变1.汉代(1)背景:郡县、封国并存,封国有时与朝廷对抗。(2)措施:武帝在景帝平定“七国之乱”的基础上,颁布“推恩令”。(3)结果:中央集权得到加强。2.唐朝(1)背景:唐中期在地方设节度使,名为朝廷藩镇,实为割据势力。(2)问题:安史之乱后形成藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。3.宋代(1)措施(2)影响宋代的官职差遣体制宋代,官僚制度中有“官”“职”“差遣”的区分。所谓“官”,实际是一种等级待遇,作为叙级、分等、定薪的依据。所谓“职”,不是职务,而是加官,只是一种虚衔。上述两种官僚,“有官无权”“有职无权”,真正负实际责任的是“差遣”,是官僚担任的实际职务。——刘宗绪《古代官员研究综述》核心论点:宋代官僚制度中有“官”“职”“差遣”的区分,这是宋代官僚机构庞大,冗官现象出现的原因之一。4.元朝:行省制度(1)措施(2)影响1.汉代:汉武帝重用身边侍从、秘书等担任尚书令、侍中等,以削弱相权。2.魏晋南北朝:逐步形成三省体制。3.隋唐:三省六部制(1)内容(2)影响4.宋代:增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。5.元朝:中书省是最高行政机关,长官行使宰相职权。古代君主专制的开明性中国过去的政治,不能说皇权相权绝不分别,一切全由皇帝专制。我们纵要说它是专制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。——钱穆《中国历代政治得失》核心论点:中国古代君主专制并不是绝对化的,具有一定的开明性。1.汉代:实行察举制。汉武帝令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度。孝廉成为士大夫做官的主要途径。2.魏晋南北朝(1)实行九品中正制,选用官吏重门第而不重才能。(2)随着世家大族的没落,这一制度已无法继续下去。3.隋唐:科举制(1)形成(2)完善:唐宋元继承并完善了科举制。(3)作用科举制的作用科举制冲破了九品中正制造成的“世胄蹑高位,英俊沉下僚”的封闭局面,使出身寒微的知识分子也有可能通过努力改变自己的社会地位,获得从政机会。另一方面,使统治集团具有一定的开放性,缓和了社会矛盾,对社会和政治产生了相当的稳定作用。——倪峻、姚立建《科举制的历史作用》核心论点:科举制使出身寒门的知识分子通过科举考试参加到政权中来,促进了社会阶层流动的加速,也巩固了封建统治秩序。【漫画说史】宋代加强中央集权信息提取:北宋将兵权、财权等都收归中央,中央集权在对地方分权的斗争中已处于绝对上风,地方势力再也无力挑战中央。自宋以后,内忧不再是国家面对的主要问题,而外患则往往会导致灭亡。【图示解史】中央集权与地方分权的斗争【教材补充】外戚干政外戚亦称外家,指封建社会中君主的母族、妻族,即君主母亲或妻妾娘家的人。外戚干政是指外戚利用皇帝年幼或者无能而把持朝廷政权的现象,外戚干政现象是君主专制下皇权专制的结果,往往会造成政治黑暗或朝廷内部矛盾争斗。【辨析比较】唐朝中书省与元朝中书省的区别唐朝的中书省是中央三省中的一省,是决策机构,负责草拟政令;元朝的中书省是最高行政机构,唐朝的中央行政机构是尚书省。【构图解史】宋代“二府三司制”信息提取:宋代,军权和财权完全从相权中分割出来,相权进一步衰落。【知识补遗】士族门阀制度士族门阀制度,萌芽于东汉后期,形成、盛行于魏晋南北朝时期,南北朝后期开始衰落,随着隋唐科举制的推行逐渐退出历史舞台。士族门阀制度是魏晋南北朝九品中正选官用人制度的主要依据。九品中正制最大的特征是按门第高低、血缘选拔任用官吏,世袭传承。【图解历史】科举制的影响信息提取:上图为《唐书》所载830名进士的出身分布比例。这说明科举制打破了贵族垄断仕途的局面,扩大了封建统治的基础,但世家大族把持朝局的状况没有从根本上改变。重点一汉至元国家对地方治理制度的变迁“时空观念”下的“历史概念”1.“推恩令”“推恩令”是汉武帝为了解决王国问题推行的一种举措。“推恩令”规定:诸侯王死后由嫡长子继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,归郡管辖。王国越分越小,对于中央的威胁逐渐消除。[对点...