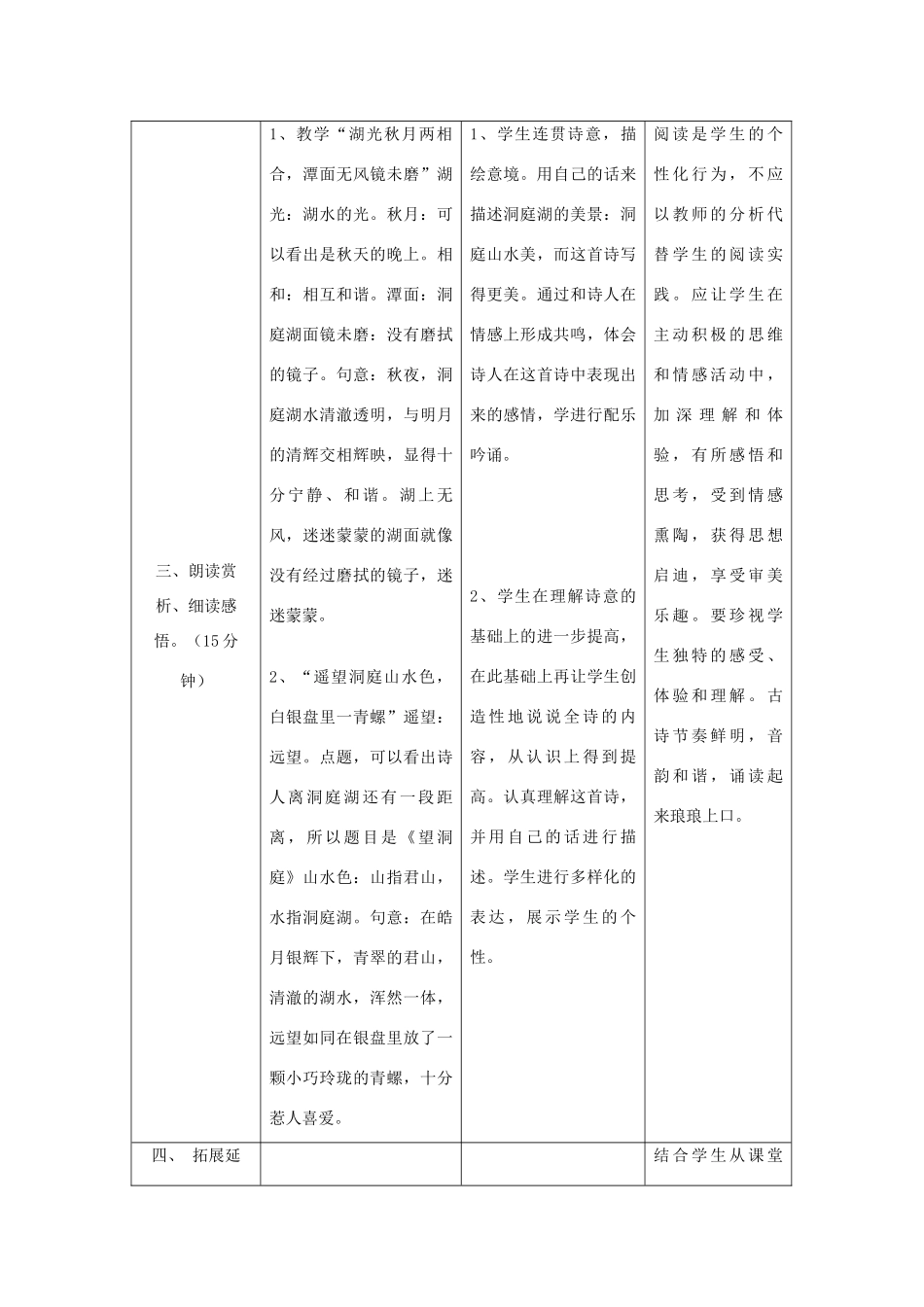

古诗三首【教材分析】古代教育学家孔子说:“不学诗,无以言。”这句话在今天有很大的意义,因为古诗语言精炼,情感强烈,节奏鲜明,意境优美,引导学生学些古诗,可以陶冶情操,丰富想象,还可以培养学生对语言文字的兴趣和敏感力。所以我们的教材从第二册就安排了古诗内容的学习,数量虽然不多,但全是些名篇佳作,是我们对学生进行语言文字训练和审美教育的好材料。【学情分析】四年级的学生毕竟不是第一次学古诗,他们已掌握一定的学习方法,形成了一定的基础,根据学生的认知规律和心理特点,先让他们尝试学习,开动脑子积极思维,理解能独立学懂的知识,并发现疑难。激发他们的求知欲,让他们迅速进入角色,化被动学习为主动学习。【教学策略与设计说明】教学中充分相信学生,放手让学生运用朗读、理解、体会等阅读程序自读,老师适当点拨讲解,指导学生理解句子内容,学习后让学生根据诗意,发挥想象,进行情景描写或绘画加深对古诗的理解。【教学目标】能正确、流利有感情地朗读课文,背诵课文。理解词义句意,培养学生丰富的想象力和语言表达能力。感悟诗歌的意境,使学生从中受到美的熏陶。【教学重难点】感悟诗歌的意境,使学生从中受到美的熏陶。【教学准备】多媒体课件【课时安排】3课时教学环节导案(教师活动)学案(学生活动)设计意图/微课设计指导第1课时一、导入新课。(约5分钟)同学们,我们的祖国山河秀丽,风景如画。今天老师想带大家到洞庭湖走一走,领略一下洞庭的美景。洞庭湖的景象非常迷人,从古至今有无数文人墨客被它吸引,写下了许多描写动听的美诗佳句。在一千三百多年前,唐朝有位大诗人刘禹锡来到了洞庭湖附近,看到如此美景,也不禁诗兴大发,写下了一首千古佳作。课下收集有关洞庭湖的资料,进行整理。除了刘禹锡,还有谁对洞庭湖进行了描写。课前和同学交流。提前预习这首诗,对诗作进行理解。回想还学过刘禹锡的那些诗作。我们要鼓励学生在真实世界的际遇中学习,与现实对话,为学生创造社会实践的机会,例如要求学生课外查询有关洞庭湖的知识,引导学生通过如课外书籍、图书馆、网络等途径获得信息。二、教师范读,理清脉络。(10分钟)1、多媒体出示诗和音乐,师范读。2、自读全诗,明确要求:读准字音,读通诗句。3、指名多个学生读,正音齐读。4、再读,边读边思考:你读懂了哪些字词。1、认真听取老师范读,注意字音。2、自读课文,注意发音。3、纠正其他同学不标准的发音。4、再读课文,找出其中最喜欢的一句诗或是词,说明原因。读通课文是理解课文的基础,因此在课堂上教师要舍得花时间让学生自由读,做到读正确、读通顺、读流利。三、朗读赏析、细读感悟。(15分钟)1、教学“湖光秋月两相合,潭面无风镜未磨”湖光:湖水的光。秋月:可以看出是秋天的晚上。相和:相互和谐。潭面:洞庭湖面镜未磨:没有磨拭的镜子。句意:秋夜,洞庭湖水清澈透明,与明月的清辉交相辉映,显得十分宁静、和谐。湖上无风,迷迷蒙蒙的湖面就像没有经过磨拭的镜子,迷迷蒙蒙。2、“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”遥望:远望。点题,可以看出诗人离洞庭湖还有一段距离,所以题目是《望洞庭》山水色:山指君山,水指洞庭湖。句意:在皓月银辉下,青翠的君山,清澈的湖水,浑然一体,远望如同在银盘里放了一颗小巧玲珑的青螺,十分惹人喜爱。1、学生连贯诗意,描绘意境。用自己的话来描述洞庭湖的美景:洞庭山水美,而这首诗写得更美。通过和诗人在情感上形成共鸣,体会诗人在这首诗中表现出来的感情,学进行配乐吟诵。2、学生在理解诗意的基础上的进一步提高,在此基础上再让学生创造性地说说全诗的内容,从认识上得到提高。认真理解这首诗,并用自己的话进行描述。学生进行多样化的表达,展示学生的个性。阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析代替学生的阅读实践。应让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。要珍视学生独特的感受、体验和理解。古诗节奏鲜明,音韵和谐,诵读起来琅琅上口。四、拓展延结合学生从课堂伸、总结全文。(10分钟)同学们读得真好,我们都被...