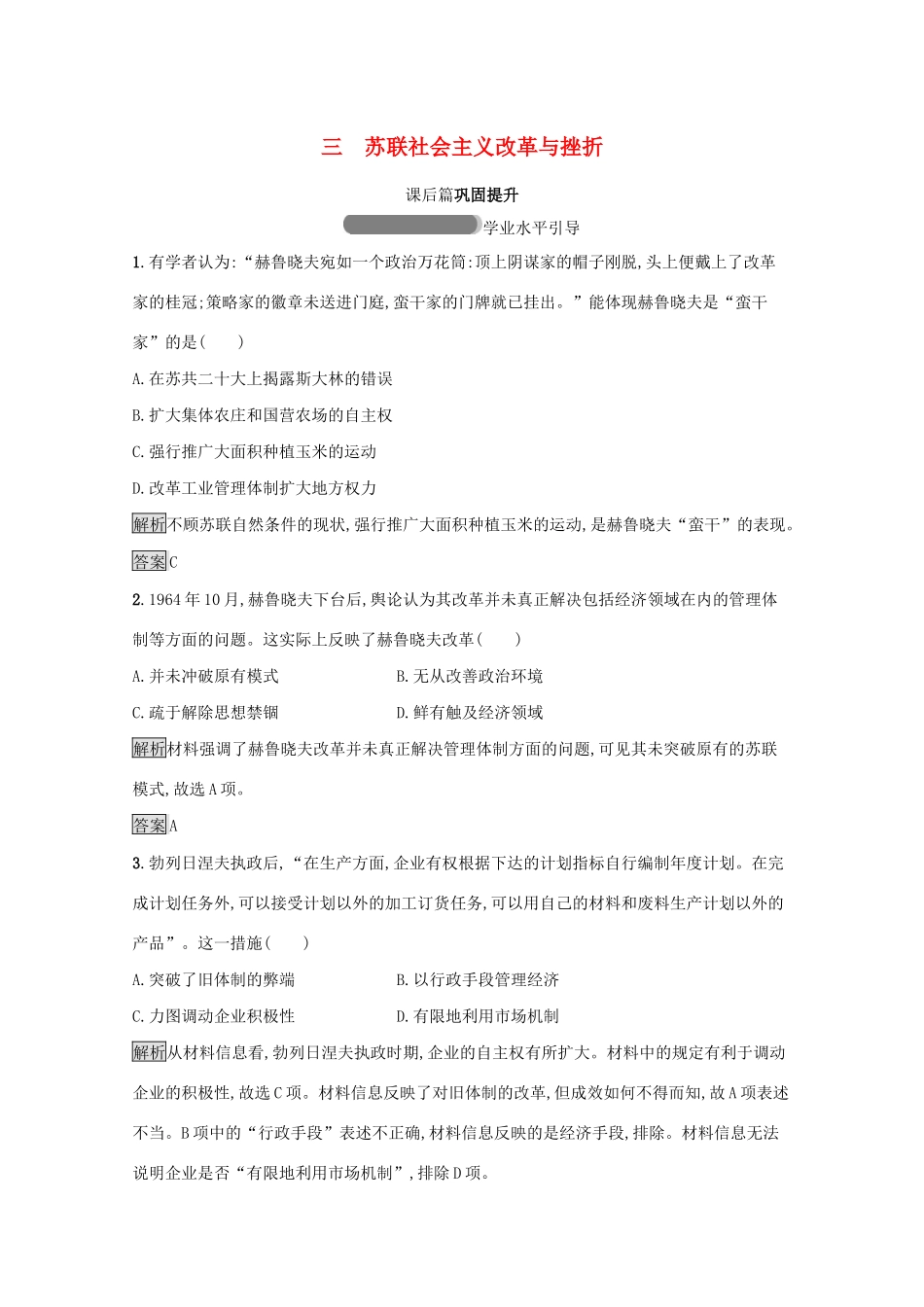

三苏联社会主义改革与挫折课后篇巩固提升学业水平引导1.有学者认为:“赫鲁晓夫宛如一个政治万花筒:顶上阴谋家的帽子刚脱,头上便戴上了改革家的桂冠;策略家的徽章未送进门庭,蛮干家的门牌就已挂出。”能体现赫鲁晓夫是“蛮干家”的是()A.在苏共二十大上揭露斯大林的错误B.扩大集体农庄和国营农场的自主权C.强行推广大面积种植玉米的运动D.改革工业管理体制扩大地方权力解析不顾苏联自然条件的现状,强行推广大面积种植玉米的运动,是赫鲁晓夫“蛮干”的表现。答案C2.1964年10月,赫鲁晓夫下台后,舆论认为其改革并未真正解决包括经济领域在内的管理体制等方面的问题。这实际上反映了赫鲁晓夫改革()A.并未冲破原有模式B.无从改善政治环境C.疏于解除思想禁锢D.鲜有触及经济领域解析材料强调了赫鲁晓夫改革并未真正解决管理体制方面的问题,可见其未突破原有的苏联模式,故选A项。答案A3.勃列日涅夫执政后,“在生产方面,企业有权根据下达的计划指标自行编制年度计划。在完成计划任务外,可以接受计划以外的加工订货任务,可以用自己的材料和废料生产计划以外的产品”。这一措施()A.突破了旧体制的弊端B.以行政手段管理经济C.力图调动企业积极性D.有限地利用市场机制解析从材料信息看,勃列日涅夫执政时期,企业的自主权有所扩大。材料中的规定有利于调动企业的积极性,故选C项。材料信息反映了对旧体制的改革,但成效如何不得而知,故A项表述不当。B项中的“行政手段”表述不正确,材料信息反映的是经济手段,排除。材料信息无法说明企业是否“有限地利用市场机制”,排除D项。答案C4.戈尔巴乔夫说:“多一些社会主义,意味着社会生活中多一些民主、公开性和集体主义……多一些公民对全国事务及其对国际事务的良好影响的关切。总而言之,就是多一些社会主义本质所包含的内容。”在这一思想指导下的苏联改革()A.实行对外开放政策B.体现了社会主义本质C.没有突破苏联模式D.背离了马克思主义解析民主化、公开性突破了苏联模式,但实际上又背离了社会主义方向,否认党的领导。故选D项。答案D5.(图文探究)阅读下列两幅图片:图1图2图1:反映了赫鲁晓夫时期“热烈欢送出发垦荒的苏联青年”的景象。图2:有关苏联解体的一幅漫画。走在棺材之前的是戈尔巴乔夫,云层中的共产主义前辈都不相信自己的眼睛,但却无法改变解体的事实。探究:(1)赫鲁晓夫农业改革中的垦荒措施给苏联带来了怎样的危害?与中国“文化大革命”期间的青年“上山下乡”本质上的影响是否一致?为什么?(2)苏联解体的根本原因是什么?参考答案(1)生态环境遭到破坏。不一致。赫鲁晓夫农业改革中的垦荒措施主要造成的是生态问题,而中国的“上山下乡”运动造成的主要是人文问题。(2)高度集中的政治经济体制。能力素养拓展一、选择题1.下面是苏联部分年份粮食产量的统计数据。出现这一变化的主要原因是()A.增加播种面积,提高农民生产积极性B.组织个体农民,开展农业集体化运动C.推广玉米种植,加强集体农庄的管理D.建立家庭农场,承认市场的调节作用答案A2.到1959年,苏联几乎每个农户都养了奶牛。此外,城镇居民还养了350万头奶牛。全国牛奶产量明显增加。几年内,羊的头数增长了一倍,猪和家禽的数量也大大增加,果园又兴旺起来。私人农产品的销售价格从1954年起开始下降,农贸市场日趋繁荣。出现这种现象的原因是()A.集体农庄规模迅速扩大B.副业义务交售制取消C.农民获得了土地所有权和生产经营权D.社会主义生产关系在农村确立解析材料“到1959年,苏联几乎每个农户都养了奶牛”“私人农产品的销售价格从1954年起开始下降”并结合所学知识可知,当时苏联正处于赫鲁晓夫改革时期,政府取消了副业义务交售制,从而导致农副产品不断增加。所以选B项。答案B3.有的史学家认为:“赫鲁晓夫的经济改革,有一半是失败的,但也说明另一半是成功的。”上述观点表明赫鲁晓夫的改革()A.彻底冲破了苏联原有模式的束缚B.抛弃了以计划经济为主导的模式C.在一定程度上冲破了传统观念的束缚D.大力发展社会主义市场经济解析赫鲁晓夫的改革最终是失败的,但是在教条主义盛行、思想僵化的时期,在一定程度上冲破了传统观念的束缚,并取得了一定成效。答案C4.赫鲁晓夫在担任苏共中央第一书记以后,提出...