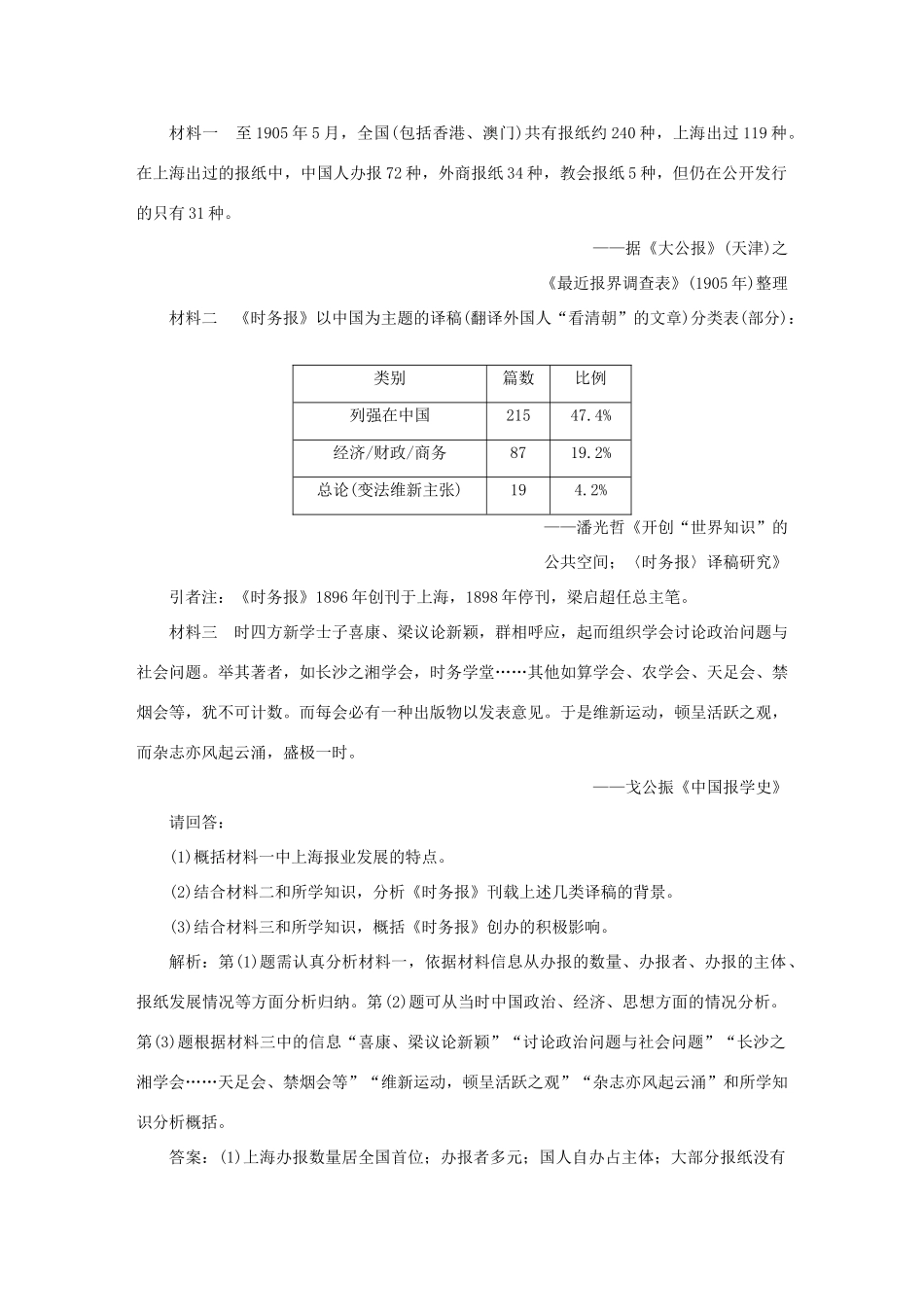

【优化方案】2016年高中历史第五单元中国近现代社会生活的变迁第16课大众传媒的变迁知能演练轻松闯关新人教版必修2[随堂检测]1.19世纪70年代初,有人作诗云:“见闻历历备于此,读之可惊复可喜。费去十文买一纸,博古通今从此始。”诗中所提到的“纸”是()A.传单B.信件C.报纸D.电报解析:选C。据材料信息“见闻历历备于此”“费去十文买一纸”可以判断为报纸。2.1896年8月14日《申报》刊登了一则广告:“徐园七夕设文虎(即灯谜)候教……又一村并演西洋影戏。”这则材料中蕴含的最恰当的历史信息是()A.上海拍摄国产第一部电影B.电影传入中国上海C.电影最先出现于中国D.上海报业非常发达解析:选B。本题旨在考查学生分析理解的能力。题干中的时间是19世纪末,即为电影传入中国的时期,因此只有B项最为恰当。3.中国中央电视台是国际上知名的电视台,它在国家的政治、经济、文化生活中扮演着重要的角色。它的前身北京电视台开播于()A.1949年B.1958年C.1978年D.1988年解析:选B。根据所学知识可知,北京电视台开播于1958年。4.湖南电视台播出的节目《爸爸去哪儿》吸引了无数观众,这除了编导的匠心独具外,还得益于现代传媒技术的发展。作为现代传媒技术手段之一的互联网被称为()A.“第一媒介”B.“第二媒介”C.“第三媒介”D.“第四媒介”解析:选D。互联网同报纸、广播和电视等媒介一样,具有迅速传播信息的功能,因此,被称为“第四媒介”,故选D。5.阅读下列材料:材料一至1905年5月,全国(包括香港、澳门)共有报纸约240种,上海出过119种。在上海出过的报纸中,中国人办报72种,外商报纸34种,教会报纸5种,但仍在公开发行的只有31种。——据《大公报》(天津)之《最近报界调查表》(1905年)整理材料二《时务报》以中国为主题的译稿(翻译外国人“看清朝”的文章)分类表(部分):类别篇数比例列强在中国21547.4%经济/财政/商务8719.2%总论(变法维新主张)194.2%——潘光哲《开创“世界知识”的公共空间;〈时务报〉译稿研究》引者注:《时务报》1896年创刊于上海,1898年停刊,梁启超任总主笔。材料三时四方新学士子喜康、梁议论新颖,群相呼应,起而组织学会讨论政治问题与社会问题。举其著者,如长沙之湘学会,时务学堂……其他如算学会、农学会、天足会、禁烟会等,犹不可计数。而每会必有一种出版物以发表意见。于是维新运动,顿呈活跃之观,而杂志亦风起云涌,盛极一时。——戈公振《中国报学史》请回答:(1)概括材料一中上海报业发展的特点。(2)结合材料二和所学知识,分析《时务报》刊载上述几类译稿的背景。(3)结合材料三和所学知识,概括《时务报》创办的积极影响。解析:第(1)题需认真分析材料一,依据材料信息从办报的数量、办报者、办报的主体、报纸发展情况等方面分析归纳。第(2)题可从当时中国政治、经济、思想方面的情况分析。第(3)题根据材料三中的信息“喜康、梁议论新颖”“讨论政治问题与社会问题”“长沙之湘学会……天足会、禁烟会等”“维新运动,顿呈活跃之观”“杂志亦风起云涌”和所学知识分析概括。答案:(1)上海办报数量居全国首位;办报者多元;国人自办占主体;大部分报纸没有持续下去。(2)甲午中日战争以后,列强掀起瓜分中国的狂潮,中国民族危机严重(或中国社会的半殖民地半封建化程度大大加深);变革图强成为有识之士的共识,“实业救国”“设厂自救”的呼声高涨;资产阶级维新思想的进一步发展,维新变法运动的逐步展开。(3)宣传了维新变法思想;开阔了知识分子的眼界;提高了他们参与政治的热情;推动了各种学会和组织的建立;促进了国人办报热潮的形成。[课时作业]一、选择题1.近代中国最先出现的媒介是()A.电影电视B.电报电话C.报刊杂志D.铁路交通解析:选C。本题考查学生识记能力。四大媒介中,最先在中国出现的是报刊,选C项。2.辛亥革命时期,国内外革命报刊随着革命形势的变化而迅速发展,其文字宣传与舆论鼓动,比革命党的军事影响更普遍。下列属于当时“革命报刊”的是()解析:选C。题干中的关键信息是“革命报刊”,从中可知要体现资产阶级革命思想,《民报》是同盟会的机关刊物,故属于革命报刊。3.晚清上海...