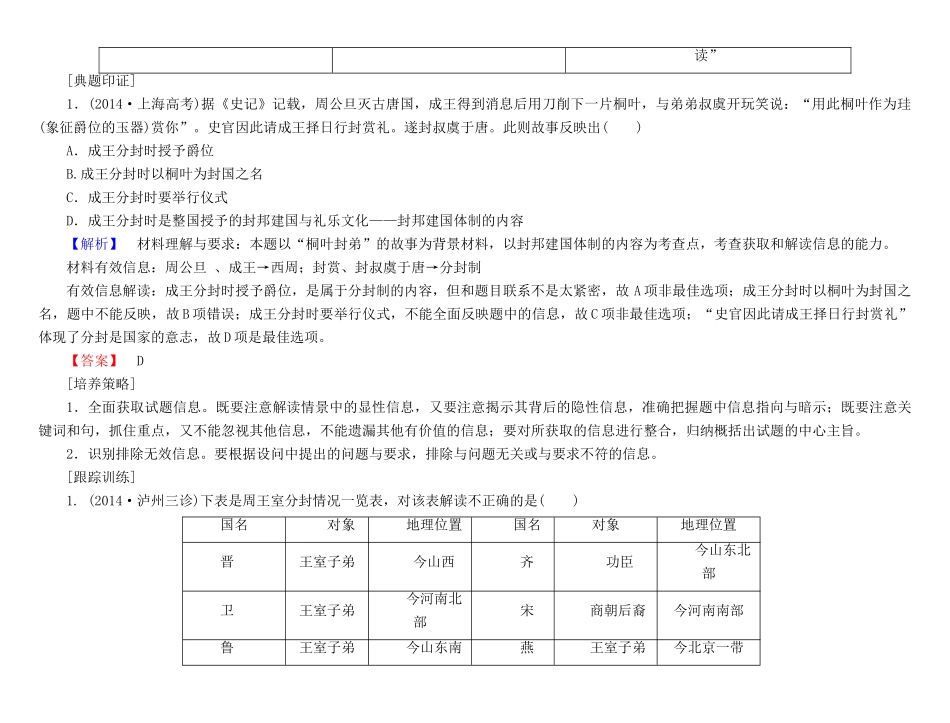

学科素养提升(教师用书独具)历史高考四大能力要求解读1获取和解读信息含义考核目标解题对策学生通过阅读试题,从试题的文字图表材料和设问中发现、收集有效信息,理解试题要求以及考查意图的能力理解试题提供的图文材料和考试要求明确问题所涉及的基本范围,理解问题的用意和目的。(1)从整体上了解该试题探讨的问题。(2)从结构上了解试题情境涉及的环节。(3)从要求上了解试题要求回答的内容与程度整理材料,最大限度获取有效信息(1)“有效信息”:对回答具体问题是有效的;对联系所学的基础知识是有效的;对论证说明观点是有效的。(2)获取有效信息需要:通晓全部材料,注意细节(正文、出处、标点符号、注解、层次等);抓住关键字、词、句(圈划);重视材料之间关联,抓住中心问题。(3)最大限度地获取有效信息:要穷尽材料中的有效内容对有效信息进行完整、准确、合理地解读(1)首先要依据试题主旨,对材料进行分析,全面判断和提取其中有效信息。(2)其次要在“整理材料,最大限度地获取有效信息”的基础上,对已经获取的有效信息进行完整、准确的理解,明确它们各自在答题中的意义和作用。(3)最后要依托相关的知识储备,对信息进行整合,升华为规律性内容,揭示其本质,形成“综合性的信息解读”[典题印证]1.(2014·上海高考)据《史记》记载,周公旦灭古唐国,成王得到消息后用刀削下一片桐叶,与弟弟叔虞开玩笑说:“用此桐叶作为珪(象征爵位的玉器)赏你”。史官因此请成王择日行封赏礼。遂封叔虞于唐。此则故事反映出()A.成王分封时授予爵位B.成王分封时以桐叶为封国之名C.成王分封时要举行仪式D.成王分封时是整国授予的封邦建国与礼乐文化——封邦建国体制的内容【解析】材料理解与要求:本题以“桐叶封弟”的故事为背景材料,以封邦建国体制的内容为考查点,考查获取和解读信息的能力。材料有效信息:周公旦、成王→西周;封赏、封叔虞于唐→分封制有效信息解读:成王分封时授予爵位,是属于分封制的内容,但和题目联系不是太紧密,故A项非最佳选项;成王分封时以桐叶为封国之名,题中不能反映,故B项错误;成王分封时要举行仪式,不能全面反映题中的信息,故C项非最佳选项;“史官因此请成王择日行封赏礼”体现了分封是国家的意志,故D项是最佳选项。【答案】D[培养策略]1.全面获取试题信息。既要注意解读情景中的显性信息,又要注意揭示其背后的隐性信息,准确把握题中信息指向与暗示;既要注意关键词和句,抓住重点,又不能忽视其他信息,不能遗漏其他有价值的信息;要对所获取的信息进行整合,归纳概括出试题的中心主旨。2.识别排除无效信息。要根据设问中提出的问题与要求,排除与问题无关或与要求不符的信息。[跟踪训练]1.(2014·泸州三诊)下表是周王室分封情况一览表,对该表解读不正确的是()国名对象地理位置国名对象地理位置晋王室子弟今山西齐功臣今山东北部卫王室子弟今河南北部宋商朝后裔今河南南部鲁王室子弟今山东南燕王室子弟今北京一带部注:沿黄河流域的山西、山东是当时的主要农业区A.周王室同姓分封占主导地位B.家天下制度由此开始C.周王室的同姓亲族封地富庶D.分封对象具有多样性【解析】图表显示王室子弟在分封国中占有一半多的席位,故A项正确;家天下制度从夏朝开始,故B项错误;图表显示晋、卫和鲁的封地都位于当时主要的农业区,故C项正确;从图表中分封的对象有王室子弟、功臣和商代后裔可知,分封对象呈现多样性,故D项正确。【答案】B2调动和运用知识含义考核目标解题对策将所学知识与试题要求相联系,并根据试题要求,组织、再现和运用学科相关知识分析解决问题辨别历史事物和历史解释历史事物是客观存在的历史事实,而历史解释则属于主观认识的结果。学生需调动和运用自己的知识储备,辨别客观的历史事实和主观的历史解释理解历史史实,分析历史结论历史学科思维与学科方法的体现,包含着认识和提炼题目提供的有效信息、调动和筛选已有的知识储备、整合及迁移知识、得出新结论或作出新评判等思维活动说明和证明历史现象和历史观点历史现象纷繁复杂,需要调动和应用知识去粗取精、去伪存真,科学合理地予以说明;历史观点因时代、因人物而异...