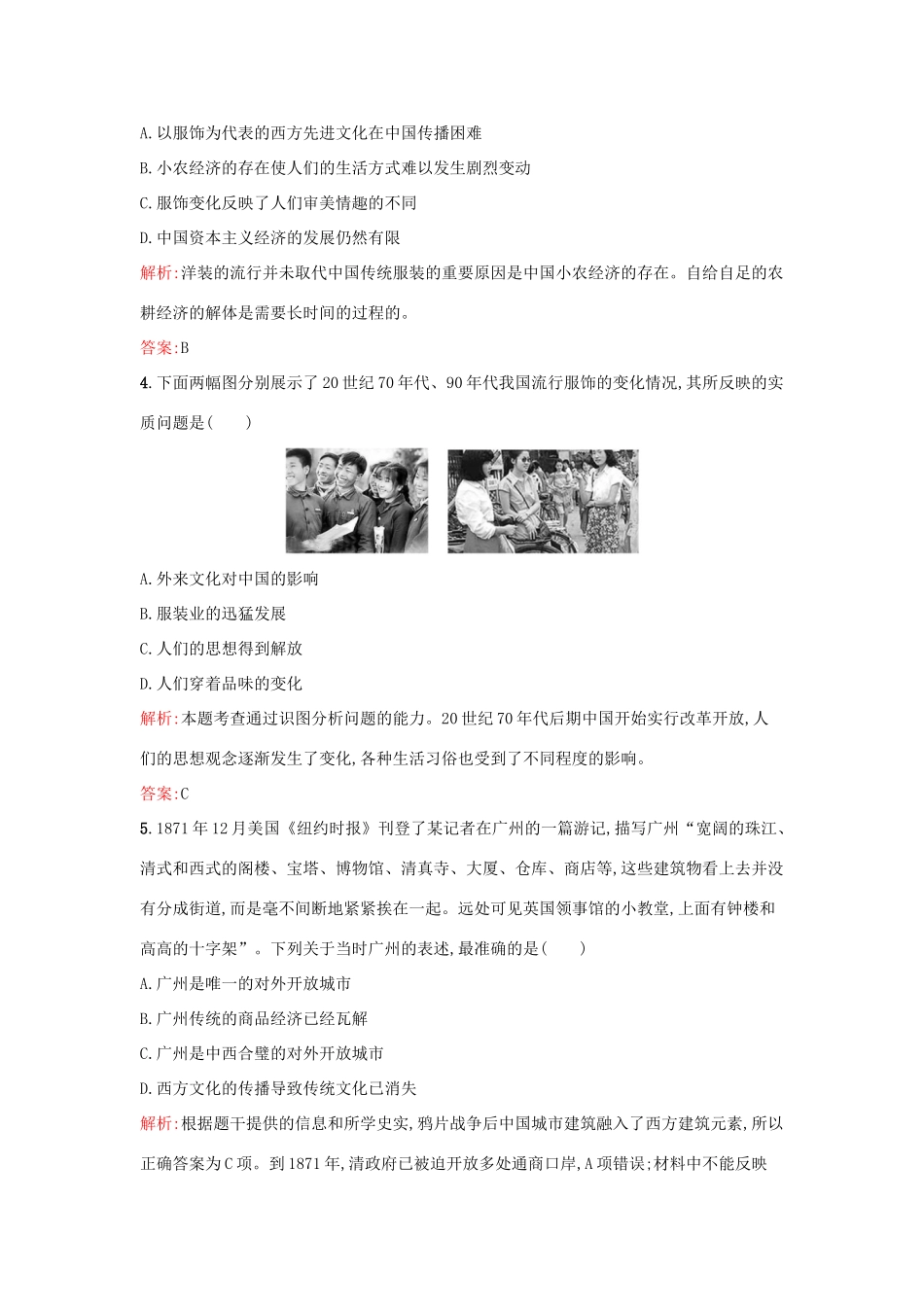

专题四中国近现代社会生活的变迁一物质生活和社会习俗的变迁一、选择题1.曹雪芹在《红楼梦》中细微地描写了贾府的洋货使用情况。第40、59回有凤姐用以包裹银箸、黛玉用以包裹匙箸的洋巾,宝玉的俄罗斯国出品的雀金裘氅衣;第105回有抄家时没收的洋灰皮、洋呢、哔叽、姑绒、天鹅绒等呢料。材料反映了清朝中期()A.外国商品大量涌入中国B.官宦人家使用外国奢侈商品C.进入中国的商品主要是纺织品D.外国商品丰富了中国民众的生活解析:仔细阅读材料,可以看出官宦人家——贾府用上了从外国进口的奢侈商品。要注意“贾府”和D项中“民众”的区别。答案:B2.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是()A.改制中易服更易推行B.意在营造改制的社会氛围C.中国需改变对外形象D.长袍马褂代表守旧势力解析:本题考查维新派重视易服的原因。改制往往会涉及方方面面,但很难说易服更易推行,故A项错误。题干并没有提及易服是为了满足外交的需要,或改变中国的对外形象,因此C项错误。身着长袍马褂的人不一定就是守旧势力,故D项表述错误。从材料可看出,维新派主张“易服”是为了“更官制、设议院、改试令”,因此是为了营造改制的社会氛围,故B项为正确答案。答案:B3.民国时期,政府推行服饰改革,但洋装的流行并未取代中国传统服装,而是促成了中西合璧的服装的产生。这种现象说明了()A.以服饰为代表的西方先进文化在中国传播困难B.小农经济的存在使人们的生活方式难以发生剧烈变动C.服饰变化反映了人们审美情趣的不同D.中国资本主义经济的发展仍然有限解析:洋装的流行并未取代中国传统服装的重要原因是中国小农经济的存在。自给自足的农耕经济的解体是需要长时间的过程的。答案:B4.下面两幅图分别展示了20世纪70年代、90年代我国流行服饰的变化情况,其所反映的实质问题是()A.外来文化对中国的影响B.服装业的迅猛发展C.人们的思想得到解放D.人们穿着品味的变化解析:本题考查通过识图分析问题的能力。20世纪70年代后期中国开始实行改革开放,人们的思想观念逐渐发生了变化,各种生活习俗也受到了不同程度的影响。答案:C5.1871年12月美国《纽约时报》刊登了某记者在广州的一篇游记,描写广州“宽阔的珠江、清式和西式的阁楼、宝塔、博物馆、清真寺、大厦、仓库、商店等,这些建筑物看上去并没有分成街道,而是毫不间断地紧紧挨在一起。远处可见英国领事馆的小教堂,上面有钟楼和高高的十字架”。下列关于当时广州的表述,最准确的是()A.广州是唯一的对外开放城市B.广州传统的商品经济已经瓦解C.广州是中西合璧的对外开放城市D.西方文化的传播导致传统文化已消失解析:根据题干提供的信息和所学史实,鸦片战争后中国城市建筑融入了西方建筑元素,所以正确答案为C项。到1871年,清政府已被迫开放多处通商口岸,A项错误;材料中不能反映“传统的商品经济已经瓦解”,B项错误;从“阁楼”“宝塔”等中国传统建筑可判断D项错误。答案:C6.19世纪60年代,上海等地逐渐形成了以汉字注音为特点的洋泾浜英语。下表是洋泾浜英语示例,据此,你认为这一时期上海社会生活发生的变化有()英语SandwichBeerTelephoneEngineDollarsCommission洋泾浜英语三明治啤酒德律风引擎大拉斯康密兴词意夹肉面包麦制酒电话发动机美元佣金A.英语开始在全国流行B.上海成为完全西化的城市C.引进了西方工业革命的成果D.汉语受到严重冲击答案:C7.19世纪中后期,在沿海主要城市开始出现西餐馆,吃西餐成为当时有钱人的一种时尚。这主要是因为()A.随着民族工业的发展,吃西餐成为资产阶级的特权B.鸦片战争后,通商口岸被迫开放,西方文化随之传入C.西方殖民者涌入中国,实行同化政策D.对中国人来说西餐比中餐更具有吸引力解析:本题考查分析问题的能力,可以采用排除法。吃西餐显然并不是资产阶级的特权;西餐代表了西方文化,对中国文化造成了一定的影响,但不能说它比中餐更具有吸引力;仅通过吃西餐,也无法得出西方殖民者对中国实行同化政策这一结论。排除A、C、D三项,故选B项。答案:B8.自来水在近代引进上海时,出现“水有毒质,饮之有毒,相戒不用”的现象,其反映出()A.中外矛盾...