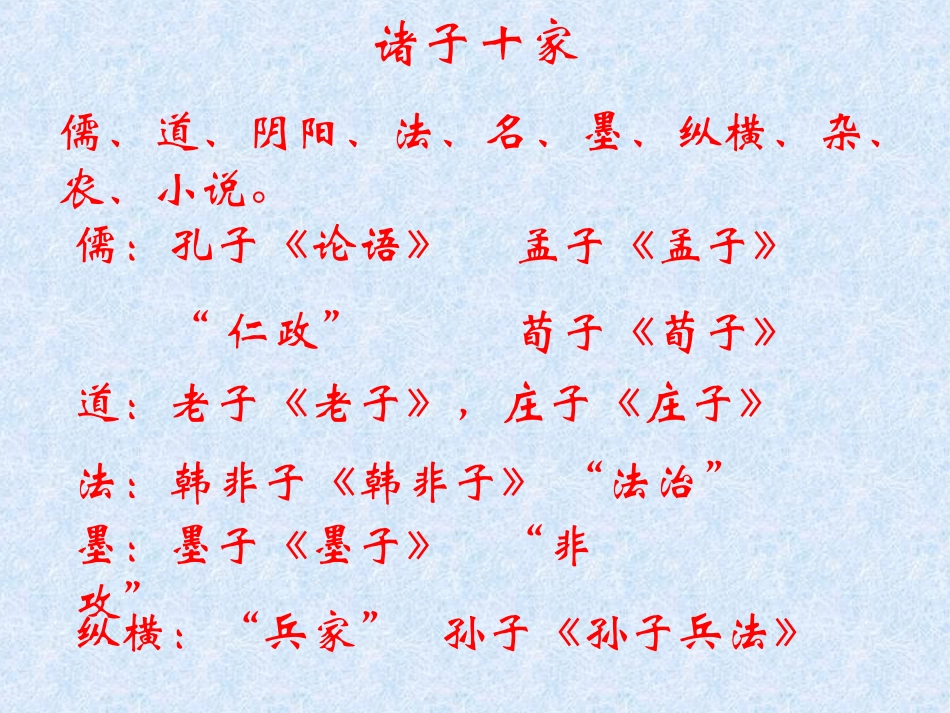

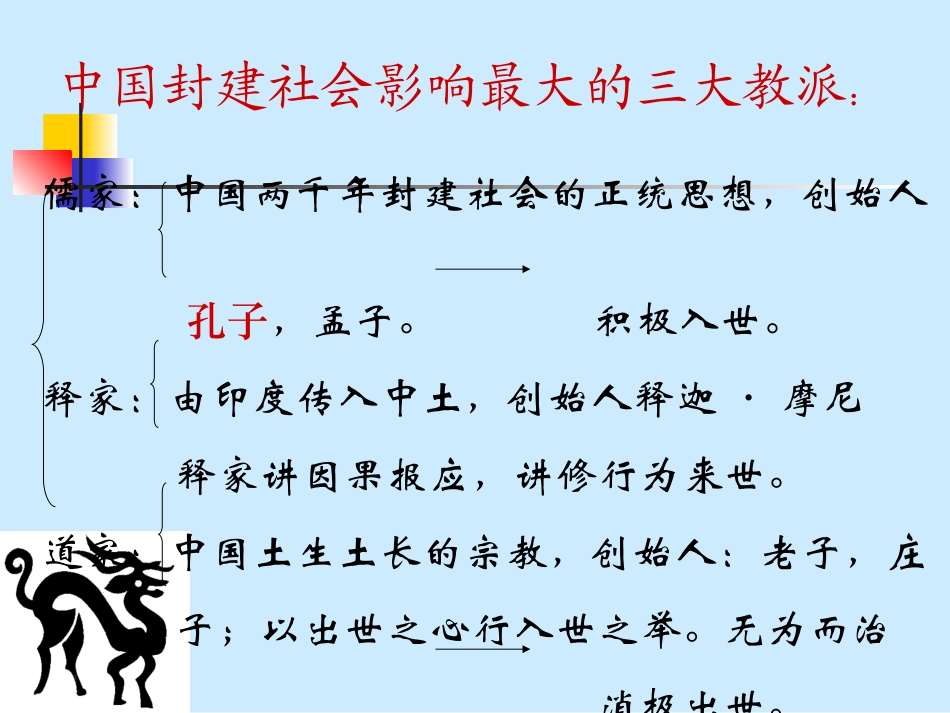

先秦散文历史散文诸子散文百家争鸣墨家儒家法家道家诸子十家儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说。儒:孔子《论语》“仁政”孟子《孟子》荀子《荀子》道:老子《老子》,庄子《庄子》法:韩非子《韩非子》“法治”墨:墨子《墨子》“非攻”纵横:“兵家”孙子《孙子兵法》儒家:中国两千年封建社会的正统思想,创始人孔子,孟子。积极入世。释家:由印度传入中土,创始人释迦·摩尼释家讲因果报应,讲修行为来世。道家:中国土生土长的宗教,创始人:老子,庄子;以出世之心行入世之举。无为而治消极出世。中国封建社会影响最大的三大教派:孔子的生平名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人.我国古代著名的思想家.教育家.(公元前551--前479)孔子思想一政治:反对暴政,主张仁政,“礼治”二修身:“克己复礼”非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。三伦理思想:“仁”,“仁者爱人”“己所不欲,勿施与人”四政治思想:维护封建等级制正名思想“君君、臣臣、父父、子子”“名不正则言不顺,言不顺则事不成”五教育:主张“因材施教”“学而不厌诲人不倦”六品德:“温、良、恭、俭、让”孔子格言•君子之接如水,小人之接如醴。•玉不琢不成器,人不学不知道。•唯女子与小人难养也,近之则不逊,远之则怨。•人无远虑,必有近忧。•工欲善其事,必先利其器。•非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。•己所不欲,勿施于人。•鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。•欲速则不达。•名不正则言不顺,言不顺则事不成。•君子成人之美,不成人之恶。•四海之内皆兄弟。•岁寒,然后知松柏之后凋也。•后生可畏。•士不可以不弘毅,任重而道远。•君子坦荡荡,小人长戚戚。•朽木不可雕也。•文质彬彬。•尽善尽美。季氏将伐颛臾季氏将伐颛臾背景简介孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国王室日趋衰败。三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大。他要讨伐颛臾的原因有二:其一贪其土地,其二是担心颛臾对自己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。《论语》是记录____时期思想家孔子及其弟子言行的书,所以它是体,凡__篇,为__家思想的经典著作。北宋时,朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》编在一起,称为“____”。课前练习春秋语录20儒四书下列红色字的注音在文中正确无误的一组是()B(1)论语(lun)(2)虎兕(shi)(3)出于柙(xia)(4)社稷(ji)(5)焉用彼相矣(xiang)(6)固而近于费(bi)A.(1)(2)(3)(4)B.(1)(3)(4)(6)C.(1)(2)(4)(5)D.(2)(3)(5)(6)课文第一、二段问题对于“将伐颛臾”一事,冉有和季路是怎样向孔子表述的?孔子是什么态度,理由是什么?•季氏将伐颛臾。冉有、季路•见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”•孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”季氏将有事于颛臾冉有故意将讨伐轻描淡写,说成“有事”,第三段又振振有词地提出讨伐的理由,可见他是赞同这场战争的。孔子的态度,理由孔子坚决反对讨伐,对二人当面斥责。冉求,恐怕该责备你吧?先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也•不可伐•不必伐•不当伐两个重点句式无乃……与,相当于现代汉语中的恐怕……吧尔是过,宾语前置,过尔,责备你。是,代词,复指宾语“尔”何以……为反问句式何辞为?(《鸿门宴》)课文第三、四段课文第三、四段冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”•陈力就列:陈,施展;力,才能;就,居,充任;列,职位•冉求推卸责任说:“那都是长官的意思,我和子路都是不同意的,可有什么办法呢?•在《宪问》篇里,孔子曾经说过“不在其位,不谋其政。”那么,现在他说的意思就是“在其...