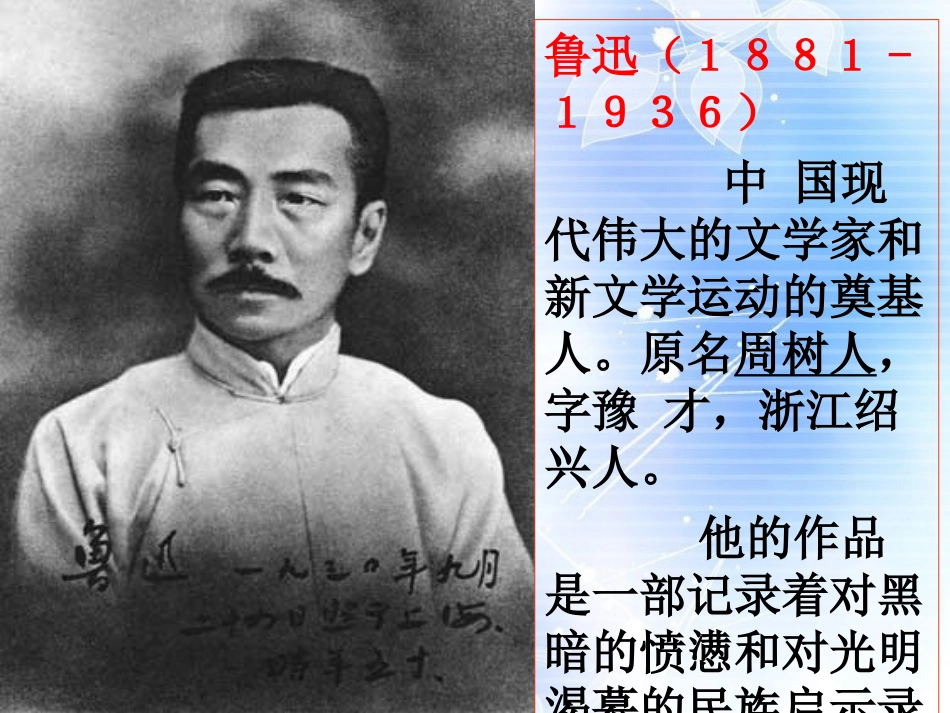

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和新文学运动的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。鲁迅1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。刘和珍杨德群三·一八天安门前集会游行队伍学生结队前往段祺瑞执政府请愿学生结队前往段祺瑞执政府请愿中弹倒下的大学生中弹倒下的大学生““三三··一八”惨案中一八”惨案中牺牲的刘和珍牺牲的刘和珍段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形三一八惨案中三一八惨案中军阀残酷屠杀群众军阀残酷屠杀群众三一八惨案烈士解题文题中的“记”相当于“纪”字,并非鲁迅写了错别字。因为当时白话文刚刚兴起,有些用词并不是很规范。也有一说,认为鲁迅曾留学日本,他的用语用词受到过日文的影响。“记念”一词来自日文,义同中文的纪念。一、说明写作的原因和目的二、进一步说明写作的目的三、追叙认识经过,赞扬斗争精神。四、遇害概况五、遇难经过六、总结教训七、热情讴歌赞颂写作缘由烈士生平事迹和遇害经过教训和意义结构研习课文1、“中华民国十五年三月二十五日”,这个时间有何作用?文章开头就郑重其事的说明本文的写作时间是“中华民国十五年”,含有揭露的意味,这里强调这个重大历史时刻,对人心起到一种提示和警醒。“这是我所知道的……然而在这样的生活艰难中,毅然预订《莽原》全年的就有她”。这句话突出刘和珍是个什么样的人?“毅然”一词又体现出她的勇气和果断。生活艰难的同时,刘和珍毅然预订《莽原》全年,指出刘和珍是一个敢于追求真理,追求进步的青年。“可是我实在无话可说。……那里还能有什么言语?”这里,为什么无话可说呢?“无话可说”是因为“所住的并非人间,这“并非人间”说明黑暗的社会现实压得人们喘不过气来。四十多个青年的血洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,连呼吸都有困难,又怎能说出话?这里,暗含了鲁迅对段执政府的愤怒与控诉,只能在“痛定之后”,以写文章来代替哭泣。“而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀……非人间的浓黑的悲凉,以我最大的哀痛显示于非人间……就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”如何理解这句话?作者对“学者文人的阴险论调”,更加觉得悲哀并愤怒到了极点,他将“深味”悲凉,以“最大哀痛”作为“祭品”奉献给逝者,让哀痛“快意”于苦痛,说明作者对死者也哀痛到了极点。这段中提到三个“非人间”,反复的强调这“非人间”,可以看出,鲁迅“已经出高愤怒”了,并含有对段政府有严历的控诉之意。通感的修辞手法,突出对死者哀痛到了极点。真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!真正的革命者直接面对,不回避直接面对,不回避为人民的苦难而哀痛的人以能为人民谋幸福而感到幸福的人容易忘记烈士鲜血的民众,麻木的...