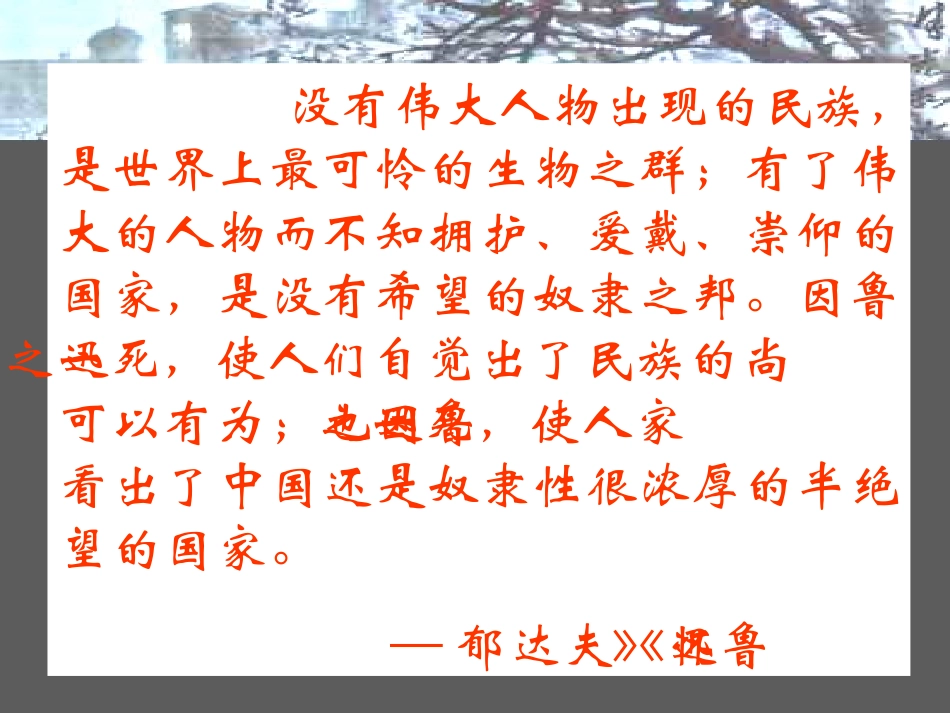

1、文中谈论对象主要涉及哪几个方面?渗透着哪几种情感?2、作者把中国百姓在几千年封建社会历史中的处境概括为哪两个时代?3、把课文分成几个部分?划分的理由是什么?预习课文,思考问题:灯下漫笔鲁迅没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅之一死,使人们自觉出了民族的尚可以有为;也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家。—郁达夫《怀鲁迅》1936年10月,鲁迅逝世。就在鲁迅安葬后的第三天,郁达夫含着悲愤的心情写下了这段堪称警世格言的文字。今天,我们学习鲁迅先生《灯下漫笔》这篇文章,就会明白为什么说“中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国家”。1、文中谈论对象主要涉及哪几个方面?深透着哪几种情感?2、作者把中国百姓在几千年封建社会历史中的处境概括为哪两个时代?3、把课文分成几个部分?划分的理由是什么?研读课文,思考问题:A、文章由钞票贬值的日常小事想到“我们极容易变成奴隶。”“钞票贬值”与“容易变成奴隶”两者之间有什么内在的联系呢?请根据课文内容回答。由钞票贬值以后的“降格以求”和“非常高兴”,鲁迅看到了隐藏在灵魂深处的奴性心态:安于现状、不思进取,自我满足、自我陶醉。具体研习,突破重点、难点B、“我们”是否也包括鲁迅本人?包括。这正体现了鲁迅严于解剖自己的伟大人格。C、文章所写的日常小事发生在民国二三年,已经过去十多年了,为什么还要写?这恰好说明鲁迅对中国社会现实和国家灵魂的思考从未停止。这也正是他爱国情怀的体现。D、“我们极容易变成奴隶”,是不是暂时的现象呢?请用课文的有关语句回答。不是。有史以来便是这样。依据下列两句便知。1、“三千年古国古”的中华,历来所闹的就不过是这一个小玩艺(“这一个小玩艺”指“将人不当人”)2、中国人向来就没有争到过“人”的价格,至多不过是奴隶,到现在还如此,然而下于奴隶的时候,却是数见不鲜的。E、正如文章开头所说,钞票贬值后,人们便急切地“降格以求”,只要有6折、7折便“非常高兴”。当百姓连做牛马、做奴隶的资格都被剥夺了的时候,百姓有什么祈求呢?请用课文中的相关语句回答。1、给与他略等于牛马的价格,……人们便心悦诚服,恭颂太平。(第5段)2、百姓就希望有一个一定的主子,……拿他们去做牛马,……(第7段)3、百姓就希望来一个另外的主子,……使他们可上奴隶的轨道。(第8段)4、“予及汝偕亡!”愤言而已,决心实行的不多见。(第9段)5、厘定规则……便“万姓胪欢”了。(第9段)可见,做不成奴隶的力争做奴隶,只要有奴隶可做,便心悦诚服,恭颂太平,“万姓胪欢”。作者由此得出结论,中国的社会历史就是这么两个时代的循环:想做奴隶而不得的时代;暂时做稳了奴隶的时代。F、这两个时代的划分标准是什么?请根据课文内容回答。按“人”的价格的贬值程度来划分。G、请大家谈谈对“人”的价格的认识。补充:1)《三国演义》中概括中国社会历史的一句话:“合久必分,分久不合。”2)鲁迅在《而已集·小杂感》中说:“曾经阔气的要复古,正在阔气的要保持现状未曾阔气的要革新。H、作者的思路又从历史回到眼前的社会现实,给我们提出一个关系到前途和命运的问题:“我们究竟要走哪一条路?”是去复古呢,还是去避难?其实,复古也好,避难也好,都是想去做奴隶。显然,鲁迅先生是反对我们去做奴隶的,他要求我们去创造“第三样时代”。什么是“第三样时代”?根据课文内容回答。不做奴隶的时代,不做牛马的时,将人当人看的时代,“人”的人格不会贬值的时代,人人平等的时代,等等。现在是21世纪了,鲁迅先生所说的“第三样时代”是不是来到了呢?请大家讨论。感悟作者对中国社会历史的理性认识和字里行间所蕴涵的浓厚的感情色彩。一方面,批判、揭露这种“将人不当人”、甚至不当奴隶的暴力,另一方面又对百姓被无辜杀戮的命运寄予同情。同时,也对那种奴性灵魂予以否定。总结:感情基调:理性思考:以怒和怜为主,愤怒、讽刺、批判、同情融为一体。回溯中国历史,只能概括为“想做奴隶而不得的时代”和“暂...