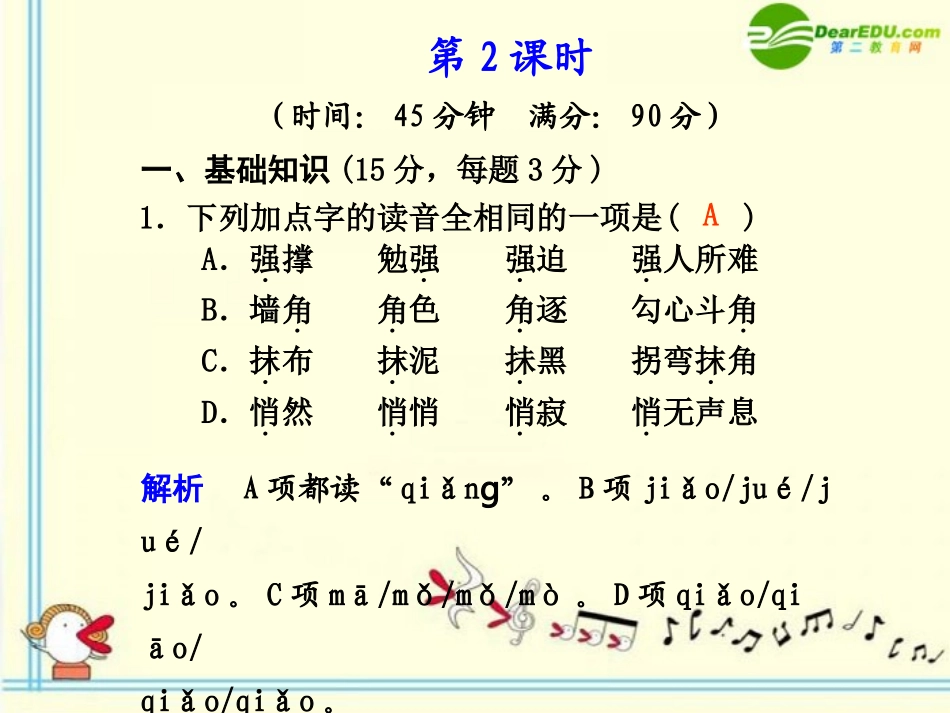

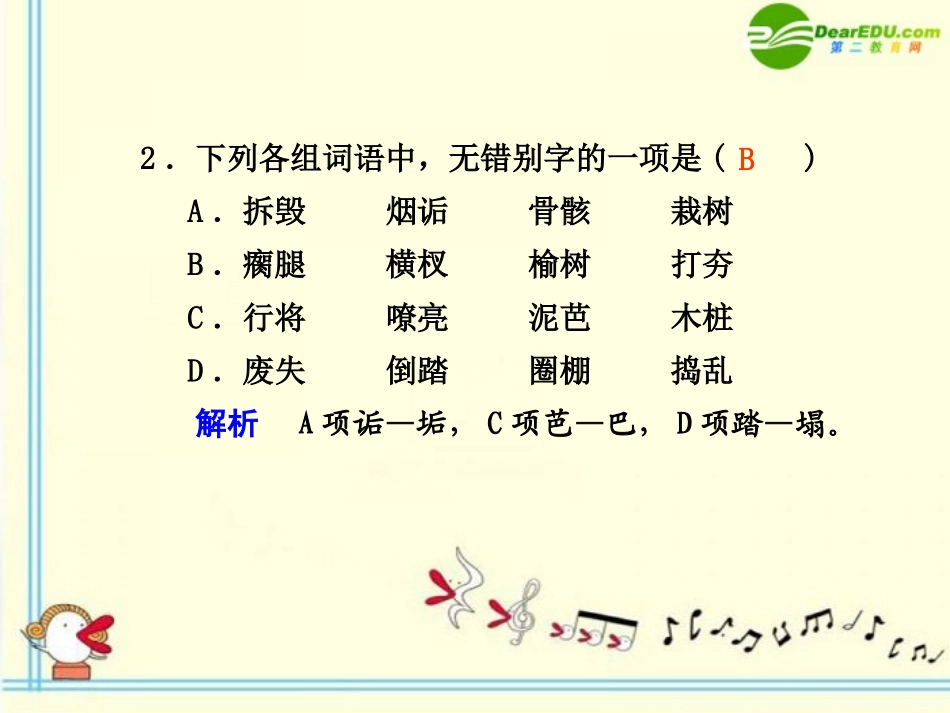

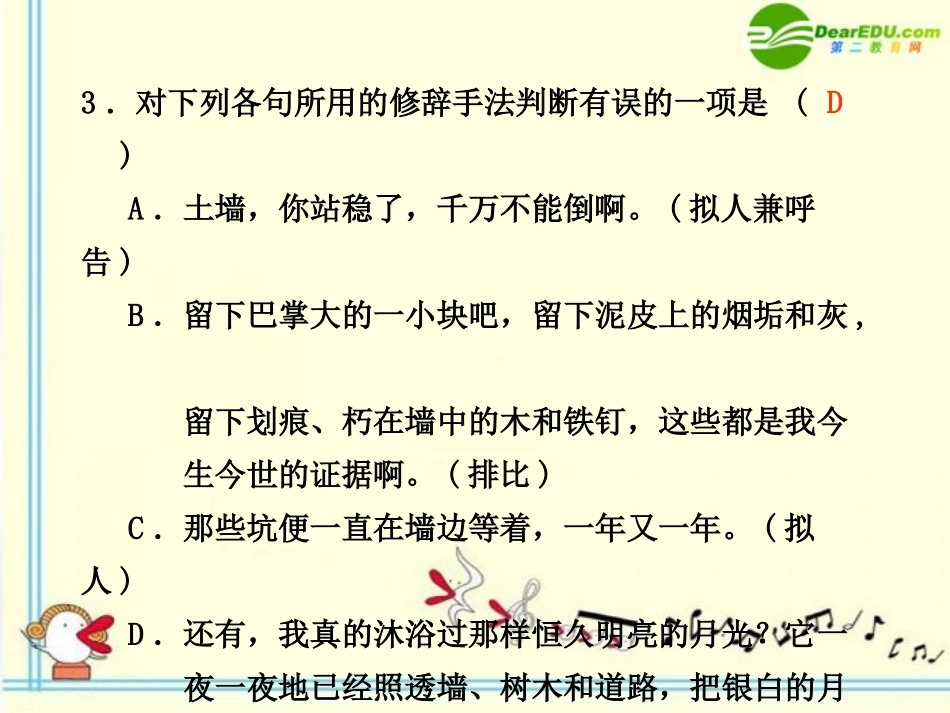

第2课时(时间:45分钟满分:90分)一、基础知识(15分,每题3分)解析A项都读“qiǎn”ɡ。B项jiǎo/jué/jué/jiǎo。C项mā/mǒ/mǒ/mò。D项qiǎo/qiāo/qiǎo/qiǎo。1.下列加点字的读音全相同的一项是()A.强.撑勉强.强.迫强.人所难B.墙角.角.色角.逐勾心斗角.C.抹.布抹.泥抺.黑拐弯抹.角D.悄.然悄.悄悄.寂悄.无声息A2.下列各组词语中,无错别字的一项是()A.拆毁烟诟骨骸栽树B.瘸腿横杈榆树打夯C.行将嘹亮泥芭木桩D.废失倒踏圈棚捣乱解析A项诟—垢,C项芭—巴,D项踏—塌。B3.对下列各句所用的修辞手法判断有误的一项是()A.土墙,你站稳了,千万不能倒啊。(拟人兼呼告)B.留下巴掌大的一小块吧,留下泥皮上的烟垢和灰,留下划痕、朽在墙中的木和铁钉,这些都是我今生今世的证据啊。(排比)C.那些坑便一直在墙边等着,一年又一年。(拟人)D.还有,我真的沐浴过那样恒久明亮的月光?它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面。(设问)解析这是有疑而问,作者并没有作出回答,不是设问。D解析“悄无声息”指没有声息,形容非常隐秘。可改为“缄默不语”或“坐以待毙”。4.下列各句中,加点的成语使用错误的一项是()A.但我却不知道这一切面目全非....、行将消失时,一只早年间日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡、一条老死窝中的黑狗、每个午后都照在(已经消失的)门框上的那一缕夕阳……是否也与一粒土一样归于沉寂。B.事情已经发展到令人忍无可忍的地步,你再也不能悄.无声息...了。C.他心里一紧张,把什么东西都忘得一干二净....。D.他这个人工作起来踏踏实实....,绝不做表面文章。B5.下列句子没有语病的一项是()A.它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,银白的月辉渗浸到事物的背面。B.我们随便推倒一堵院墙、树和炉灶。C.墙打好后,每堵墙边都留下一个坑,墙打得越高坑便越大越深。D.村庄对我是很熟悉的。解析A项偷换主语,在“银白”前加“把”。B项“推倒”与“树、炉灶”属动宾搭配不当。D项主客体颠倒,有两种改法:一在“我”后加“来说”,二变为“我对村庄是很熟悉的”。C二、文本阅读(25分)阅读《今生今世的证据》全文,回答6~10题。6.这篇文章的思路如何?(4分)答:_____________________________答案作者由个人的悔恨写起,然后写到人们对过去的怀疑和遗憾,实际上是写自我证据的消失,最后提出自己的疑问,并指出家园废失将会带来的后果。7.“有一天会再没有人能够相信过去。我也会对以往的一切产生怀疑。”这几句议论在文中起什么作用?本段的连续发问有什么作用?(5分)答:_____________________________答案①从结构上看是过渡,从表情达意上看是为后文的记叙描写定下了一个忧伤的调子,从内容上看是和后文的疑问保持一致。②后文的连续发问展现了一个个特定的生活情境,表面上还是肯定自己有过这么一段生活,表达的依然是那难以舍弃的乡情乡愁。8.如何理解“即使有它们,一个人内心的生存谁又能见证?”这句话的含意?(4分)答:_____________________________答案①“它们”应指上文四个“没有”所领起的物和人方面的证据,这些都是物质的,是日常生活中的见证。②本句的意思比上文更进一层,“内心的生存”强调了人内心的丰富的精神生活;如果没有精神的家园,“内心的生存”就会产生空虚感和漂泊感。所谓“精神的流浪”是现代人常有的精神疾患。9.“但我却不知道这一切面目全非、行将消失时……”中,作者“不知道”什么?根据文意简要概括。(3分)答:_____________________________答案作者不知道能否尽量将他生命的物质痕迹留住,如果留不住,他生存的见证将成为虚无。10.结合文章最后一段,谈谈“今生今世的证据”的意义是什么。(9分)答案①“今生今世的证据”表面上看是“物”的证据,实际上也有精神层面的。它使我们在对“物”、对具体“家园”留恋的同时,也看到了过去的生活,获得精神的寄托,它也是精神的最终归宿。②人活在世上是需要对象来证明自己的,如同任何事物一样,自己并不能证明自己。证明来自于他人,来自于自己生活的地方,来自于自己的劳动成果...