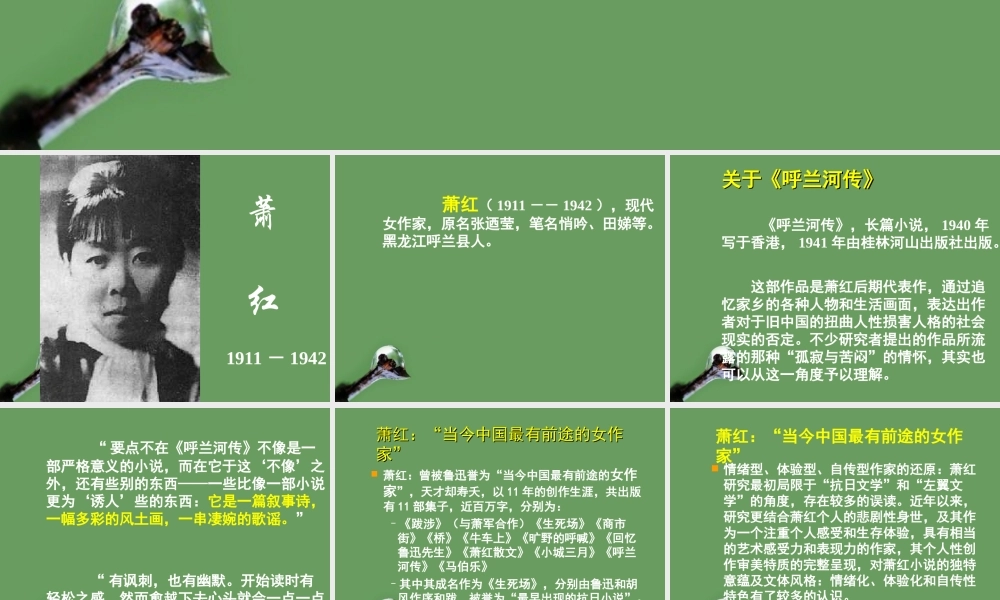

《呼兰河传》节选导读—— 兼萧红创作评析萧 红1911 - 1942 萧红( 1911 -- 1942 ),现代女作家,原名张迺莹,笔名悄吟、田娣等。黑龙江呼兰县人。关于关于《《呼兰河传呼兰河传》》 《呼兰河传》,长篇小说, 1940 年写于香港, 1941 年由桂林河山出版社出版。 这部作品是萧红后期代表作,通过追忆家乡的各种人物和生活画面,表达出作者对于旧中国的扭曲人性损害人格的社会现实的否定。不少研究者提出的作品所流露的那种“孤寂与苦闷”的情怀,其实也可以从这一角度予以理解。 “ 要点不在《呼兰河传》不像是一部严格意义的小说,而在它于这‘不像’之外,还有些别的东西——一些比像一部小说更为‘诱人’些的东西:它是一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣。” “ 有讽刺,也有幽默。开始读时有轻松之感,然而愈越下去心头就会一点一点沉重起来。可是,仍然有美,即使这美有点病态,也仍然不能不使你炫惑。”(茅盾《论萧红的〈呼兰河传〉》)萧红:“当今中国最有前途的女作萧红:“当今中国最有前途的女作家”家” 萧红:曾被鲁迅誉为“当今中国最有前途的女作家”,天才却寿夭,以 11 年的创作生涯,共出版有 11 部集子,近百万字,分别为:–《跋涉》(与萧军合作)《生死场》《商市街》《桥》《牛车上》《旷野的呼喊》《回忆鲁迅先生》《萧红散文》《小城三月》《呼兰河传》《马伯乐》–其中其成名作为《生死场》,分别由鲁迅和胡风作序和跋,被誉为“最早出现的抗日小说”。萧红:“当今中国最有前途的女作家” 情绪型、体验型、自传型作家的还原:萧红研究最初局限于“抗日文学”和“左翼文学”的角度,存在较多的误读。近年以来,研究更结合萧红个人的悲剧性身世,及其作为一个注重个人感受和生存体验,具有相当的艺术感受力和表现力的作家,其个人性创作审美特质的完整呈现,对萧红小说的独特意蕴及文体风格:情绪化、体验化和自传性特色有了较多的认识。萧红:一个被放逐的灵魂萧红:一个被放逐的灵魂 萧红的一生,是一直被冷落被忽略的一生,是一直寻找着“爱”和“温暖”的一生:---- 孤独的童年——“失家”之痛:身为“女儿”的性别原罪,决定了萧红被封建父权放逐的命运。一生中家庭温暖的极度缺乏,使“无家”情结成为萧红的宿命;---- 坷坎的爱情——“失爱”之痛:从逃脱家庭包办婚姻,初恋受骗,与萧军、端木蕻良的爱情纠葛及最终失败,来自男权社会的冷漠与欺凌贯穿了萧红...