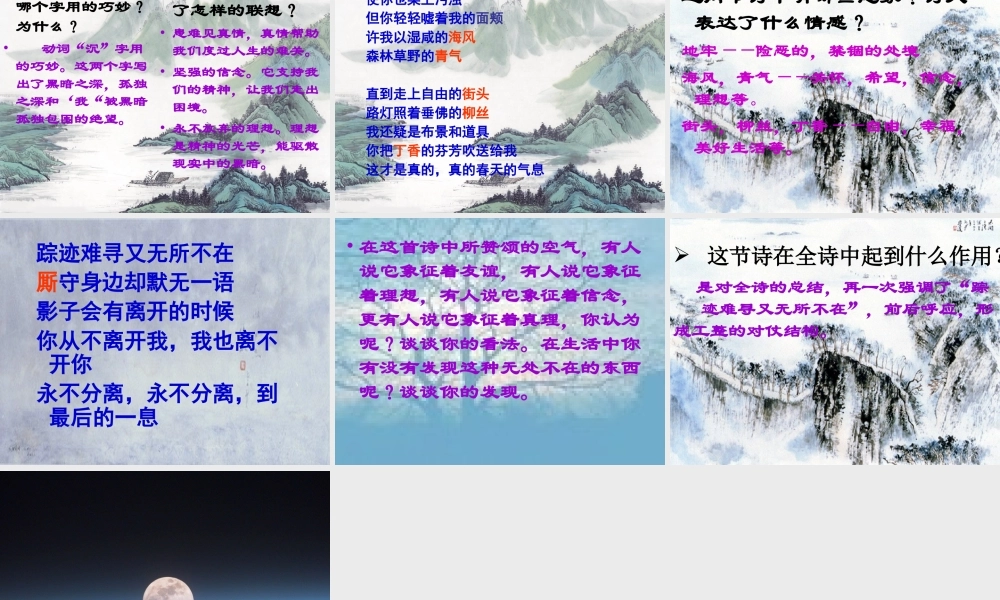

致空气致空气 邵燕祥(1933--- )1933 年出生, 1951 年出版第一本诗集《歌唱北京城》。 1955 年出版《到远方去》,在当时的青年和诗歌爱好者中有广泛的影响。上世纪80 年代出版诗集多种; 1990 年起主要从事随笔杂文写作,有组诗《五十弦》、《金谷园》发表。近年来时有新诗见诸报刊,总题《母语写作》。 文革期间遭到迫害后被平反,这首诗就是作者在平反之后,有感而发,抒写而成的。 • 在新中国霞光满天的清晨,他曾唱出一首首真诚的恋歌;在共和国阴霾密布的季节,他曾写出一篇篇违心的文字;十年浩劫中,面对“红色恐怖”的灭顶之灾,他一次又一次用写赞美诗的笔鞭挞自己的心灵,进行着一次又一次的灵魂挣扎;当我们的民族从恶梦中醒来,他又开始了对极左路线、对自己人生、对社会痼疾的冷峻而犀利的思考与剖析。• ―― 这就是被誉为“ 20 世纪最后一位鲁迅式杂文家”的邵燕祥同志。 “ 你读他的作品,会依稀感受到本世纪后半叶,中国历史的最为沉重的那一页。他仿佛从寒冬走来,从那冒着热气的口吻里,不断叙说着冬天的故事。” 《论“狗屁文章”》《觉慧会不会变成高老太爷》《论“七八年再来一次”》《历史的遗憾和遗憾的历史》《如果太平天国不失败》……仅仅看这些杂文的题目,我们就会感受到邵燕祥那属于自己祖国的一颗滚烫而沉重的心。我们甚至可以这样认为,邵燕祥近 20 年来所发表的一篇篇杂文,集中体现了中国知识分子尚未泯灭的良知。 诗歌朗读技巧 现代诗歌鉴赏(一)诗歌的语言(二)诗歌的形象(三)诗歌的情感 • 语言是一切文学作品的基本材料,诗歌尤其讲究语言的运用,其艺术形象的塑造,意境的营造以及情感的传达,都要借助语言。由于体裁的特点,诗歌的语言要求能用最简洁的词句来传达尽可能丰富的内容,这就形成诗歌语言凝练、含蓄、跳跃性强的特点。相对来说,新诗采用白话文写作,较少用典,从字面上较旧体诗容易把握,但要能正确评价一首诗,还是要反复朗诵,尽力揣摩,抓住饱含作者深情的词语来仔细品味其深层含义 • 诗歌是通过艺术形象来反映生活抒发感情的。鉴赏诗歌必须准确把握诗歌中的艺术形象。诗歌塑造形象的手法很多,可以对形象直接描写,也可以间接描写;可以是白描,也可以是浓墨重彩;可以铺垫、衬托,也可借助想象、联想塑造形象。只有真正理解了诗歌的形象,才能深入领会诗歌所抒发的感情。 • 诗歌是一定时代生活的反映,理解诗歌的感情不能忽略时代的特征。同一题材的作品...