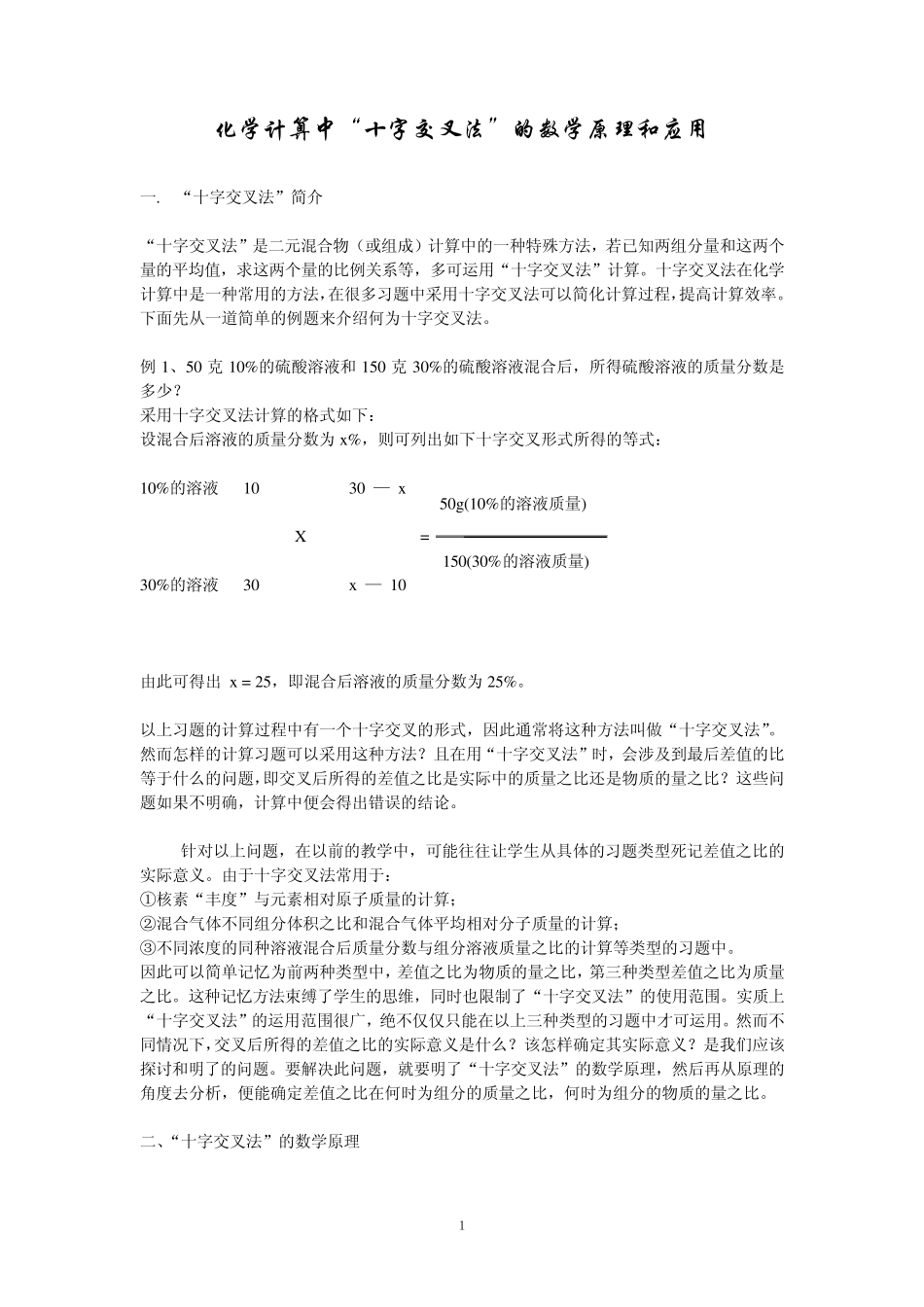

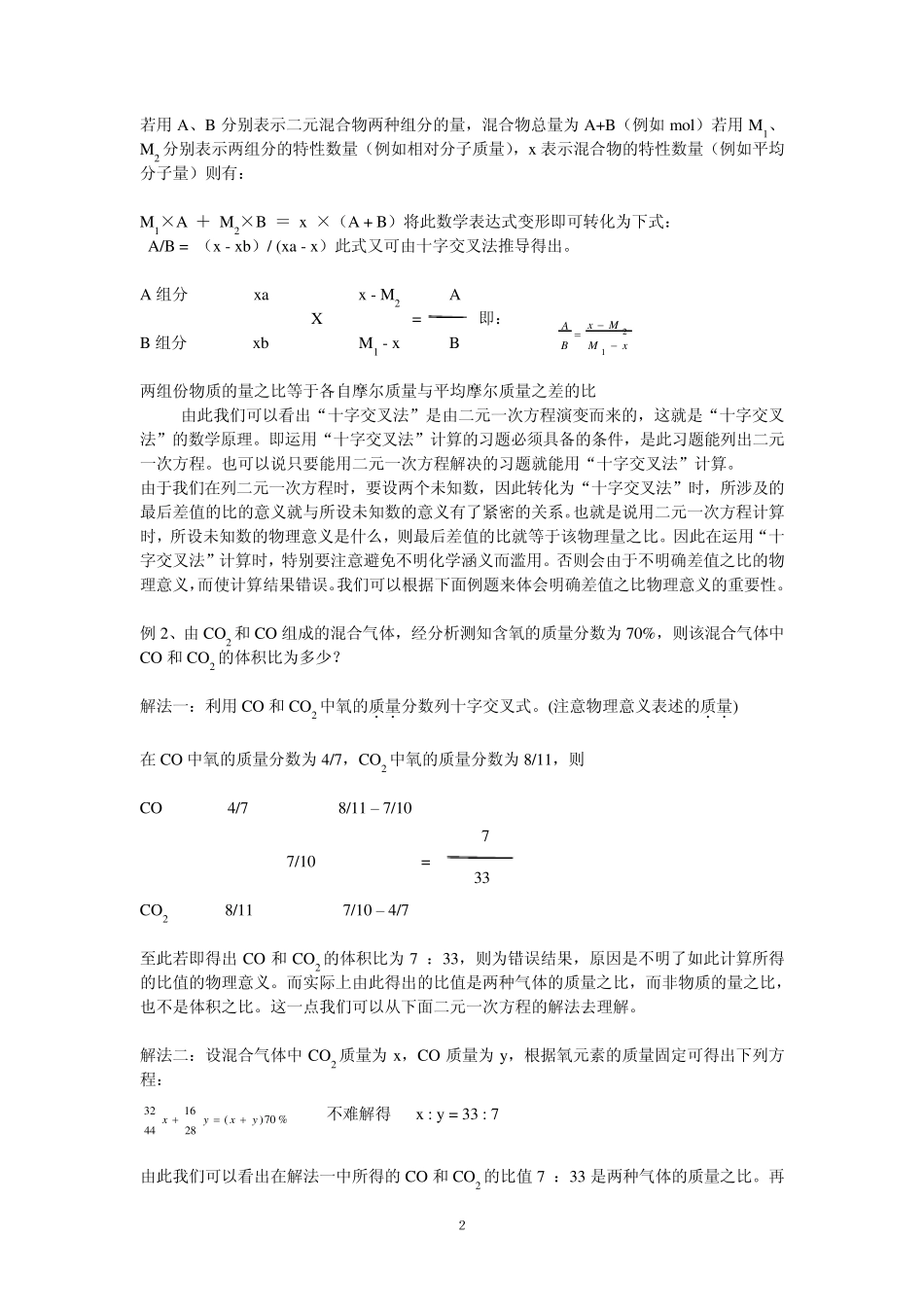

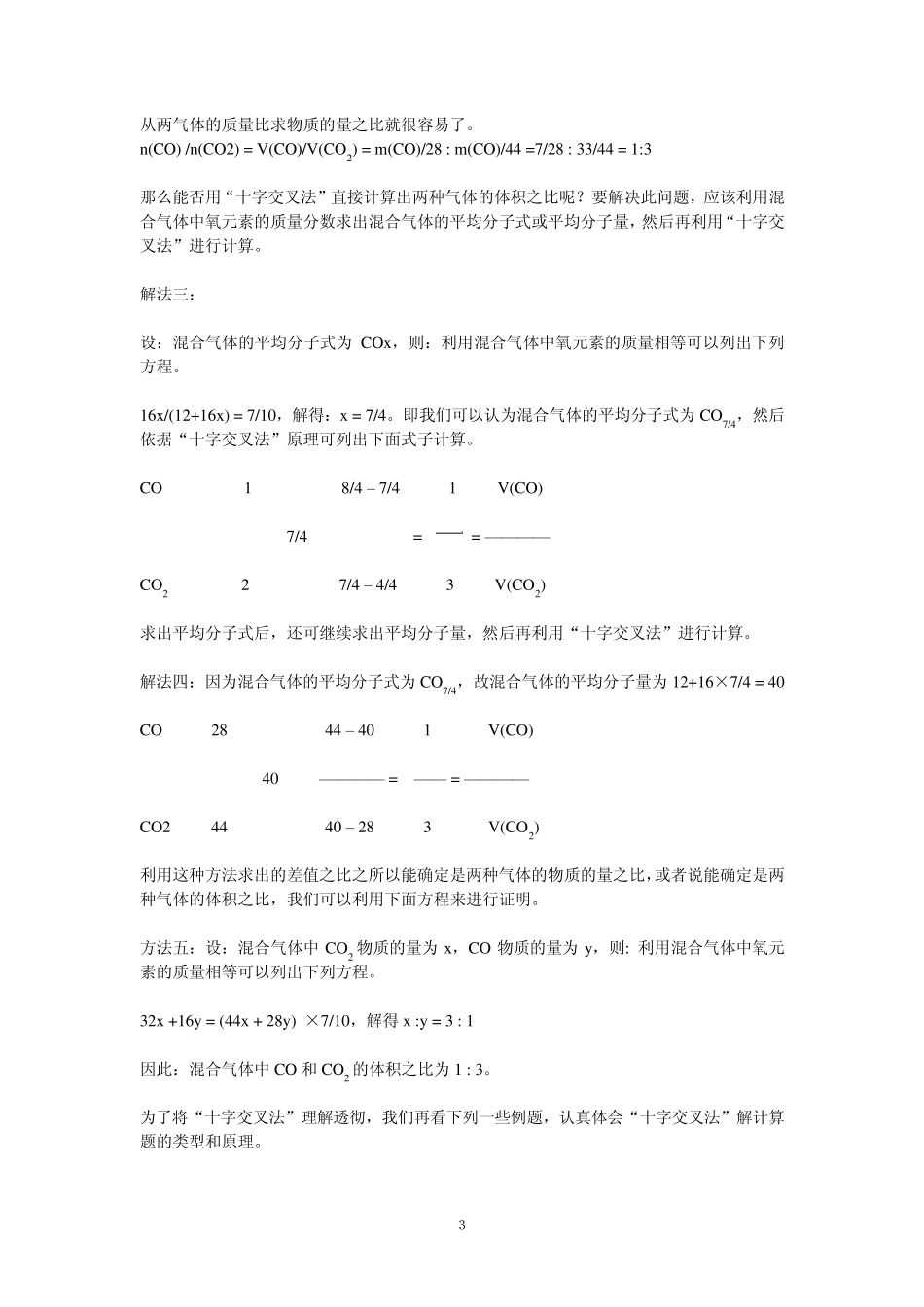

1 化学计算中“十字交叉法”的数学原理和应用 一. “十字交叉法”简介 “十字交叉法”是二元混合物(或组成)计算中的一种特殊方法,若已知两组分量和这两个量的平均值,求这两个量的比例关系等,多可运用“十字交叉法”计算。十字交叉法在化学计算中是一种常用的方法,在很多习题中采用十字交叉法可以简化计算过程,提高计算效率。下面先从一道简单的例题来介绍何为十字交叉法。 例1、50 克10%的硫酸溶液和150 克30%的硫酸溶液混合后,所得硫酸溶液的质量分数是多少? 采用十字交叉法计算的格式如下: 设混合后溶液的质量分数为x%,则可列出如下十字交叉形式所得的等式: 10%的溶液 10 30 — x X = 30%的溶液 30 x — 10 由此可得出 x = 25,即混合后溶液的质量分数为25%。 以上习题的计算过程中有一个十字交叉的形式,因此通常将这种方法叫做“十字交叉法”。然而怎样的计算习题可以采用这种方法?且在用“十字交叉法”时,会涉及到最后差值的比等于什么的问题,即交叉后所得的差值之比是实际中的质量之比还是物质的量之比?这些问题如果不明确,计算中便会得出错误的结论。 针对以上问题,在以前的教学中,可能往往让学生从具体的习题类型死记差值之比的实际意义。由于十字交叉法常用于: ①核素“丰度”与元素相对原子质量的计算; ②混合气体不同组分体积之比和混合气体平均相对分子质量的计算; ③不同浓度的同种溶液混合后质量分数与组分溶液质量之比的计算等类型的习题中。 因此可以简单记忆为前两种类型中,差值之比为物质的量之比,第三种类型差值之比为质量之比。这种记忆方法束缚了学生的思维,同时也限制了“十字交叉法”的使用范围。实质上“十字交叉法”的运用范围很广,绝不仅仅只能在以上三种类型的习题中才可运用。然而不同情况下,交叉后所得的差值之比的实际意义是什么?该怎样确定其实际意义?是我们应该探讨和明了的问题。要解决此问题,就要明了“十字交叉法”的数学原理,然后再从原理的角度去分析,便能确定差值之比在何时为组分的质量之比,何时为组分的物质的量之比。 二、“十字交叉法”的数学原理 50g(10%的溶液质量) 150(30%的溶液质量) 2 若用A、B 分别表示二元混合物两种组分的量,混合物总量为A+B(例如mol)若用M1、M2 分别表示两组分的特性数量(例如相对分子质量),x表示混合物的特性数量(例如平均分子量)则有: M1×A + M2×B = x ×(A + B)将此数学...