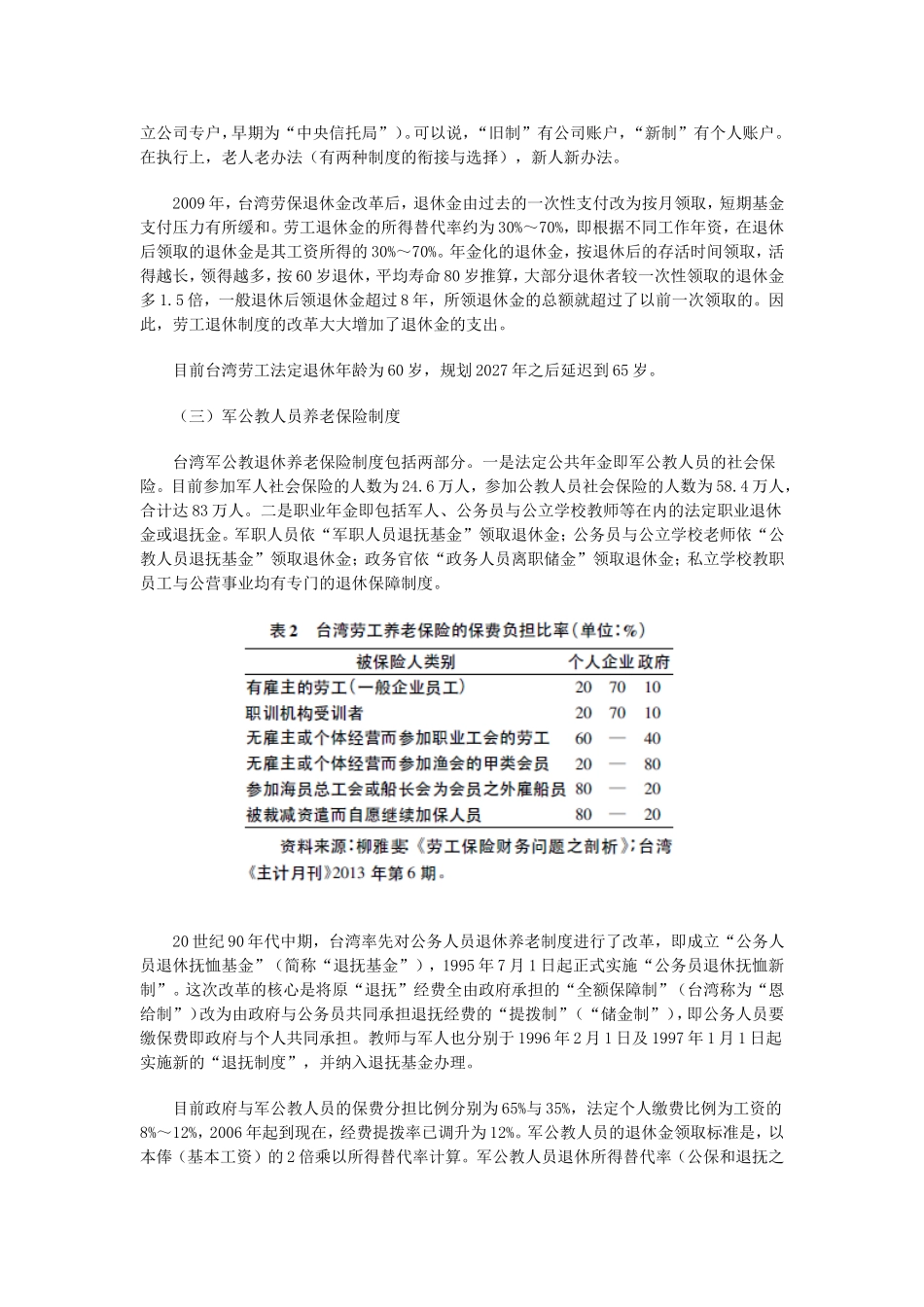

台湾养老保险制度现状、改革方向及启示(上)2015-09-14摘要:台湾基本上建立了覆盖全社会的养老保险制度,形成了包括“基础年金”与“职业年金”的双层保障制度,但不同职业或群体有不同的退休养老保险待遇,存在显明差异。当前养老保险制度面临的最大问题是各类养老基金支付压力巨大,面临破产危机。台湾正在推进新一轮的养老保险制度改革,其原则是“财务健全”“社会公平”与“世代包容”,改革的基本方向是将现行的“少缴、早退、多领”改为“多缴、晚退、少领”,其中公务员退休制度将由现行的“85制”逐步改为“95制”,未来劳工退休年龄也推迟5年;改革的核心目标是充实养老金,避免破产。本次养老保险制度改革涉及范围广,影响大,对当前中国大陆养老保险制度与退休制度改革有一定的启示与借鉴意义。关键词:台湾,养老保险,改革,启示台湾养老保险制度不断改革与进步,建立了较为完善的社会保险与退休金制度,但对军人、公务员、教师、劳工、农民与其他公民等实施不同的养老保险制度即实施“多轨制”。在人口老化加快与养老基金巨大财务压力下,台湾当局积极推动新一轮的养老保险制度改革,改革的核心是从目前“少缴、早退、多领”改为“多缴、晚退、少领”,并逐步缩小不同职业与群体的养老标准,建立更完善与统一的养老保险制度。一、台湾养老保险制度现状经过多年努力与不断调整改革,台湾逐步建立了覆盖全社会的养老保险制度,绝大多数民众享有基础年金与职业年金的双重退休保障,但不同社会群体的缴费标准、养老退休待遇等方面有较大差异,存在所谓的“多轨并存”现象。(一)台湾养老保险制度的基本框架台湾当局于20世纪50年代开始逐步建立不同类别的社会保险与养老金制度,并不断根据经济社会发展变化进行调整与补充。21世纪以来,台湾加快了养老保险制度的改革,主要是建立社会保险的年金制度:2005年实施“劳工退休金新制”(简称“劳退”)、2008年开办“国民年金保险”(简称“国保”)、2009年实施“劳工保险年金制度”(“劳保”年金给付)等。至此,台湾基本建立了覆盖全社会的包括基础年金与职业年金在内的双层退休养老社会保障制度。台湾养老保险制度主要包括两大块或两个层次。一是社会保险(台湾称为“法定公共年金”即基础年金),包括公教人员社会保险、军人社会保险、劳工保险、“国民年金”保险、农民健康保险等。二是法定职业退休金(职业年金),包括公教人员退抚基金(年金)、军职人员退抚基金(年金)、政务人员离职储金、劳工退休金以及聘雇人员离职储金、“国营事业”退抚制度、私立学校教职工退抚制度等各种退休金。另外,个人储蓄与商业保险也是一种养老保险。与目前中国大陆推进的多层次养老保险体系的改革方向基本一致:第一支柱为基本养老保险(基本全面实现),第二支柱为补充养老保险(企业年金与职业年金,仅在少数企业或单位实施,未普遍化),第三支柱是个人储蓄性养老保险。不过,台湾军工教、劳工等群体享有双层养老保险(年金),但农民与“其他未享受社会保险的公民”(相当于大陆城镇居民)只有基础养老保险,没有职业退休金保障。(二)劳工养老保险制度台湾劳工养老保险(年金)制度包括了劳工社会保险与劳工退休金两部分。目前参加劳工社会保险的被保险人或享受法定公共年金的劳工约为981.9万人;享受劳工退休金的劳工合计900.4万人,其中享受新制劳工退休金者561.3万人,享受旧制劳工退休金者339.1万人。[1]另外,台湾还建立了聘雇人员离职储金制度。可以说,台湾所有劳工享有基本的退休养老保障。一是劳工社会保险。1950年,台湾当局颁布《台湾省劳工保险办法》,1958年公布《劳工保险条例》,正式建立了劳工养老保险制度,此后不断对其进行修正与调整。2008年7月,台湾“立法院”完成《劳工保险条例》修正案,并于2009年1月1日起正式实施,是台湾劳工养老保险制度的重大改革,标志着台湾劳工保险年金制度的正式建立,即由过去一次性领取退休后的养老保险金改为年金制的按月领取,安全性、保障性增强。台湾劳工社会保险包括老年年金、失能年金与遗嘱年金(被保险人退保,在领取失能年金给付或年金年给付期间死亡者...