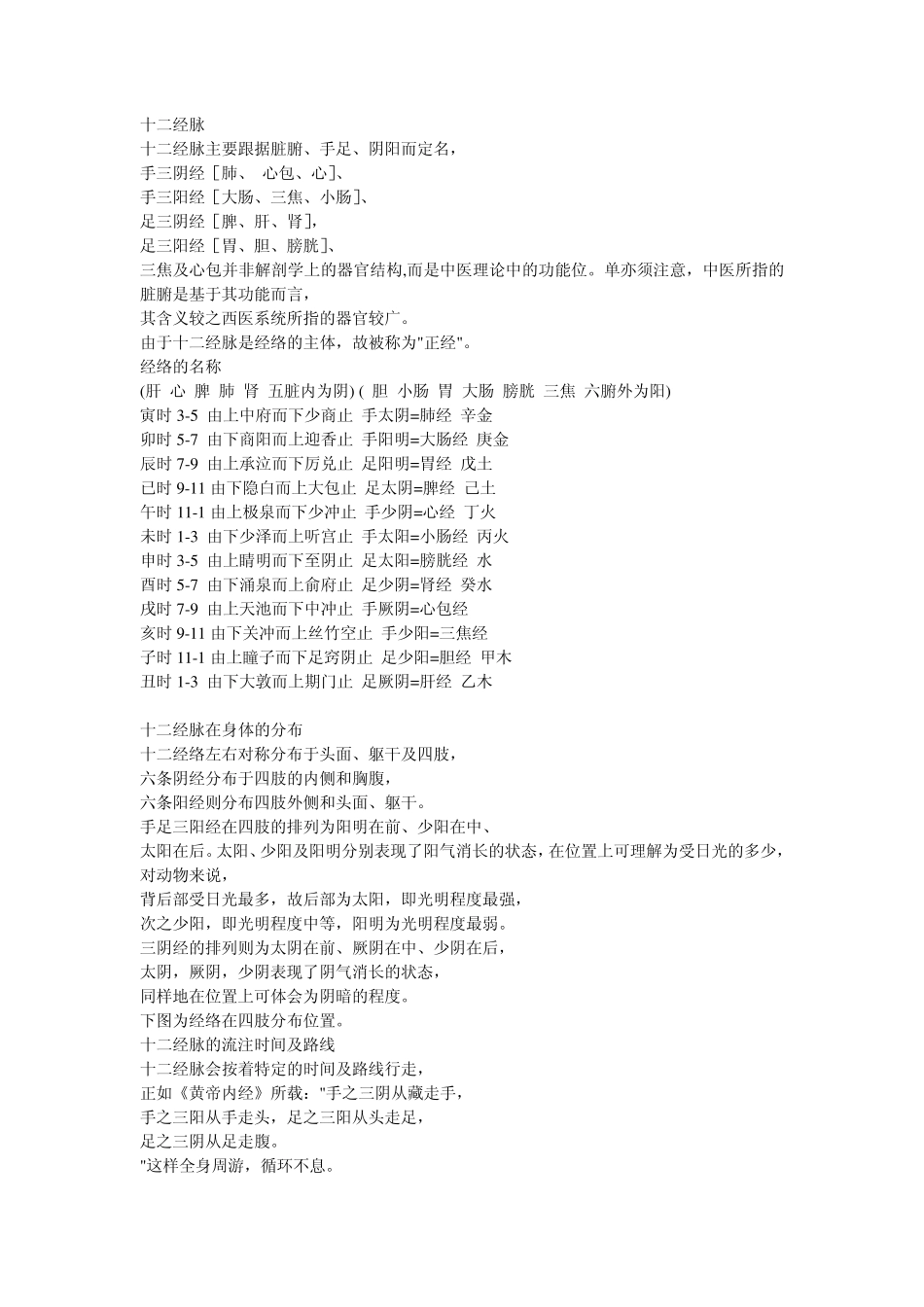

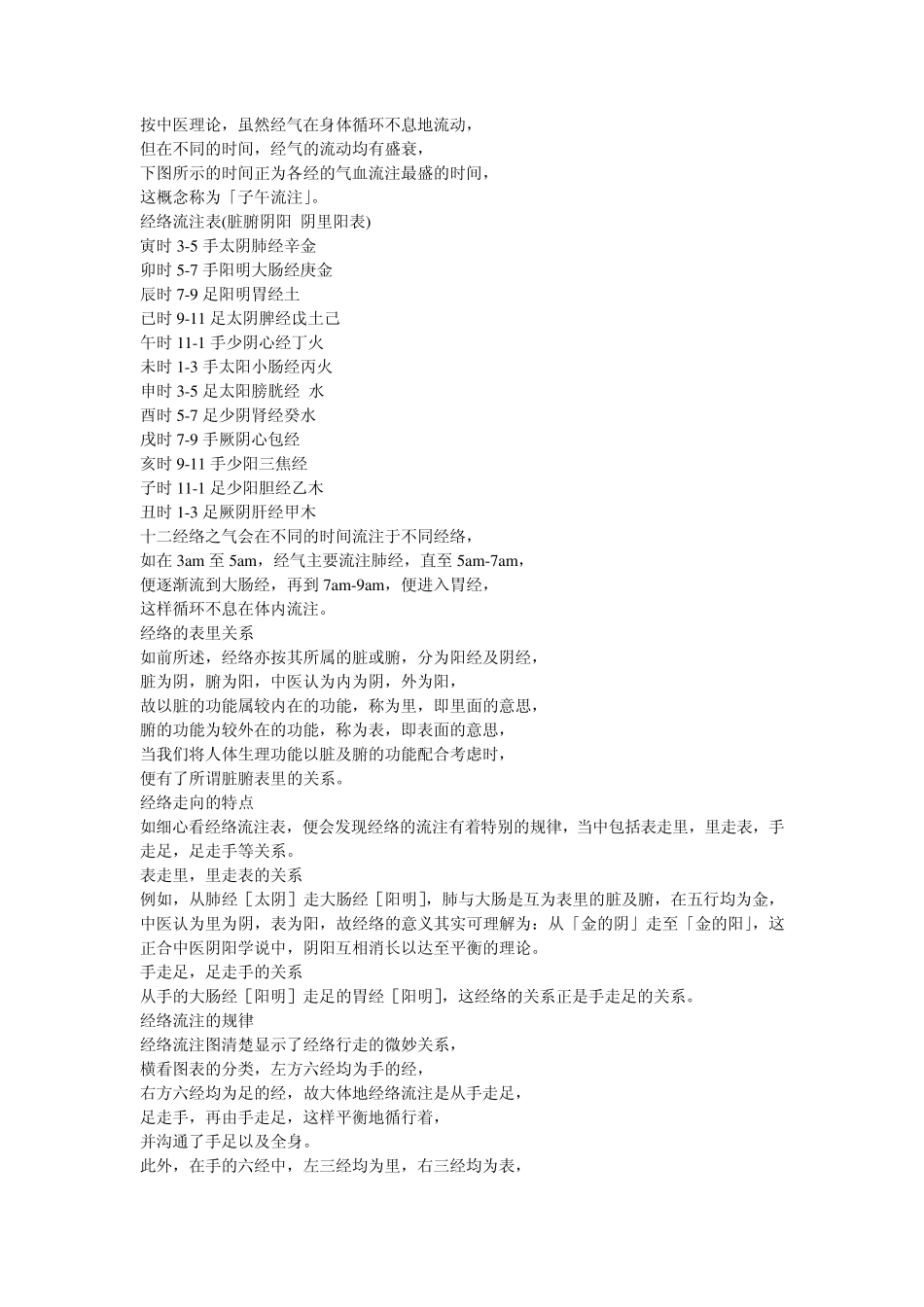

十二经脉 十二经脉主要跟据脏腑、手足、阴阳而定名, 手三阴经[肺、 心包、心]、 手三阳经[大肠、三焦、小肠]、 足三阴经[脾、肝、肾], 足三阳经[胃、胆、膀胱]、 三焦及心包并非解剖学上的器官结构,而是中医理论中的功能位。单亦须注意,中医所指的脏腑是基于其功能而言, 其含义较之西医系统所指的器官较广。 由于十二经脉是经络的主体,故被称为"正经"。 经络的名称 (肝 心 脾 肺 肾 五脏内为阴) ( 胆 小肠 胃 大肠 膀胱 三焦 六腑外为阳) 寅时 3-5 由上中府而下少商止 手太阴=肺经 辛金 卯时 5-7 由下商阳而上迎香止 手阳明=大肠经 庚金 辰时 7-9 由上承泣而下厉兑止 足阳明=胃经 戊土 已时 9-11 由下隐白而上大包止 足太阴=脾经 己土 午时 11-1 由上极泉而下少冲止 手少阴=心经 丁火 未时 1-3 由下少泽而上听宫止 手太阳=小肠经 丙火 申时 3-5 由上睛明而下至阴止 足太阳=膀胱经 水 酉时 5-7 由下涌泉而上俞府止 足少阴=肾经 癸水 戌时 7-9 由上天池而下中冲止 手厥阴=心包经 亥时 9-11 由下关冲而上丝竹空止 手少阳=三焦经 子时 11-1 由上瞳子而下足窍阴止 足少阳=胆经 甲木 丑时 1-3 由下大敦而上期门止 足厥阴=肝经 乙木 十二经脉在身体的分布 十二经络左右对称分布于头面、躯干及四肢, 六条阴经分布于四肢的内侧和胸腹, 六条阳经则分布四肢外侧和头面、躯干。 手足三阳经在四肢的排列为阳明在前、少阳在中、 太阳在后。太阳、少阳及阳明分别表现了阳气消长的状态,在位置上可理解为受日光的多少,对动物来说, 背后部受日光最多,故后部为太阳,即光明程度最强, 次之少阳,即光明程度中等,阳明为光明程度最弱。 三阴经的排列则为太阴在前、厥阴在中、少阴在后, 太阴,厥阴,少阴表现了阴气消长的状态, 同样地在位置上可体会为阴暗的程度。 下图为经络在四肢分布位置。 十二经脉的流注时间及路线 十二经脉会按着特定的时间及路线行走, 正如《黄帝内经》所载:"手之三阴从藏走手, 手之三阳从手走头,足之三阳从头走足, 足之三阴从足走腹。 "这样全身周游,循环不息。 按中医理论,虽然经气在身体循环不息地流动, 但在不同的时间,经气的流动均有盛衰, 下图所示的时间正为各经的气血流注最盛的时间, 这概念称为「子午流注」。 经络流注表(脏腑阴阳 阴里阳表) 寅时3-5 手太阴肺经辛金 卯时5-7 手阳明大...