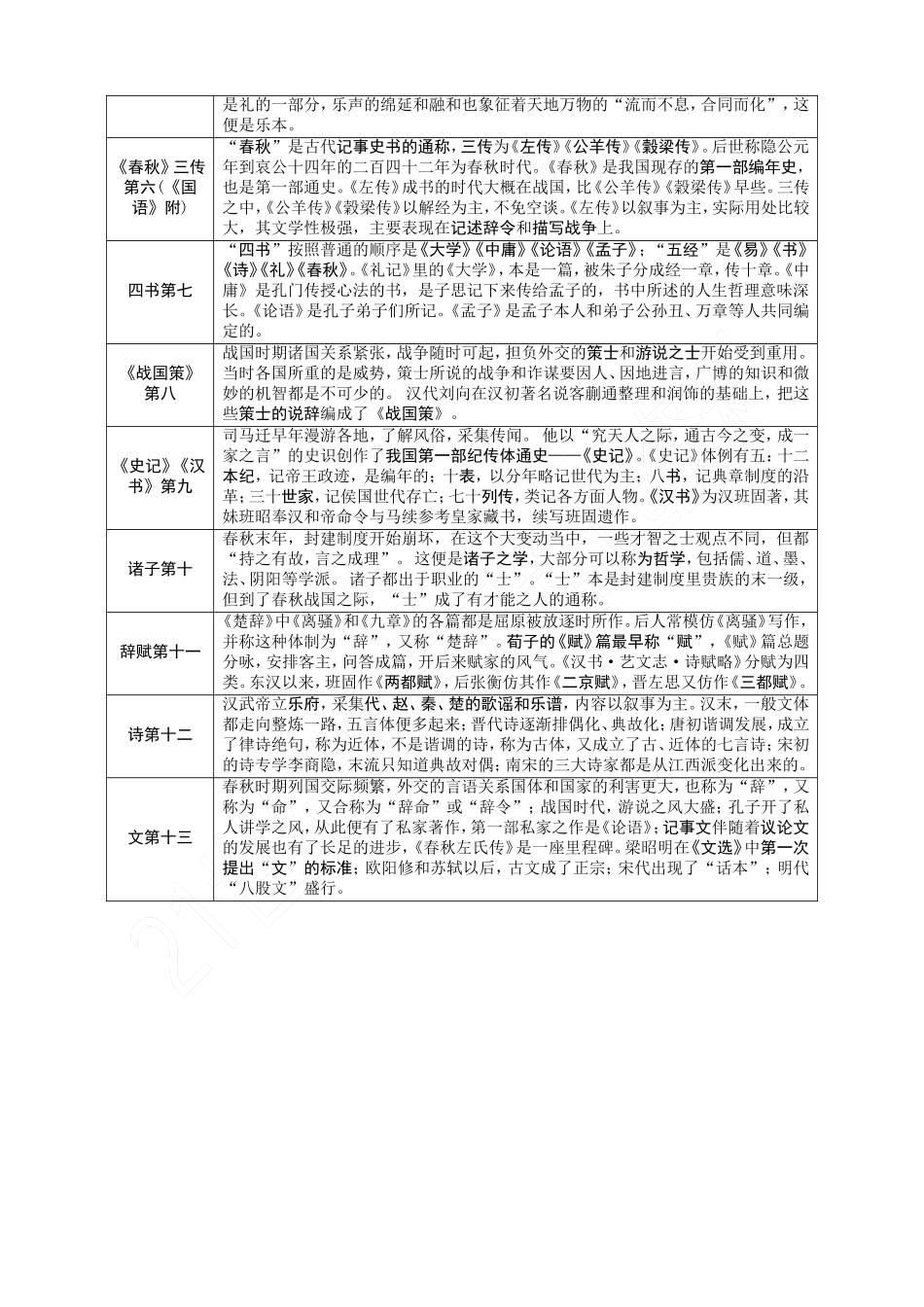

《经典常谈》【教材出处】八年级下册 P71“名著导读”(《经典常谈》 选择性阅读)【导图简介】【内容介绍】章节内容概括《说文解字》第一秦以前是文字发生与演化的时代,字体因世、因国而不同,战国末期,由于文字统一的需要,出现了“仓颉造字”的传说。秦统一后,小篆成了国书,别体逐渐被淘汰,识字也变得简易。秦始皇为了统一文字,令人作了《仓颉篇》《爰历篇》《博学篇》三部字书,到汉代有《仓颉篇》和《急就篇》两部通俗的字书流传。东汉时期,许慎作了一部划时代的字书《说文解字》,将经典字书和别的字书里的字都搜罗在内,既是中国文字学的古典,又是一切古典的工具或门径。造字和用字有六个条例,即“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借。《周易》第二《周易》是卜筮官将卦、爻辞按照卦、爻的顺序编辑而成。战国末期,道家、阴阳家的学说盛行,儒家受其影响,给《周易》的卦、爻辞作了新解释,借卦、爻辞发扬儒家哲学,这种新解释留存下来的便是《易传》,此外还有《文言》《系辞》两传。到了汉代,又新发现了《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后称这三种传为《逸易》。汉代《周易》上升为儒家“六经”之首。《尚书》第三《尚书》是中国最古的记言的历史,记事文的发展在其之后。商代甲骨卜辞大部分是些问句,记事的话不多见。两周金文也多以记言为主。直到战国时代,记事文才有了长足的进展。《尚书》包括虞、夏、商、周四代,大部分是号令,即向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。也有记事的,大都是战国末年人的制作。《诗经》第四诗的源头是歌谣。歌谣可分为徒歌和乐歌,徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,这便是最初的诗了。“诗言志”是一句古话,“诗”由“言”与“志”两字合成,“志”总是关联着政治或教化的。春秋时期,孔子采取断章取义的办法,用诗来讨论做学问和做人的道理。孔子以后,《诗三百》成为儒家“六经”之一,《庄子》和《荀子》里都说到“诗言志”,这里的“志”便指教化。三《礼》第五儒家所称道的“礼”,包括政治制度、宗教仪式、社会风俗习惯等方面。由于社会情形和人的生活发生改变,未随之变化的礼,就留下了许许多多遗形物;不近人情的伪礼,只会束缚人。《老子》里所攻击的礼便是伪礼。一直以来,礼乐并称,但乐实际上是礼的一部分,乐声的绵延和融和也象征着天地万物的“流而不息,合同而化”,这便是乐本。《春秋》三传第六(《国语》附)“春秋...