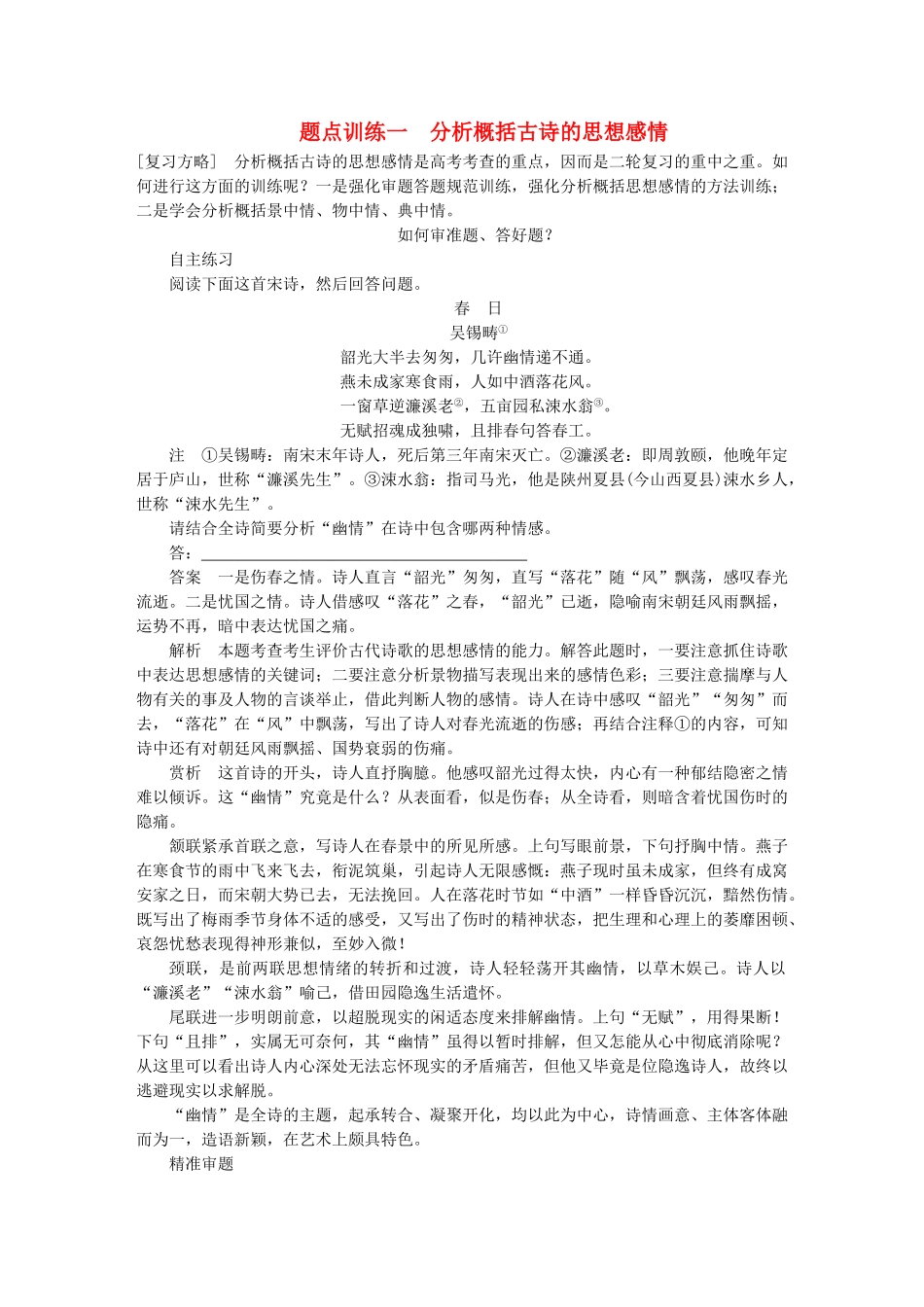

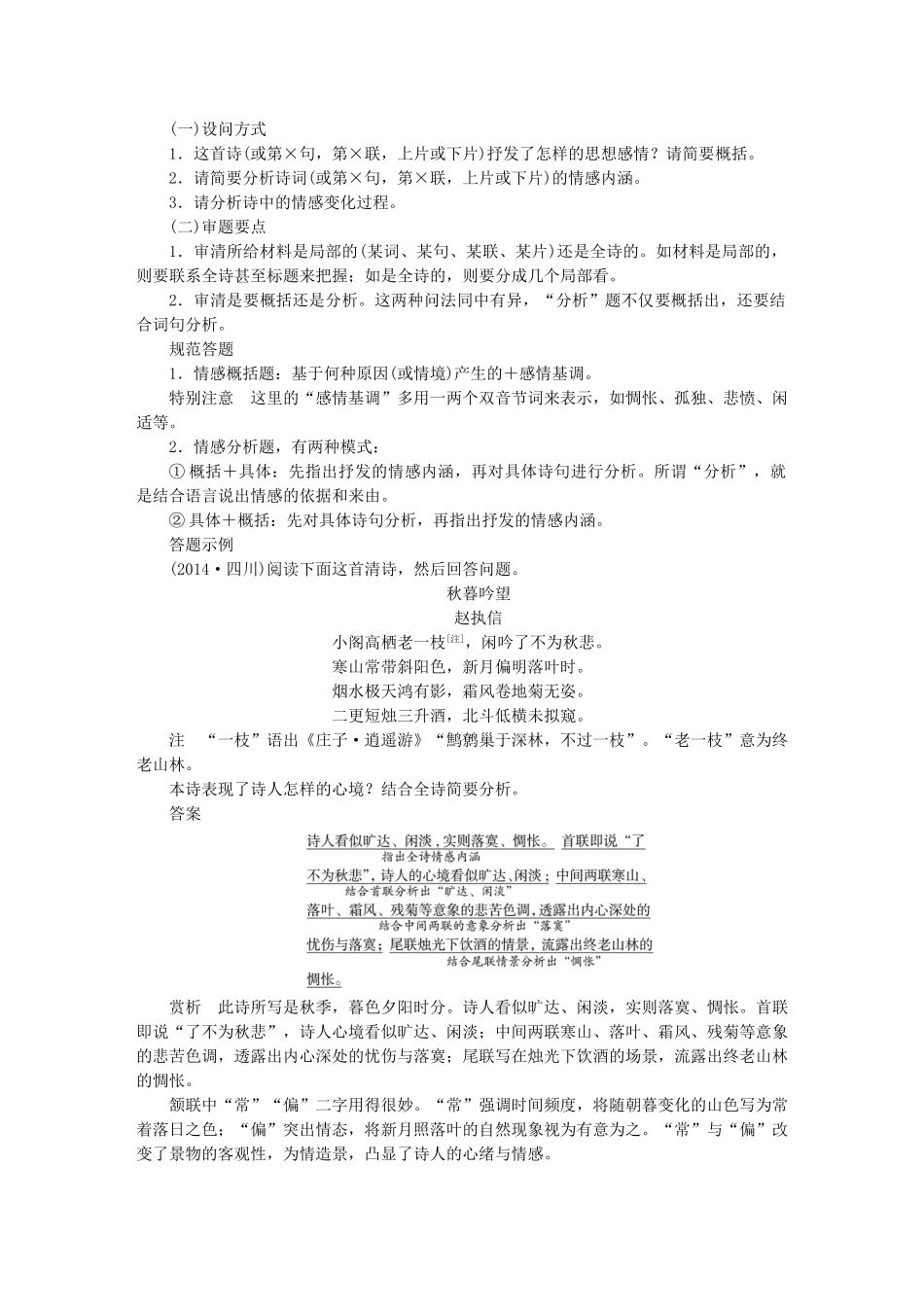

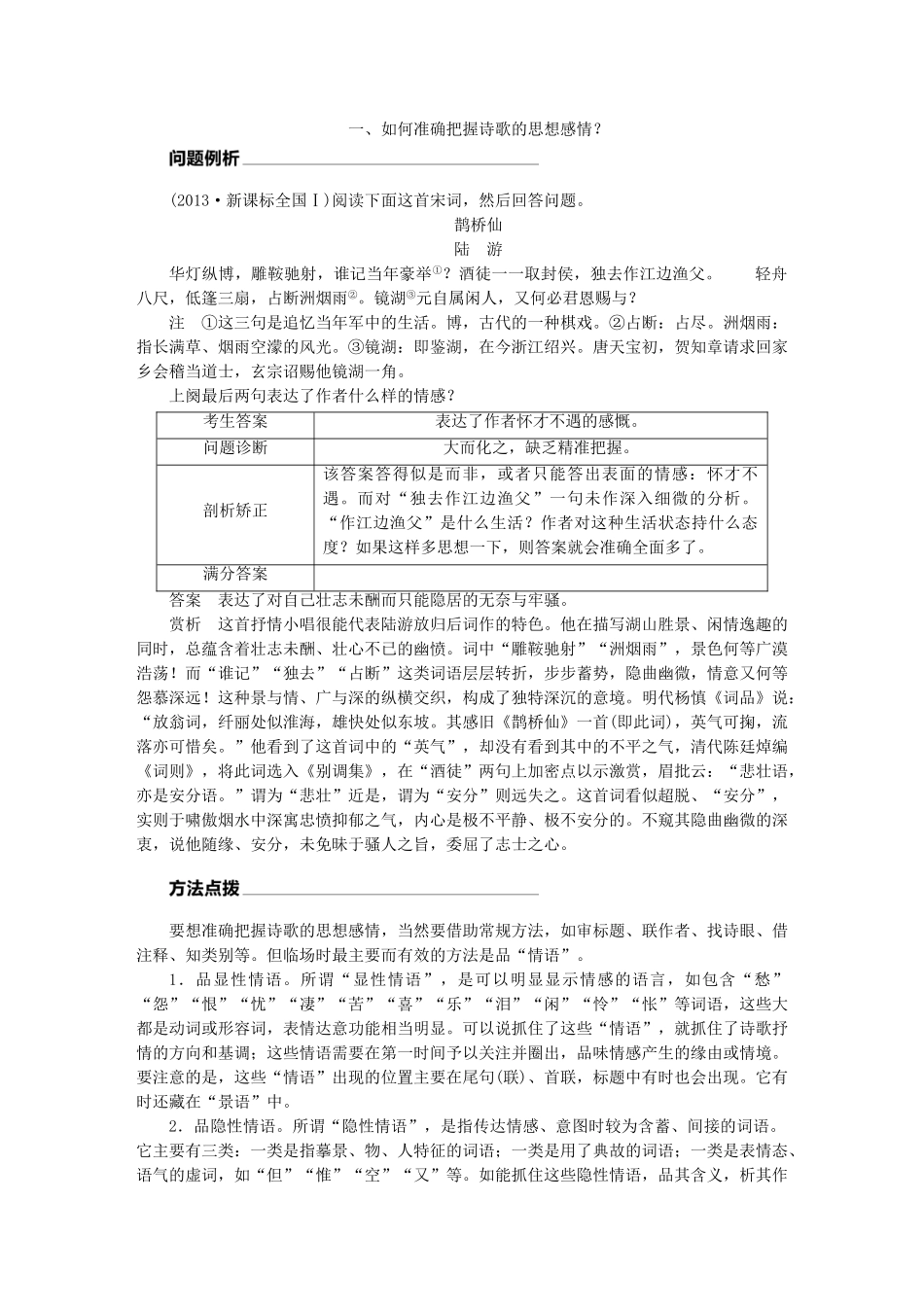

题点训练一分析概括古诗的思想感情[复习方略]分析概括古诗的思想感情是高考考查的重点,因而是二轮复习的重中之重。如何进行这方面的训练呢?一是强化审题答题规范训练,强化分析概括思想感情的方法训练;二是学会分析概括景中情、物中情、典中情。如何审准题、答好题?自主练习阅读下面这首宋诗,然后回答问题。春日吴锡畴①韶光大半去匆匆,几许幽情递不通。燕未成家寒食雨,人如中酒落花风。一窗草逆濂溪老②,五亩园私涑水翁③。无赋招魂成独啸,且排春句答春工。注①吴锡畴:南宋末年诗人,死后第三年南宋灭亡。②濂溪老:即周敦颐,他晚年定居于庐山,世称“濂溪先生”。③涑水翁:指司马光,他是陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,世称“涑水先生”。请结合全诗简要分析“幽情”在诗中包含哪两种情感。答:答案一是伤春之情。诗人直言“韶光”匆匆,直写“落花”随“风”飘荡,感叹春光流逝。二是忧国之情。诗人借感叹“落花”之春,“韶光”已逝,隐喻南宋朝廷风雨飘摇,运势不再,暗中表达忧国之痛。解析本题考查考生评价古代诗歌的思想感情的能力。解答此题时,一要注意抓住诗歌中表达思想感情的关键词;二要注意分析景物描写表现出来的感情色彩;三要注意揣摩与人物有关的事及人物的言谈举止,借此判断人物的感情。诗人在诗中感叹“韶光”“匆匆”而去,“落花”在“风”中飘荡,写出了诗人对春光流逝的伤感;再结合注释①的内容,可知诗中还有对朝廷风雨飘摇、国势衰弱的伤痛。赏析这首诗的开头,诗人直抒胸臆。他感叹韶光过得太快,内心有一种郁结隐密之情难以倾诉。这“幽情”究竟是什么?从表面看,似是伤春;从全诗看,则暗含着忧国伤时的隐痛。颔联紧承首联之意,写诗人在春景中的所见所感。上句写眼前景,下句抒胸中情。燕子在寒食节的雨中飞来飞去,衔泥筑巢,引起诗人无限感慨:燕子现时虽未成家,但终有成窝安家之日,而宋朝大势已去,无法挽回。人在落花时节如“中酒”一样昏昏沉沉,黯然伤情。既写出了梅雨季节身体不适的感受,又写出了伤时的精神状态,把生理和心理上的萎靡困顿、哀怨忧愁表现得神形兼似,至妙入微!颈联,是前两联思想情绪的转折和过渡,诗人轻轻荡开其幽情,以草木娱己。诗人以“濂溪老”“涑水翁”喻己,借田园隐逸生活遣怀。尾联进一步明朗前意,以超脱现实的闲适态度来排解幽情。上句“无赋”,用得果断!下句“且排”,实属无可奈何,其“幽情”虽得以暂时排解,但又怎能从心中彻底消除呢?从这里可以看出诗人内心深处无法忘怀现实的矛盾痛苦,但他又毕竟是位隐逸诗人,故终以逃避现实以求解脱。“幽情”是全诗的主题,起承转合、凝聚开化,均以此为中心,诗情画意、主体客体融而为一,造语新颖,在艺术上颇具特色。精准审题(一)设问方式1.这首诗(或第×句,第×联,上片或下片)抒发了怎样的思想感情?请简要概括。2.请简要分析诗词(或第×句,第×联,上片或下片)的情感内涵。3.请分析诗中的情感变化过程。(二)审题要点1.审清所给材料是局部的(某词、某句、某联、某片)还是全诗的。如材料是局部的,则要联系全诗甚至标题来把握;如是全诗的,则要分成几个局部看。2.审清是要概括还是分析。这两种问法同中有异,“分析”题不仅要概括出,还要结合词句分析。规范答题1.情感概括题:基于何种原因(或情境)产生的+感情基调。特别注意这里的“感情基调”多用一两个双音节词来表示,如惆怅、孤独、悲愤、闲适等。2.情感分析题,有两种模式:①概括+具体:先指出抒发的情感内涵,再对具体诗句进行分析。所谓“分析”,就是结合语言说出情感的依据和来由。②具体+概括:先对具体诗句分析,再指出抒发的情感内涵。答题示例(2014·四川)阅读下面这首清诗,然后回答问题。秋暮吟望赵执信小阁高栖老一枝[注],闲吟了不为秋悲。寒山常带斜阳色,新月偏明落叶时。烟水极天鸿有影,霜风卷地菊无姿。二更短烛三升酒,北斗低横未拟窥。注“一枝”语出《庄子·逍遥游》“鹪鹩巢于深林,不过一枝”。“老一枝”意为终老山林。本诗表现了诗人怎样的心境?结合全诗简要分析。答案赏析此诗所写是秋季,暮色夕阳时分。诗人看似旷达、闲淡,实则落寞...