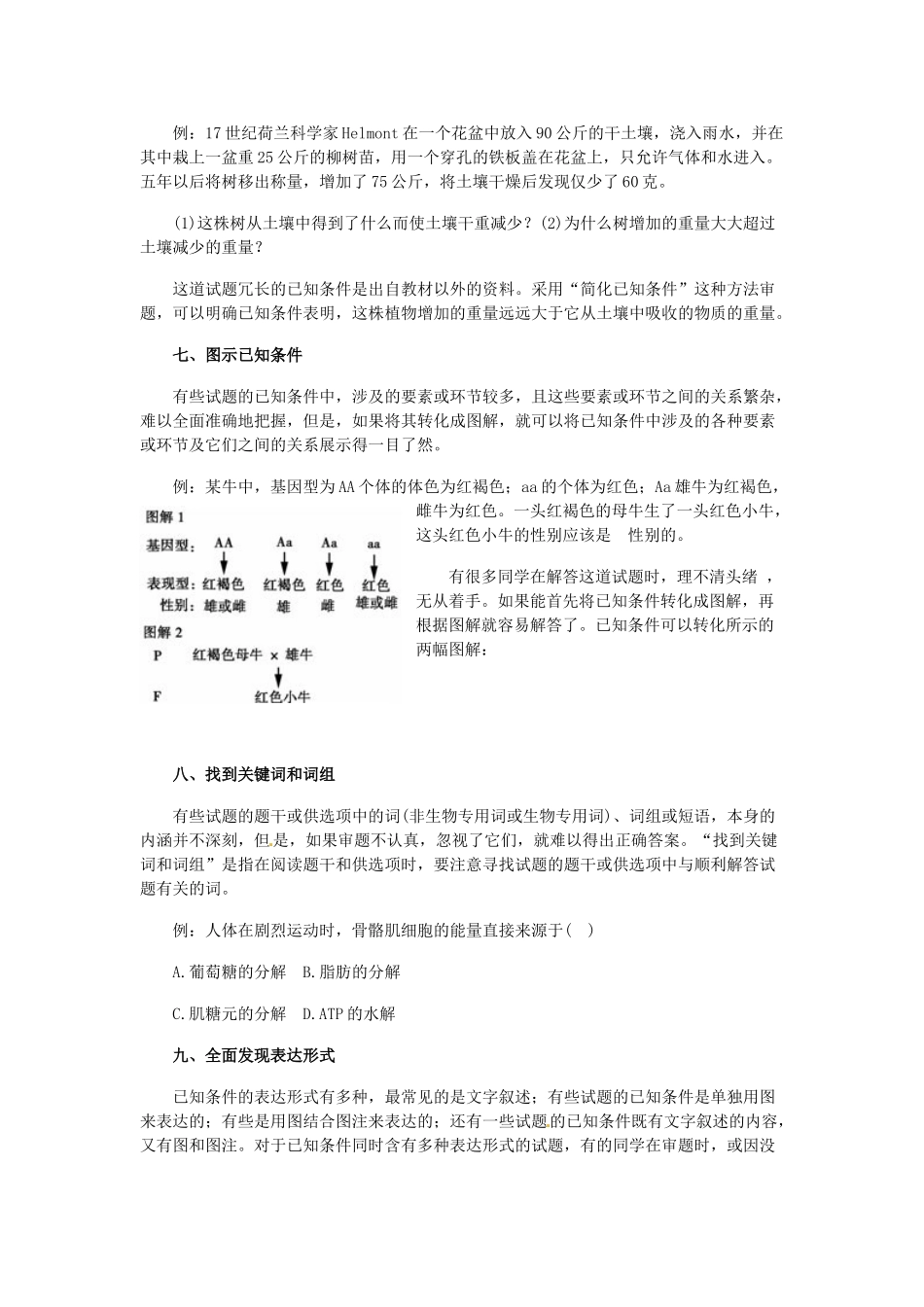

高考生物应试答题技巧现行的高考模式中,不论是广东、江苏的单科生物,还是各地的理综生物中,考查的深度与广度都有所拓展,题目更加灵活,特别是理综生物,总分 72 分,而题目只有 7 题,提高答题的准确率显得尤为重要。解答好生物试题,只是记住或理解了教材中的知识点是远远不够的。这些试题中存在着障碍,障碍将会随着解题步骤的展开呈现出来。试题中有障碍,就应该有相应的排障方法,即解题方法。因此,要解答好生物试题,提高表达的准确率,就要熟悉一般的解题程序,学会一般的解题方法。 一、避免思维定式 有些试题的已知条件是命题者对教材中的有关知识、学生平时做过的试题、接触过的某些提法稍作变动后给出的,目的在于检验学生是否具有善于发现问题的能力。对于这类试题,如果在审题时粗心大意、凭经验办事,势必犯思维定式的错误。 例:在蕃茄中,紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状,控制这两对相对性状的等位基因,位于两对同源染色体上。现将紫茎马铃薯叶和绿茎缺刻叶植株杂交,F1 都表现为紫茎缺刻叶,在 F2 的重组性状中,能稳定遗传的个体占的比例为( ) A.1/8 B. 1/3 C.1/5 D. 1/16 有很多同学误选了 B。出现这种错误的原因是审题时的思维定式,即原封不动地套用了高中生物教材中,亲代用黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交这一典型的遗传实验的内容,而确定出的答案。如果在审题时能认真一些,不凭经验办事,就可以弄清题干中列出的“F2 的重组性状”(相对于亲代的紫茎马铃薯叶、绿茎缺刻叶)应该是紫茎缺刻叶、绿茎马铃薯叶这两种重组表现型。答案为:C。 二、避免概念混淆 有些试题的题干或供选项中由于设置了容易混淆的概念作为障碍,如果没有试题中会存在易混淆概念的意识,或者审题不仔细,就会导致无法选出正确答案。要避免概念混淆,一是要建立试题中可能存在易混淆概念的意识,二是审题时要仔细,注意发现易混淆的概念。 例:人的一个受精卵中的 DNA 分子数为( ) A.23 个 B.23~26 个 C.大于 46 个 D.46 个 有很多同学错选了 D,出现这种错误的原因是将 DNA 等同于染色体。实际上,除了染色体上含有 DNA 以外,线粒体中也有。答案为:C。 三、排除迷惑条件 有的试题中列出的条件不采用还好,用了反而容易误入歧途,得出错误的答案。这类条件就叫做迷惑条件。“排除迷惑条件”是指在审题时,认真仔细地将题干中的迷惑条件找到,并予以舍弃的一种方法。 ...