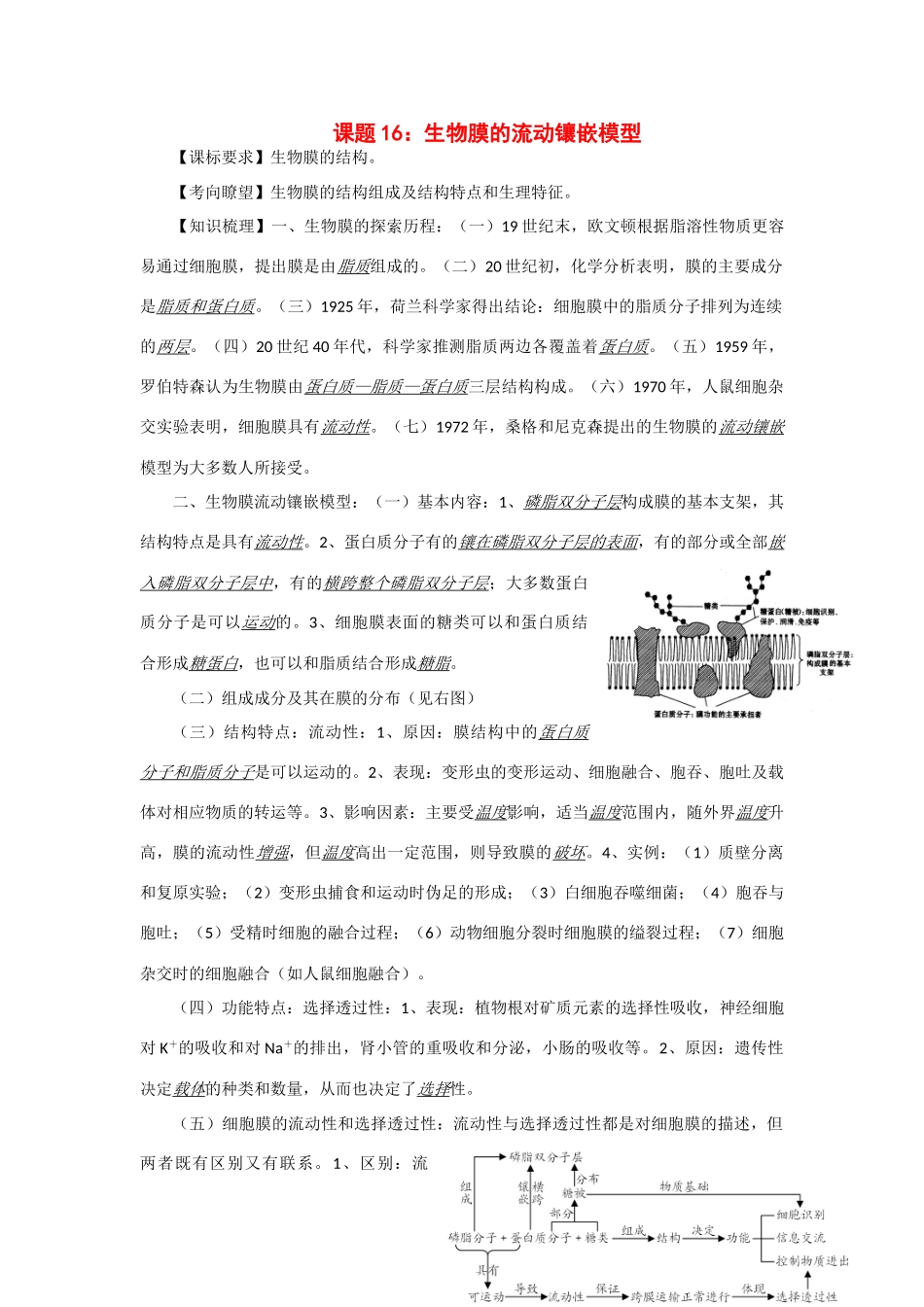

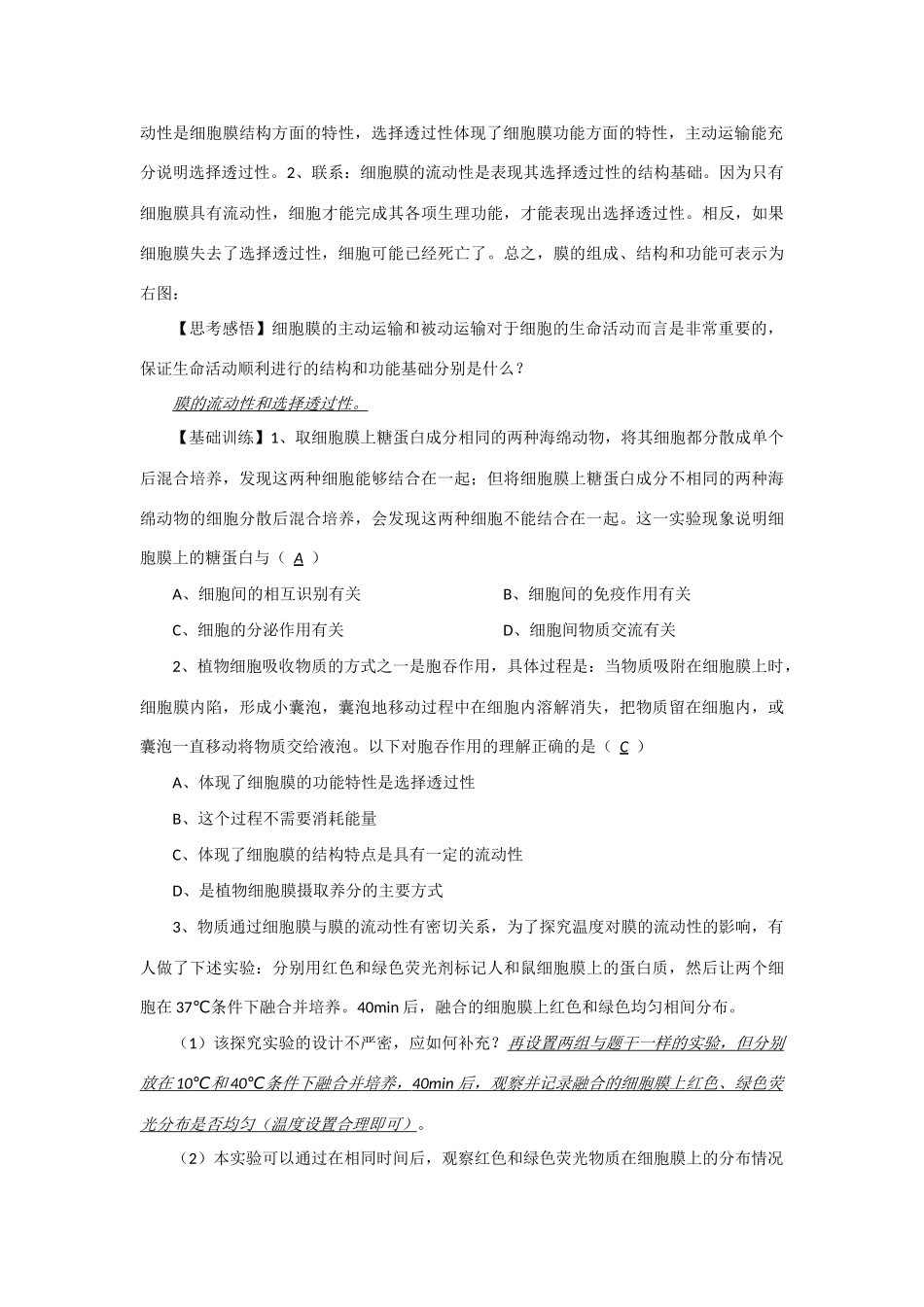

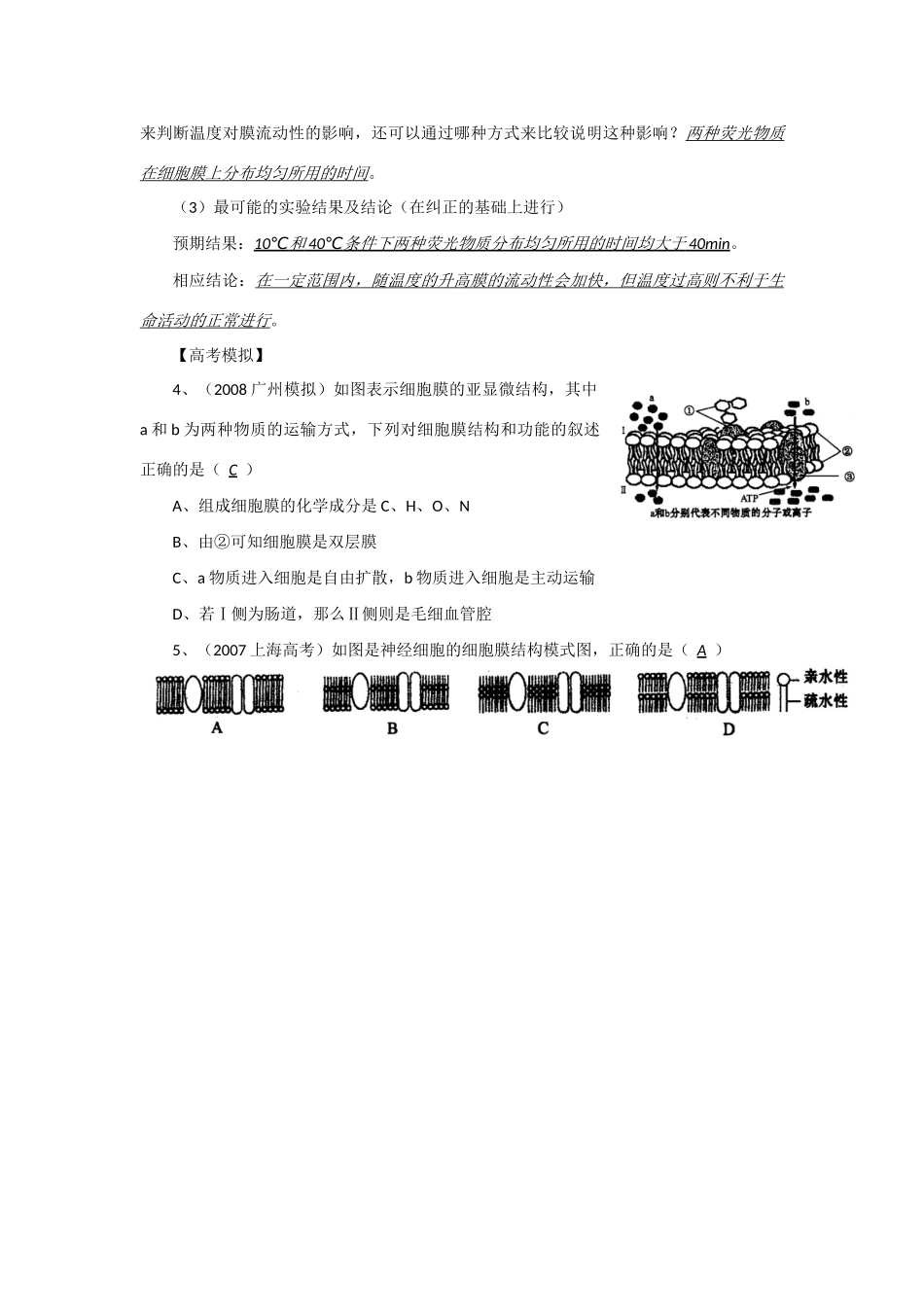

课题 16:生物膜的流动镶嵌模型【课标要求】生物膜的结构。【考向瞭望】生物膜的结构组成及结构特点和生理特征。【知识梳理】一、生物膜的探索历程:(一)19 世纪末,欧文顿根据脂溶性物质更容易通过细胞膜,提出膜是由脂质组成的。(二)20 世纪初,化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质。(三)1925 年,荷兰科学家得出结论:细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层。(四)20 世纪 40 年代,科学家推测脂质两边各覆盖着蛋白质。(五)1959 年,罗伯特森认为生物膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成。(六)1970 年,人鼠细胞杂交实验表明,细胞膜具有流动性。(七)1972 年,桑格和尼克森提出的生物膜的流动镶嵌模型为大多数人所接受。二、生物膜流动镶嵌模型:(一)基本内容:1、磷脂双分子层构成膜的基本支架,其结构特点是具有流动性。2、蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层的表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层;大多数蛋白质分子是可以运动的。3、细胞膜表面的糖类可以和蛋白质结合形成糖蛋白,也可以和脂质结合形成糖脂。(二)组成成分及其在膜的分布(见右图)(三)结构特点:流动性:1、原因:膜结构中的蛋白质分子和脂质分子是可以运动的。2、表现:变形虫的变形运动、细胞融合、胞吞、胞吐及载体对相应物质的转运等。3、影响因素:主要受温度影响,适当温度范围内,随外界温度升高,膜的流动性增强,但温度高出一定范围,则导致膜的破坏。4、实例:(1)质壁分离和复原实验;(2)变形虫捕食和运动时伪足的形成;(3)白细胞吞噬细菌;(4)胞吞与胞吐;(5)受精时细胞的融合过程;(6)动物细胞分裂时细胞膜的缢裂过程;(7)细胞杂交时的细胞融合(如人鼠细胞融合)。(四)功能特点:选择透过性:1、表现:植物根对矿质元素的选择性吸收,神经细胞对 K+的吸收和对 Na+的排出,肾小管的重吸收和分泌,小肠的吸收等。2、原因:遗传性决定载体的种类和数量,从而也决定了选择性。(五)细胞膜的流动性和选择透过性:流动性与选择透过性都是对细胞膜的描述,但两者既有区别又有联系。1、区别:流动性是细胞膜结构方面的特性,选择透过性体现了细胞膜功能方面的特性,主动运输能充分说明选择透过性。2、联系:细胞膜的流动性是表现其选择透过性的结构基础。因为只有细胞膜具有流动性,细胞才能完成其各项生理功能,才能表现出选择透过性。相反,如果细胞膜失去了选择透过性,细胞可...