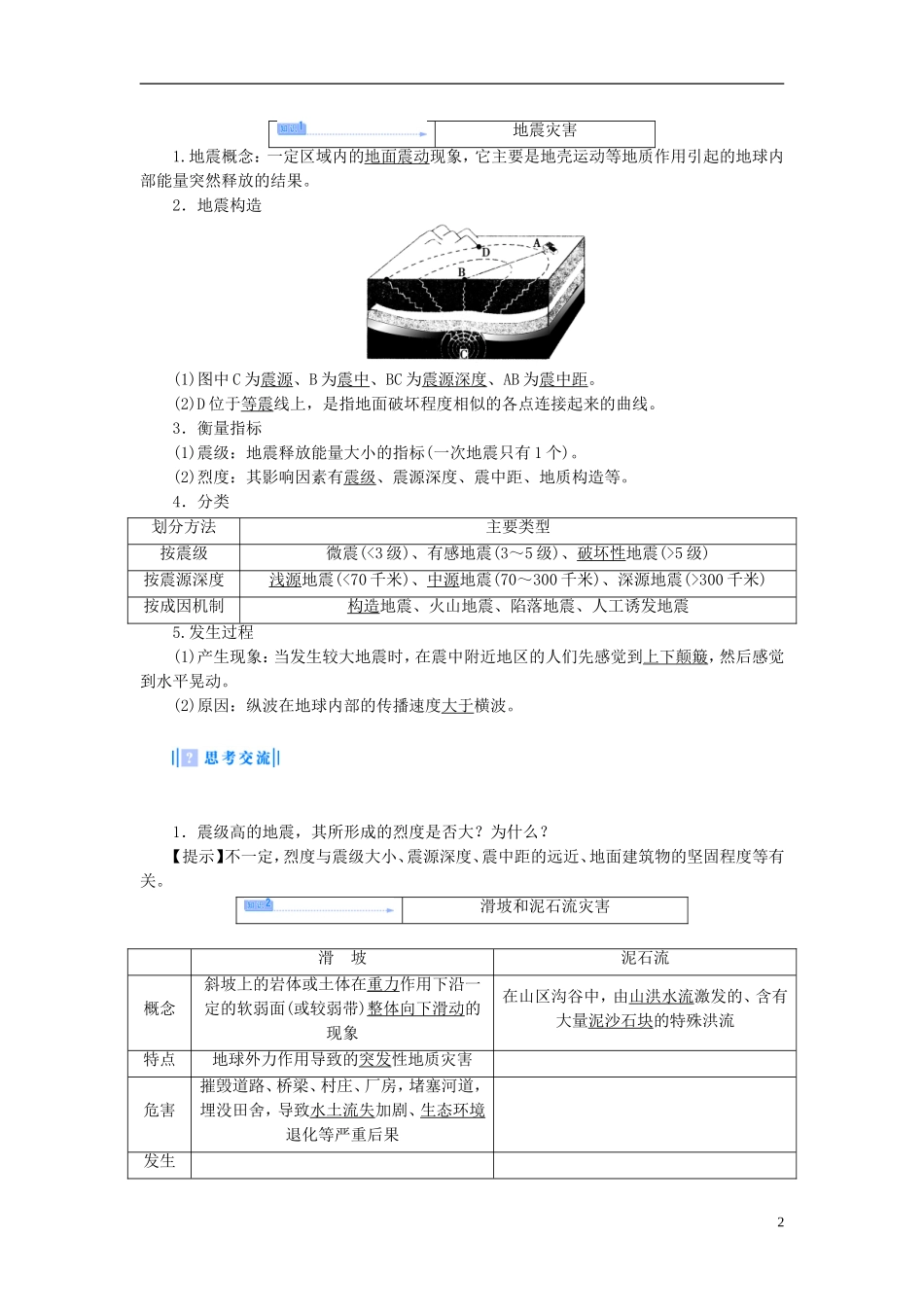

第一节地质灾害●课标要求简述地震、泥石流、滑坡等地质地貌灾害的产生机制与发生过程。●课标解读结合最新的典型的地质灾害事件来理解地震、泥石流、滑坡灾害的形成机制和发生过程。●新课导入建议2012 年 11 月 22 日韩国《先驱经济》报道,目前由日本东北大学研究小组在日本地震预知委员会上发表报告,认为日本或将发生强度超过去年的东日本大地震 30 倍的 10 级地震,导入新课——地质灾害。●教学流程设计⇒⇒⇒⇓⇐⇐⇐⇓课 标 解 读重 点 难 点1.了解地震、滑坡和泥石流灾害及其相关概念。2.理解地震、泥石流、滑坡灾害的形成机制和发生过程。3.通过学习,培养学生防灾减灾意识。地质灾害的产生机制与发生过程。(重难点)1地震灾害1.地震概念:一定区域内的地面震动现象,它主要是地壳运动等地质作用引起的地球内部能量突然释放的结果。2.地震构造(1)图中 C 为震源、B 为震中、BC 为震源深度、AB 为震中距。(2)D 位于等震线上,是指地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线。3.衡量指标(1)震级:地震释放能量大小的指标(一次地震只有 1 个)。(2)烈度:其影响因素有震级、震源深度、震中距、地质构造等。4.分类划分方法主要类型按震级微震(<3 级)、有感地震(3~5 级)、破坏性地震(>5 级)按震源深度浅源地震(<70 千米)、中源地震(70~300 千米)、深源地震(>300 千米)按成因机制构造地震、火山地震、陷落地震、人工诱发地震5.发生过程(1)产生现象:当发生较大地震时,在震中附近地区的人们先感觉到上下颠簸,然后感觉到水平晃动。(2)原因:纵波在地球内部的传播速度大于横波。1.震级高的地震,其所形成的烈度是否大?为什么?【提示】不一定,烈度与震级大小、震源深度、震中距的远近、地面建筑物的坚固程度等有关。滑坡和泥石流灾害滑 坡泥石流概念斜坡上的岩体或土体在重力作用下沿一定的软弱面(或较弱带)整体向下滑动的现象在山区沟谷中,由山洪水流激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流特点地球外力作用导致的突发性地质灾害危害摧毁道路、桥梁、村庄、厂房,堵塞河道,埋没田舍,导致水土流失加剧、生态环境退化等严重后果发生2机制不稳定的山坡形态;较弱面的存在;破坏平衡的触发作用触发因素和主要动力条件:充足的水;基础条件:足够的堆积物、足够的地表和沟谷坡度发生过程分为蠕动变形→急剧滑动→渐趋稳定三个阶段2.我国滑坡、泥石流多发的原因是什么?【提示】 ①我国山区面积占国土总面积的 2/...