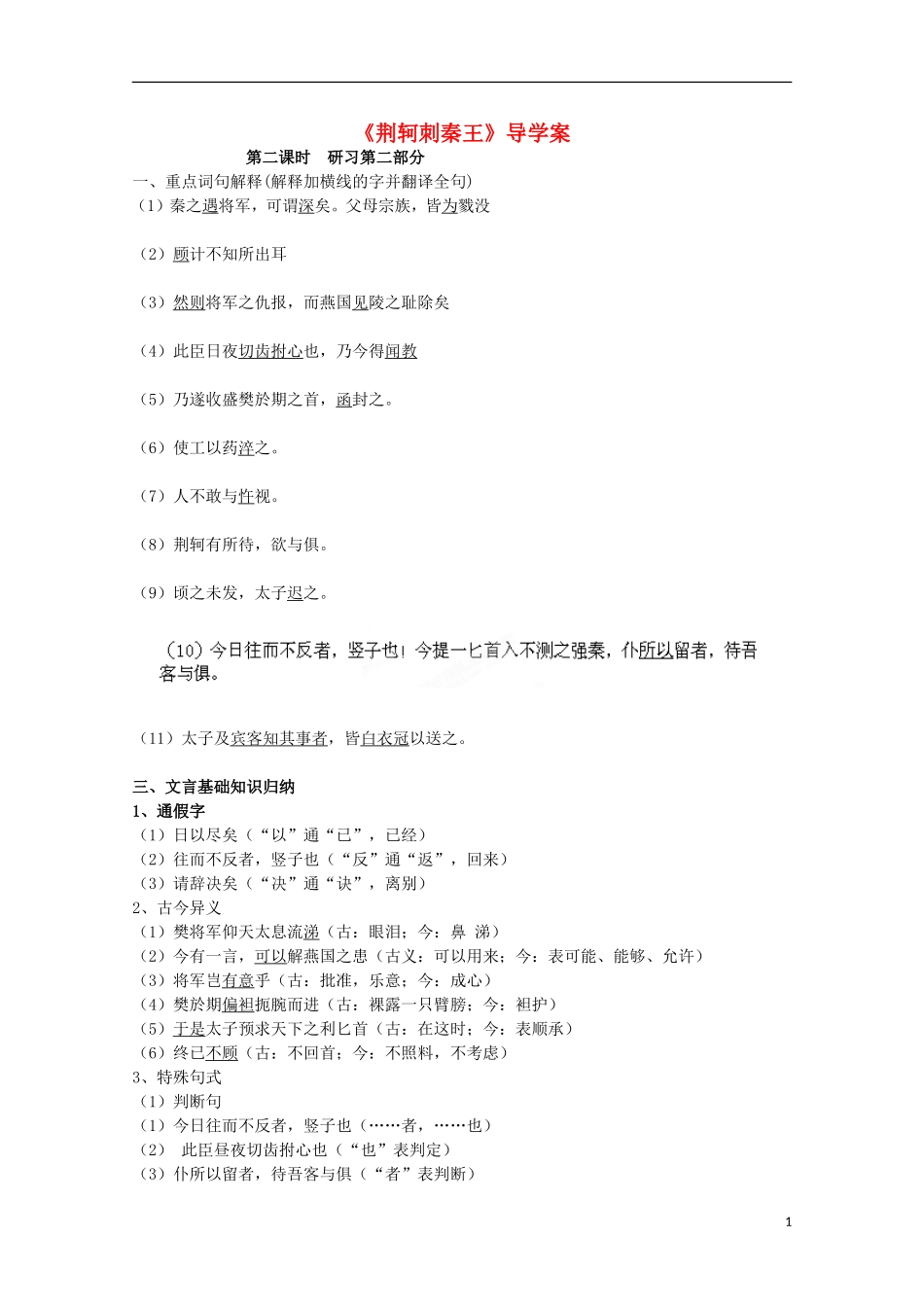

《荆轲刺秦王》导学案第二课时 研习第二部分一、重点词句解释(解释加横线的字并翻译全句)(1)秦之遇将军,可谓深矣。父母宗族,皆为戮没 (2)顾计不知所出耳 (3)然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣 (4)此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教 (5)乃遂收盛樊於期之首,函封之。 (6)使工以药淬之。 (7)人不敢与忤视。 (8)荆轲有所待,欲与俱。 (9)顷之未发,太子迟之。 (11)太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。 三、文言基础知识归纳1、通假字(1)日以尽矣(“以”通“已”,已经)(2)往而不反者,竖子也(“反”通“返”,回来)(3)请辞决矣(“决”通“诀”,离别)2、古今异义(1)樊将军仰天太息流涕(古:眼泪;今:鼻 涕)(2)今有一言,可以解燕国之患(古义:可以用来;今:表可能、能够、允许) (3)将军岂有意乎(古:批准,乐意;今:成心) (4)樊於期偏袒扼腕而进(古:裸露一只臂膀;今:袒护) (5)于是太子预求天下之利匕首(古:在这时;今:表顺承) (6)终已不顾(古:不回首;今:不照料,不考虑)3、特殊句式 (1)判断句(1)今日往而不反者,竖子也(……者,……也) (2) 此臣昼夜切齿拊心也(“也”表判定) (3)仆所以留者,待吾客与俱(“者”表判断) 1(2)倒装句a、 状语后置(1)常痛于骨髓(应“于骨髓常痛”) b、定语后置(1)秦王购之金千斤,邑万家(应“千斤金”和“万家邑”) (2)太子及宾客知其事者(应“知其事” 宾客)c、宾语前置 而报将军之仇者,何如(应“如何”)(3)被动句 (1)而燕国见陵之耻除矣(“见”表被动) (2)父母宗族,皆为戮没(“为”表被动)三、内容分析1、荆轲私见樊於期,为什么能使樊於期慷慨献身?明确:荆轲三问樊於期,首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。2、太子丹求“天下之利匕首”并“以药淬之”、“令秦武阳为副”为何略写?明确:不是主要情节,因而只作必要的交代。详略得当,剪裁合理。3、指名朗读 9、10 自然段。(1)太子及宾客为什么“皆白衣冠以送之”?明确:荆轲永诀...