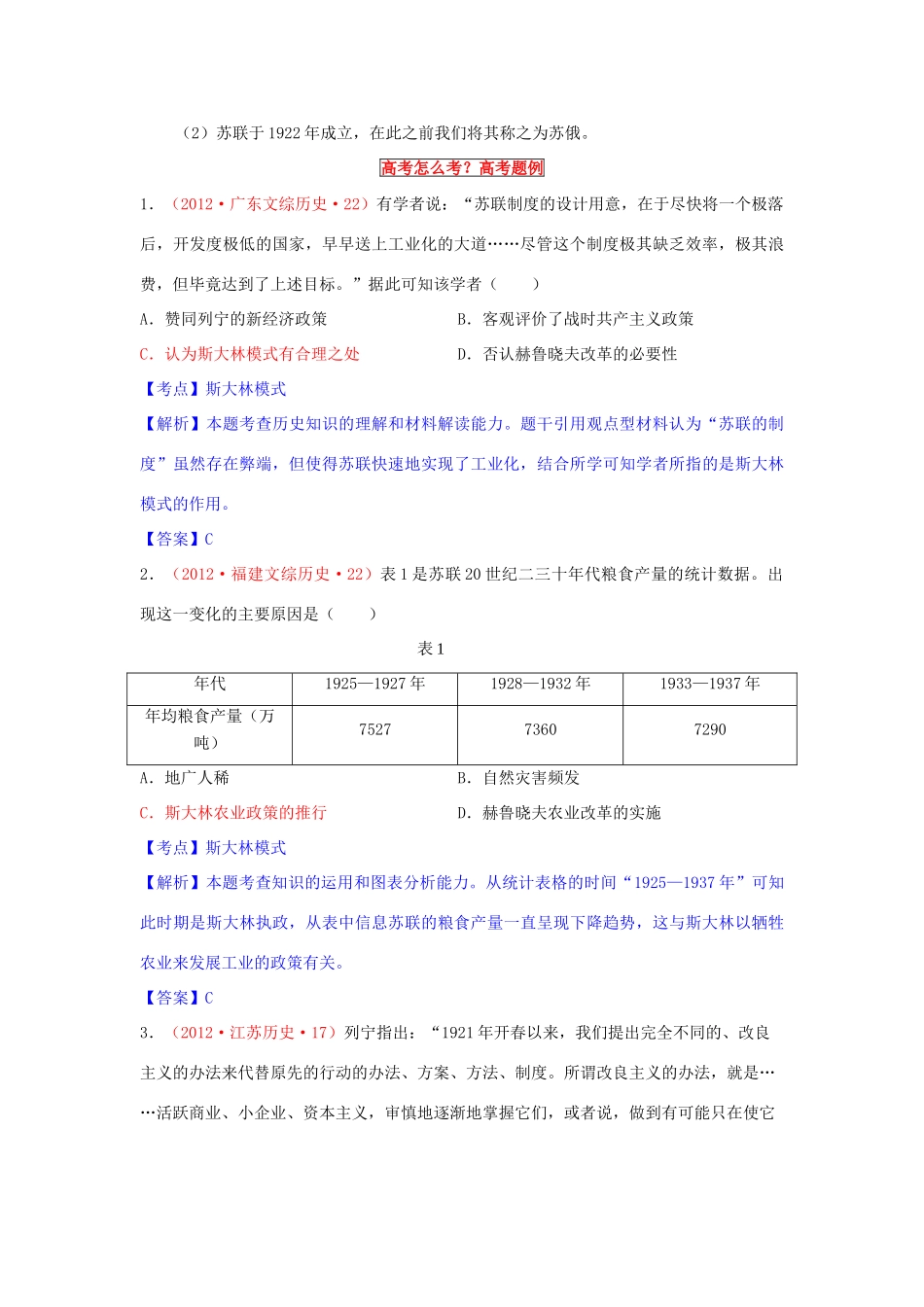

山东省聊城市堂邑中学 2013 届高考历史一轮复习学案人教版必修二第七单元 苏联的社会主义建设第 20 课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”一、战时共产主义政策1、背景:(1)国内:反革命势力猖獗,企图将新政权扼杀在摇篮里。(2)国际:帝国主义集团企图颠覆新生的苏维埃政权(3)经济上:粮食严重缺乏,经济极端困难。2、目的:集中全国的物力、财力,支持红军,战胜敌人3、内容 :①农业:实行余粮收集制② 工业:全面推行工业国有化③贸易:取消自由贸易④ 分配: 实行普遍义务劳动制和实物配给制4、评价:历史作用:特殊条件下和特殊历史时期,最大限度地集中了全国人力物力、财力战胜敌人巩固了苏维埃政权局限性:损害农民利益;违背经济发展规律,不是向社会主义过度的正确途径5、后果:引发了严重的经济与政治危机,且导致了海军基地兵变。二、新经济政策1、背景:根本原因——战时共产主义政策引发严重经济和政治危机, 直接原因:1921 年海军基地兵变。2、标志:《关于以实物税代替余粮收集制》3、内容:① 农业:粮食税代替余粮收集制——减轻了农民负担,缓解了政府和农民之间的矛盾② 工业:解除中小企业国有化——提高了劳动生产率,取得较好的经济效益③ 贸易:恢复自由贸易————有利于市场经济的发展④ 分配::废除实物配给制,实行按劳分配制————提高了工人工作的积极性4、实质——利用市场和商品货币的关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。5、新经济政策 “新”含义:(1)在管理方法和手段上:利用商品和货币关系进行社会主义建设;(2)在经济体制上:在公有制的前提下允许多种所有制形式并存。6、作用:(1)积极:促进了经济的迅速恢复发展,稳定形势渡过危机,巩固政权;探索了一条在小农国家建设社会主义的正确途径和方法,为向社会主义过渡创造条件;丰富和发展了马克思主义学说(2)局限性:领导人对这种政策的必要性和长期性认识不足,以致后来过早地终止了新经济政策的执行。三、斯大林模式1、背景:外部受到资本主义国家的包围和战争的威胁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;还有斯大林个人的因素;根源于生产力的水平2、表现:(1)工业:优先发展重工业,农业、轻工业为重工业提供资金(2)农业:农业集体化(3)经济体制:单一公有制经济和计划经济3、特点:经济上高度集中,政治上高度集权,思想上高度集控;所有制—单一的公有制,取消一切非社会主义...