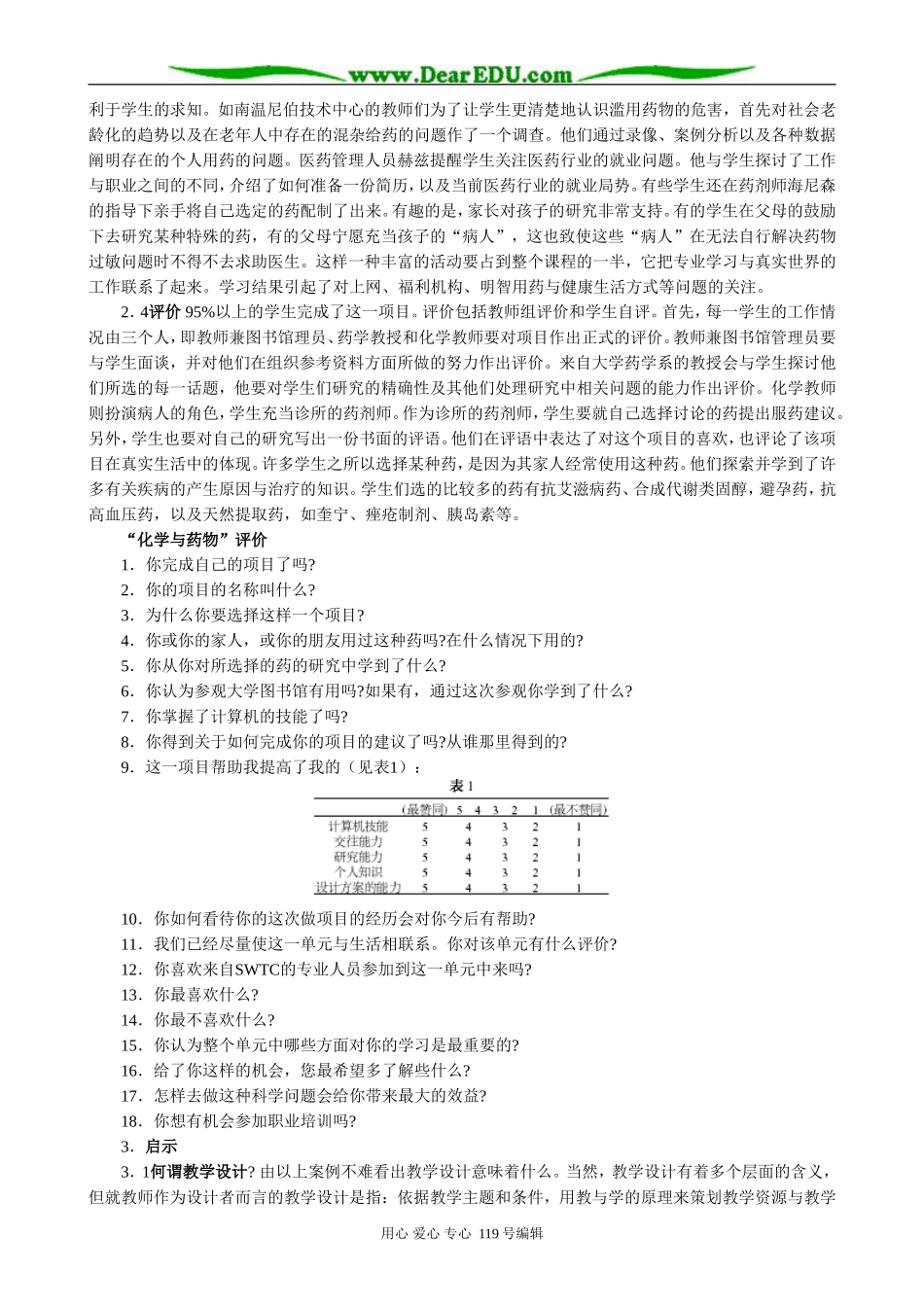

从“化学与药物”案例看研究性学习的设计http://www.DearEDU.com摘要 运用案例研究法,通过对“化学与药物”案例的设计方案与实施过程的介绍与分析,为我国“研究性学习”的教学设计提出了具体的启示和建议。关键词 研究性学习;教学设计;案例分析;资源型学习1.问题的缘起2000年1月教育部颁发的《全日制普通高级中学课程计划(实验稿)》首次将“研究性学习”作为“综合实践活动”的重要内容列入其中,2001年6月《基础教育课程改革纲要(试行)》颁布后,“研究性学习”作为必修课开始在全国正式启动。今天,“研究性学习”已成为我国教育理论与实践最受关注的话题之一。理论与实践并行,并不意味着始终二者同步。我们看到了理论界从未有过的繁荣景象,同时也听到了一线教师发自内心的声音。他们称赞今天的理论正在走向与实践的切合,但他们更希望能尽快缩短达到这一切合的进程。作者在考察了大量我国对“研究性学习”的理论研究与实践探索的基础上,欲提出一个一线师生最关注的问题,即如何设计研究性学习?显然,这是一个颇有争议的问题,不但理论界有强烈的争议,一线教师们的说法也各显不同。首先,持反对意见的理论研究者认为“设计”就是“定格”,就会限制研究;研究性学习是生成取向的,探究过程中问题的解决是不可预期的,是无法设计的。教师们则从理论者的研究结论中得到启示:“因为‘研究性学习是开放的,是以学生为中心的’,所以应让学生做主,自己选题,自己研究,教师不应多加干涉,也没必要作详细设计”。可以说,这种主张是占多数的,难怪,我们今天看到的“研究性学习”作为学校教育活动的组成部分其生命力正受到怀疑!因为,人们想到自学校诞生以来,似乎没有生存过无目的、无目标的教育活动。这也使我们联想到当今理论界的百花齐放,竟使得教育实践者们无从选择。其实,任何理论都不可能是完美无缺的,都会“走形”。就连大教育家杜威早就料到后人会对其哲学解释的各种潜在的可能。那么,我们也就不可否认必然存在这样一种可能:教育者误认为某种被推崇的理论为某种活动提供了支撑。也许,目前盲目崇尚某种理论带来的最大危险之一就是教学设计领域的实践者被那极端的主张所说服,而去从自己的实践中抛弃一些最卓越、最有益的工具。比如,某些理论提议要淘汰对目标的陈述,于是我们看到了这样一些现象:不写或只写出描述相对浅显的学习的目标,而不去表达反应高级思维(如解决问题)学习的目标,因为这些目标表达起来需要设...