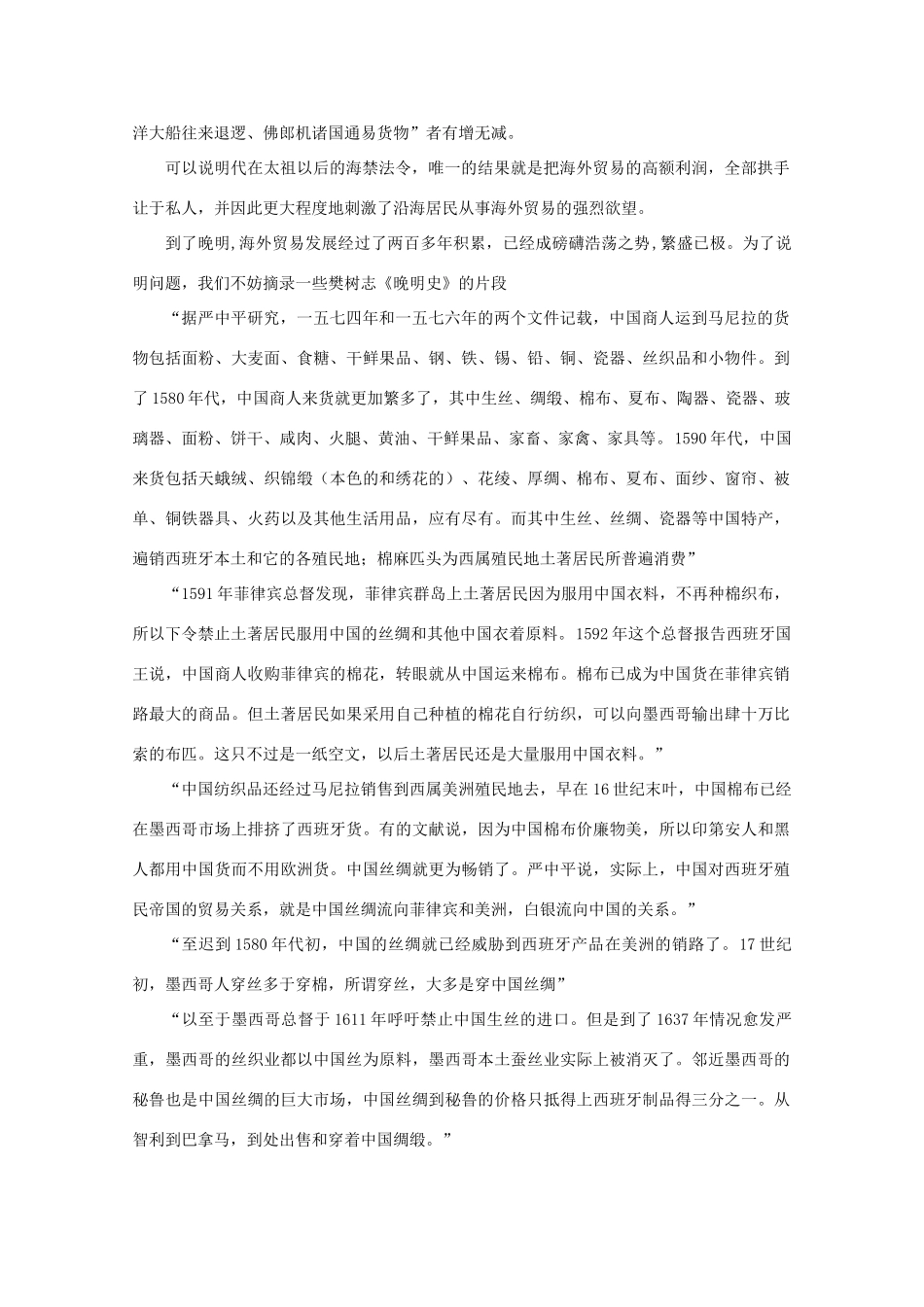

第六单元 明朝的兴亡与清前期的强盛第 27 课 明清对外贸易明代海外贸易晚明中国海外贸易路线图明代的海外贸易可以说从明代的早期就已经开始,并且规模相当巨大。有些人一直喜欢津津乐道的是明朝的海禁,但实际上所谓的海禁大部分时候不过是一纸空文,真正严格执行的时间少之又少。嘉靖时期,唐枢在《复胡梅林论处王直》中提到实际的情形“若其私相商贩,又自来不绝,守臣不敢问,戍哨不能阻,盖因浩荡之区,势难力抑。一向蒙蔽公法,相沿数十百年。然人情安于睹记之便,内外传袭,以为生理之常”也就是一百多年来,海禁几乎根本没有被实际执行过,官方一直是睁一只眼睛闭一只眼睛,“相沿数十百年。然人情安于睹记之便,内外传袭,以为生理之常”“天顺以后,市舶权重,市者私行,虽公法荡然,而海上偃然百年,此乃通商明验”再看别的明代人的话,进一步可以得到验证,王抒“国初立法,寸板片帆不许下海,百八十年以来,……每遇捕黄鱼之月,巨艘数千,俱属于犯禁,议者每欲绝之,而势有难行,情亦不忍也。与其绝之为难,孰若资之为用”从上面引用的记载可见从明代宣德年间,海禁的律令就已经根本得不到严格的执行,私人出海通商的记载的也不少。原因并不是什么吏治腐败,而是“盖因浩荡之区,势难力抑。”“而势有难行,情亦不忍也。”成化弘治之际,就有“豪门巨室,间有乘巨舰,贸易海外者”之举。到了正德年间,“豪民私造巨舶,扬帆外国交易射利”更多。嘉靖年间(1522~1566 年),“漳州月港家造过洋大船往来退逻、佛郎机诸国通易货物”者有增无减。可以说明代在太祖以后的海禁法令,唯一的结果就是把海外贸易的高额利润,全部拱手让于私人,并因此更大程度地刺激了沿海居民从事海外贸易的强烈欲望。到了晚明,海外贸易发展经过了两百多年积累,已经成磅礴浩荡之势,繁盛已极。为了说明问题,我们不妨摘录一些樊树志《晚明史》的片段“据严中平研究,一五七四年和一五七六年的两个文件记载,中国商人运到马尼拉的货物包括面粉、大麦面、食糖、干鲜果品、钢、铁、锡、铅、铜、瓷器、丝织品和小物件。到了 1580 年代,中国商人来货就更加繁多了,其中生丝、绸缎、棉布、夏布、陶器、瓷器、玻璃器、面粉、饼干、咸肉、火腿、黄油、干鲜果品、家畜、家禽、家具等。1590 年代,中国来货包括天蛾绒、织锦缎(本色的和绣花的)、花绫、厚绸、棉布、夏布、面纱、窗帘、被单、铜铁器具、火药以及其他生活用品,应有尽有。而其中生丝、丝绸、瓷器等...