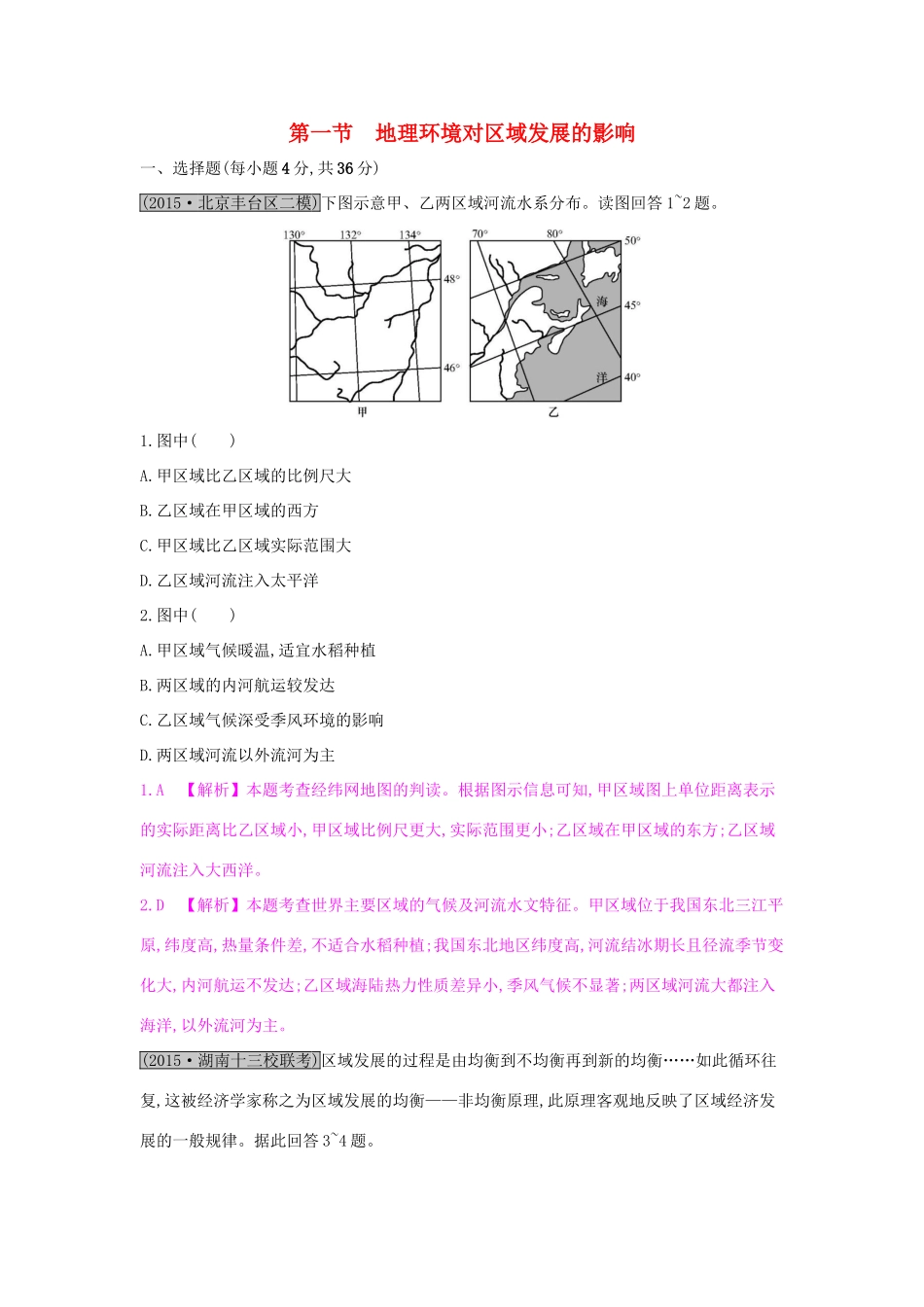

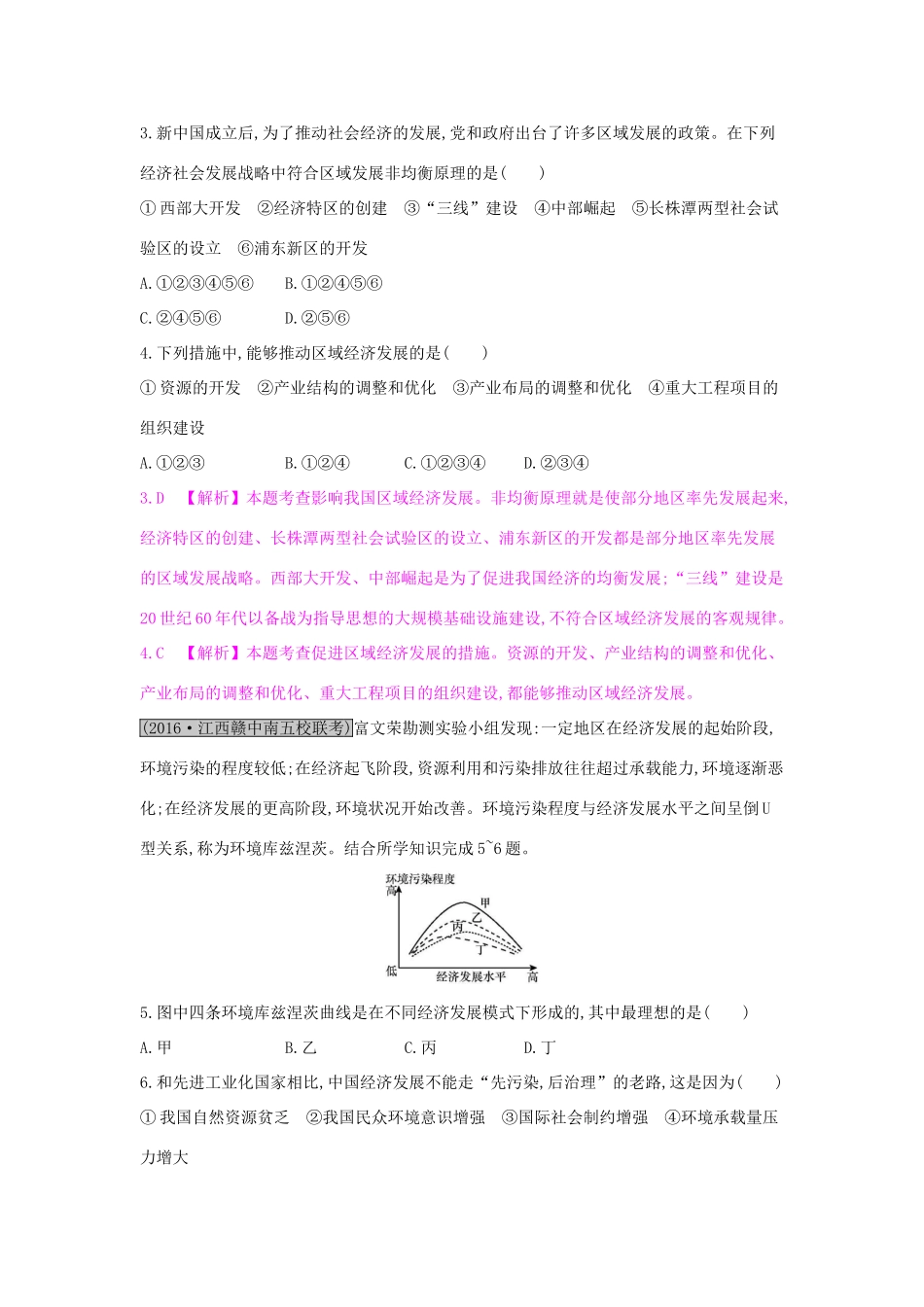

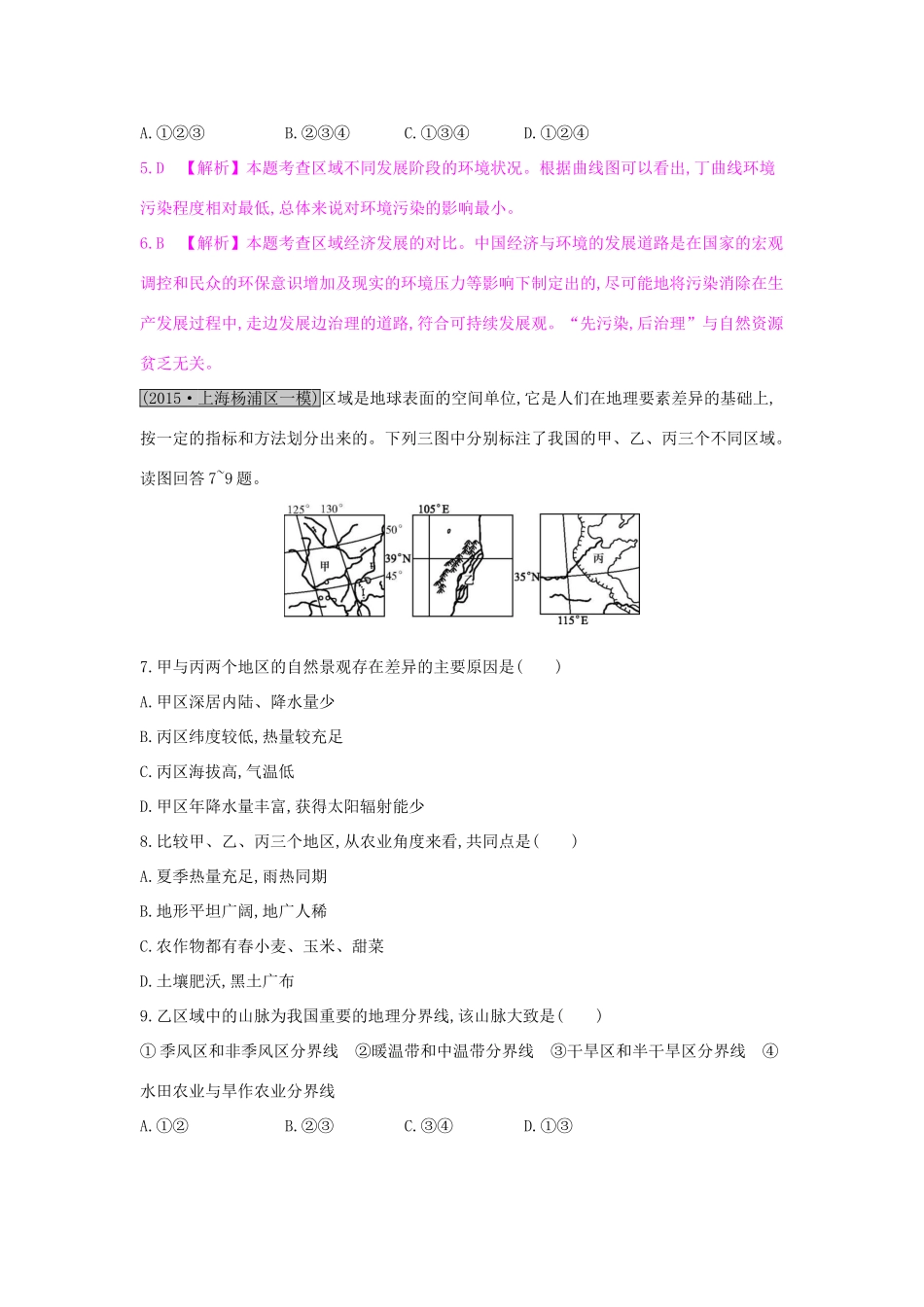

第一节地理环境对区域发展的影响一、选择题(每小题4分,共36分)(2015·北京丰台区二模)下图示意甲、乙两区域河流水系分布。读图回答1~2题。1.图中()A.甲区域比乙区域的比例尺大B.乙区域在甲区域的西方C.甲区域比乙区域实际范围大D.乙区域河流注入太平洋2.图中()A.甲区域气候暖温,适宜水稻种植B.两区域的内河航运较发达C.乙区域气候深受季风环境的影响D.两区域河流以外流河为主1.A【解析】本题考查经纬网地图的判读。根据图示信息可知,甲区域图上单位距离表示的实际距离比乙区域小,甲区域比例尺更大,实际范围更小;乙区域在甲区域的东方;乙区域河流注入大西洋。2.D【解析】本题考查世界主要区域的气候及河流水文特征。甲区域位于我国东北三江平原,纬度高,热量条件差,不适合水稻种植;我国东北地区纬度高,河流结冰期长且径流季节变化大,内河航运不发达;乙区域海陆热力性质差异小,季风气候不显著;两区域河流大都注入海洋,以外流河为主。(2015·湖南十三校联考)区域发展的过程是由均衡到不均衡再到新的均衡……如此循环往复,这被经济学家称之为区域发展的均衡——非均衡原理,此原理客观地反映了区域经济发展的一般规律。据此回答3~4题。3.新中国成立后,为了推动社会经济的发展,党和政府出台了许多区域发展的政策。在下列经济社会发展战略中符合区域发展非均衡原理的是()①西部大开发②经济特区的创建③“三线”建设④中部崛起⑤长株潭两型社会试验区的设立⑥浦东新区的开发A.①②③④⑤⑥B.①②④⑤⑥C.②④⑤⑥D.②⑤⑥4.下列措施中,能够推动区域经济发展的是()①资源的开发②产业结构的调整和优化③产业布局的调整和优化④重大工程项目的组织建设A.①②③B.①②④C.①②③④D.②③④3.D【解析】本题考查影响我国区域经济发展。非均衡原理就是使部分地区率先发展起来,经济特区的创建、长株潭两型社会试验区的设立、浦东新区的开发都是部分地区率先发展的区域发展战略。西部大开发、中部崛起是为了促进我国经济的均衡发展;“三线”建设是20世纪60年代以备战为指导思想的大规模基础设施建设,不符合区域经济发展的客观规律。4.C【解析】本题考查促进区域经济发展的措施。资源的开发、产业结构的调整和优化、产业布局的调整和优化、重大工程项目的组织建设,都能够推动区域经济发展。(2016·江西赣中南五校联考)富文荣勘测实验小组发现:一定地区在经济发展的起始阶段,环境污染的程度较低;在经济起飞阶段,资源利用和污染排放往往超过承载能力,环境逐渐恶化;在经济发展的更高阶段,环境状况开始改善。环境污染程度与经济发展水平之间呈倒U型关系,称为环境库兹涅茨。结合所学知识完成5~6题。5.图中四条环境库兹涅茨曲线是在不同经济发展模式下形成的,其中最理想的是()A.甲B.乙C.丙D.丁6.和先进工业化国家相比,中国经济发展不能走“先污染,后治理”的老路,这是因为()①我国自然资源贫乏②我国民众环境意识增强③国际社会制约增强④环境承载量压力增大A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④5.D【解析】本题考查区域不同发展阶段的环境状况。根据曲线图可以看出,丁曲线环境污染程度相对最低,总体来说对环境污染的影响最小。6.B【解析】本题考查区域经济发展的对比。中国经济与环境的发展道路是在国家的宏观调控和民众的环保意识增加及现实的环境压力等影响下制定出的,尽可能地将污染消除在生产发展过程中,走边发展边治理的道路,符合可持续发展观。“先污染,后治理”与自然资源贫乏无关。(2015·上海杨浦区一模)区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理要素差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。下列三图中分别标注了我国的甲、乙、丙三个不同区域。读图回答7~9题。7.甲与丙两个地区的自然景观存在差异的主要原因是()A.甲区深居内陆、降水量少B.丙区纬度较低,热量较充足C.丙区海拔高,气温低D.甲区年降水量丰富,获得太阳辐射能少8.比较甲、乙、丙三个地区,从农业角度来看,共同点是()A.夏季热量充足,雨热同期B.地形平坦广阔,地广人稀C.农作物都有春小麦、玉米、甜菜D.土壤肥沃,黑土广布9.乙区域中的山脉为我国重要的地理分界线,该山脉大致是()①季风区和非季风区分界线②暖温带和中温带分界线③干旱...