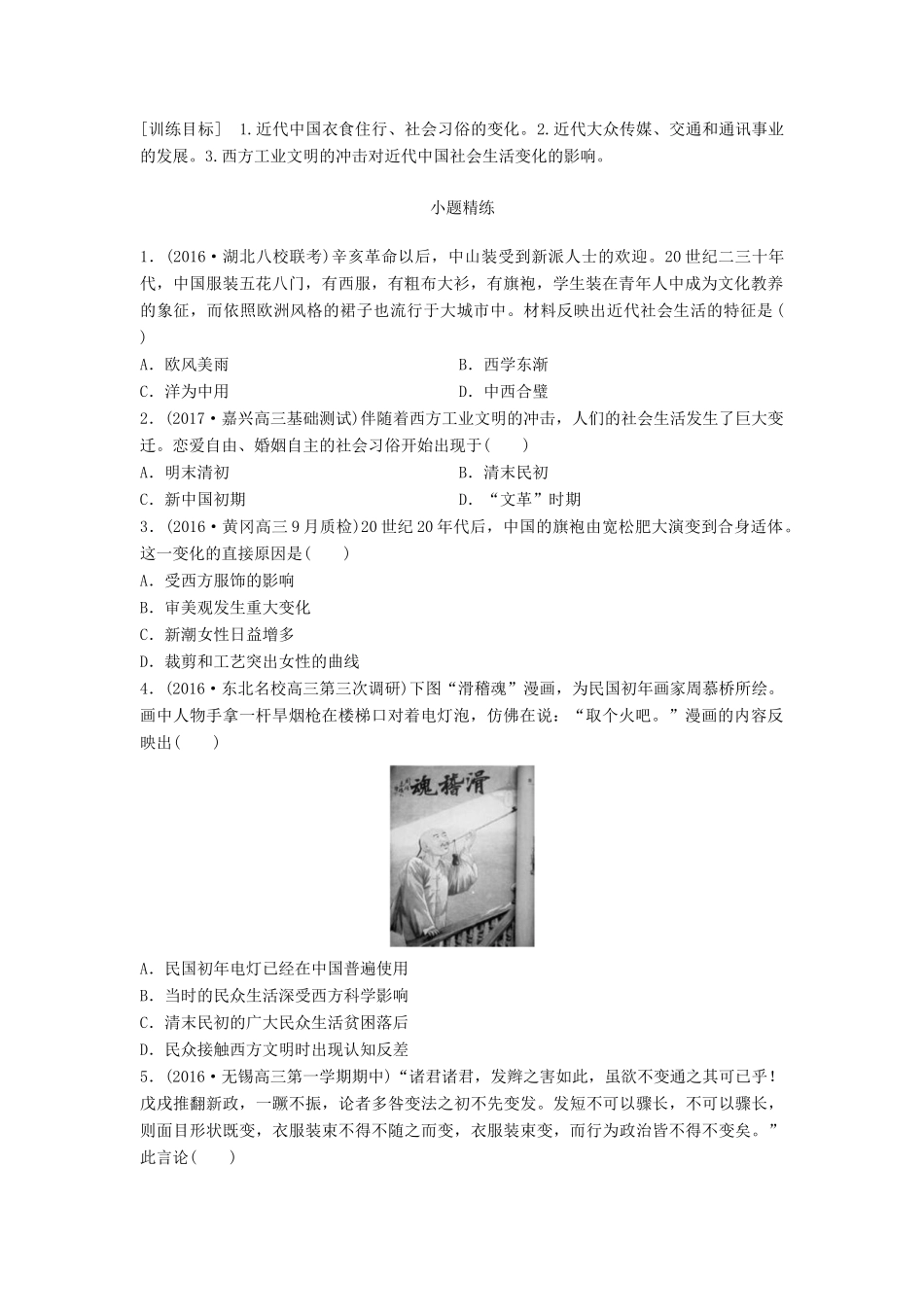

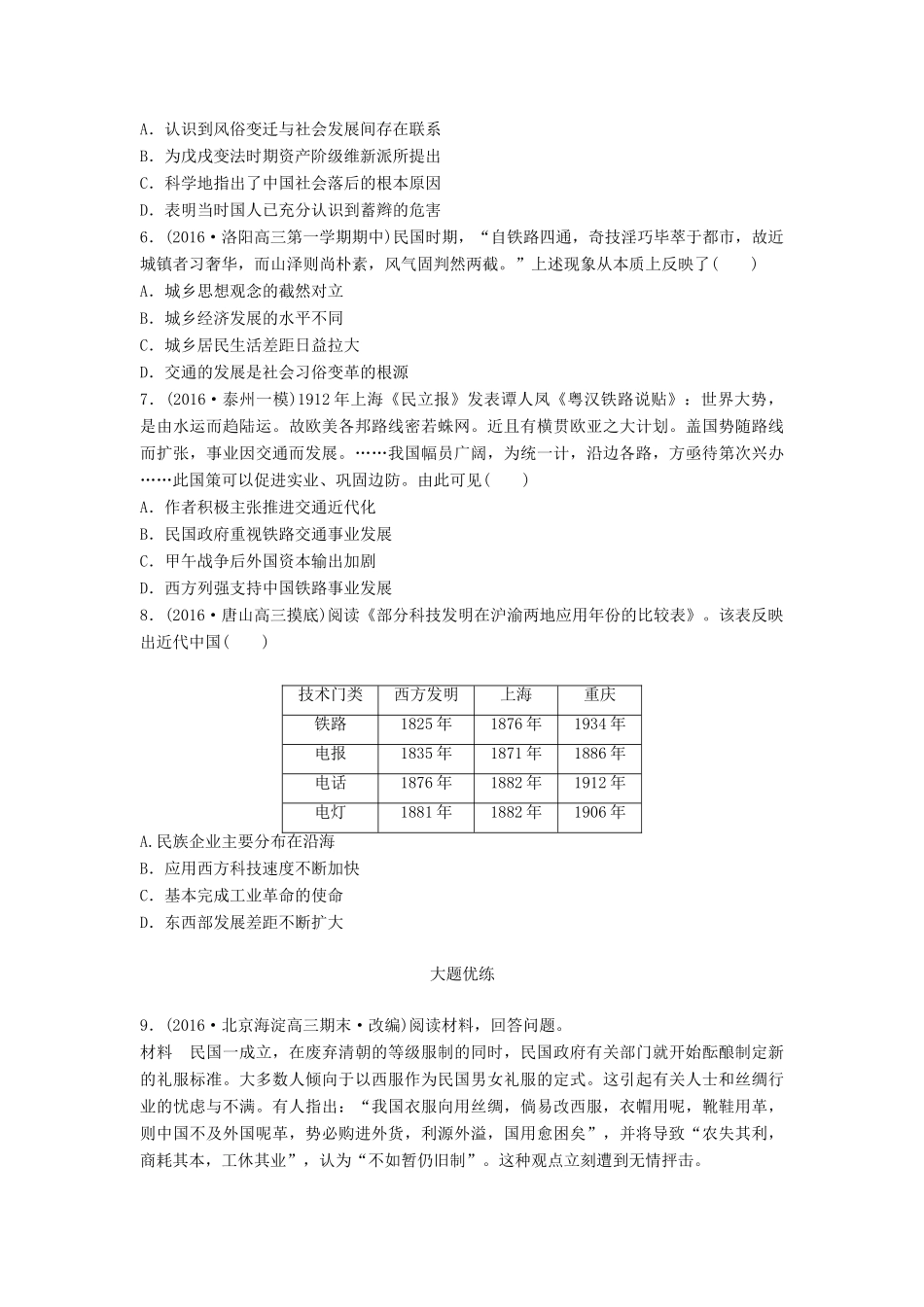

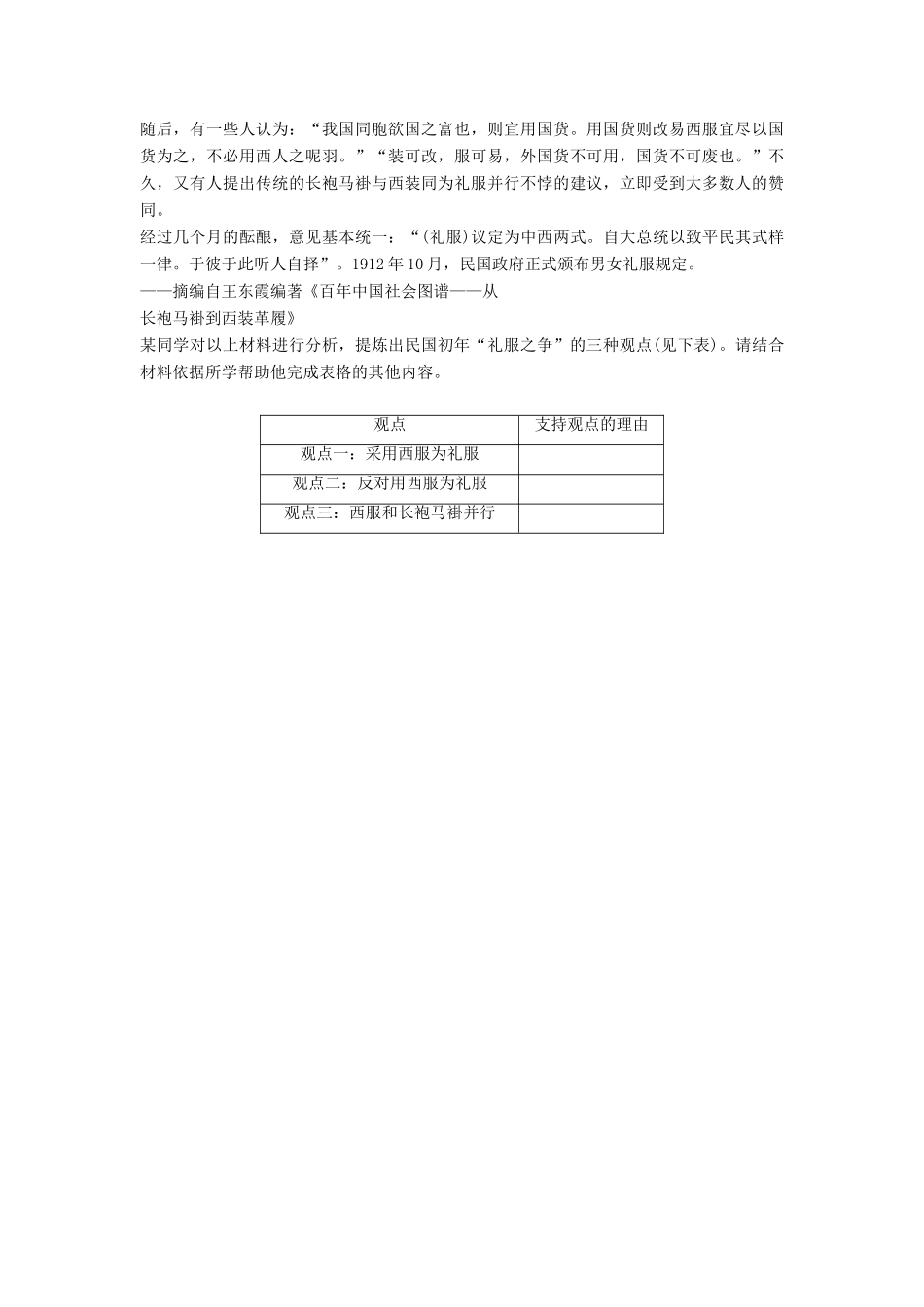

[训练目标]1.近代中国衣食住行、社会习俗的变化。2.近代大众传媒、交通和通讯事业的发展。3.西方工业文明的冲击对近代中国社会生活变化的影响。小题精练1.(2016·湖北八校联考)辛亥革命以后,中山装受到新派人士的欢迎。20世纪二三十年代,中国服装五花八门,有西服,有粗布大衫,有旗袍,学生装在青年人中成为文化教养的象征,而依照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。材料反映出近代社会生活的特征是()A.欧风美雨B.西学东渐C.洋为中用D.中西合璧2.(2017·嘉兴高三基础测试)伴随着西方工业文明的冲击,人们的社会生活发生了巨大变迁。恋爱自由、婚姻自主的社会习俗开始出现于()A.明末清初B.清末民初C.新中国初期D.“文革”时期3.(2016·黄冈高三9月质检)20世纪20年代后,中国的旗袍由宽松肥大演变到合身适体。这一变化的直接原因是()A.受西方服饰的影响B.审美观发生重大变化C.新潮女性日益增多D.裁剪和工艺突出女性的曲线4.(2016·东北名校高三第三次调研)下图“滑稽魂”漫画,为民国初年画家周慕桥所绘。画中人物手拿一杆旱烟枪在楼梯口对着电灯泡,仿佛在说:“取个火吧。”漫画的内容反映出()A.民国初年电灯已经在中国普遍使用B.当时的民众生活深受西方科学影响C.清末民初的广大民众生活贫困落后D.民众接触西方文明时出现认知反差5.(2016·无锡高三第一学期期中)“诸君诸君,发辫之害如此,虽欲不变通之其可已乎!戊戌推翻新政,一蹶不振,论者多咎变法之初不先变发。发短不可以骤长,不可以骤长,则面目形状既变,衣服装束不得不随之而变,衣服装束变,而行为政治皆不得不变矣。”此言论()A.认识到风俗变迁与社会发展间存在联系B.为戊戌变法时期资产阶级维新派所提出C.科学地指出了中国社会落后的根本原因D.表明当时国人已充分认识到蓄辫的危害6.(2016·洛阳高三第一学期期中)民国时期,“自铁路四通,奇技淫巧毕萃于都市,故近城镇者习奢华,而山泽则尚朴素,风气固判然两截。”上述现象从本质上反映了()A.城乡思想观念的截然对立B.城乡经济发展的水平不同C.城乡居民生活差距日益拉大D.交通的发展是社会习俗变革的根源7.(2016·泰州一模)1912年上海《民立报》发表谭人凤《粤汉铁路说贴》:世界大势,是由水运而趋陆运。故欧美各邦路线密若蛛网。近且有横贯欧亚之大计划。盖国势随路线而扩张,事业因交通而发展。……我国幅员广阔,为统一计,沿边各路,方亟待第次兴办……此国策可以促进实业、巩固边防。由此可见()A.作者积极主张推进交通近代化B.民国政府重视铁路交通事业发展C.甲午战争后外国资本输出加剧D.西方列强支持中国铁路事业发展8.(2016·唐山高三摸底)阅读《部分科技发明在沪渝两地应用年份的比较表》。该表反映出近代中国()技术门类西方发明上海重庆铁路1825年1876年1934年电报1835年1871年1886年电话1876年1882年1912年电灯1881年1882年1906年A.民族企业主要分布在沿海B.应用西方科技速度不断加快C.基本完成工业革命的使命D.东西部发展差距不断扩大大题优练9.(2016·北京海淀高三期末·改编)阅读材料,回答问题。材料民国一成立,在废弃清朝的等级服制的同时,民国政府有关部门就开始酝酿制定新的礼服标准。大多数人倾向于以西服作为民国男女礼服的定式。这引起有关人士和丝绸行业的忧虑与不满。有人指出:“我国衣服向用丝绸,倘易改西服,衣帽用呢,靴鞋用革,则中国不及外国呢革,势必购进外货,利源外溢,国用愈困矣”,并将导致“农失其利,商耗其本,工休其业”,认为“不如暂仍旧制”。这种观点立刻遭到无情抨击。随后,有一些人认为:“我国同胞欲国之富也,则宜用国货。用国货则改易西服宜尽以国货为之,不必用西人之呢羽。”“装可改,服可易,外国货不可用,国货不可废也。”不久,又有人提出传统的长袍马褂与西装同为礼服并行不悖的建议,立即受到大多数人的赞同。经过几个月的酝酿,意见基本统一:“(礼服)议定为中西两式。自大总统以致平民其式样一律。于彼于此听人自择”。1912年10月,民国政府正式颁布男女礼服规定。——摘编自王东霞编著《百年中国社会图谱——从长袍马褂到西装革履》某同学对以上材...