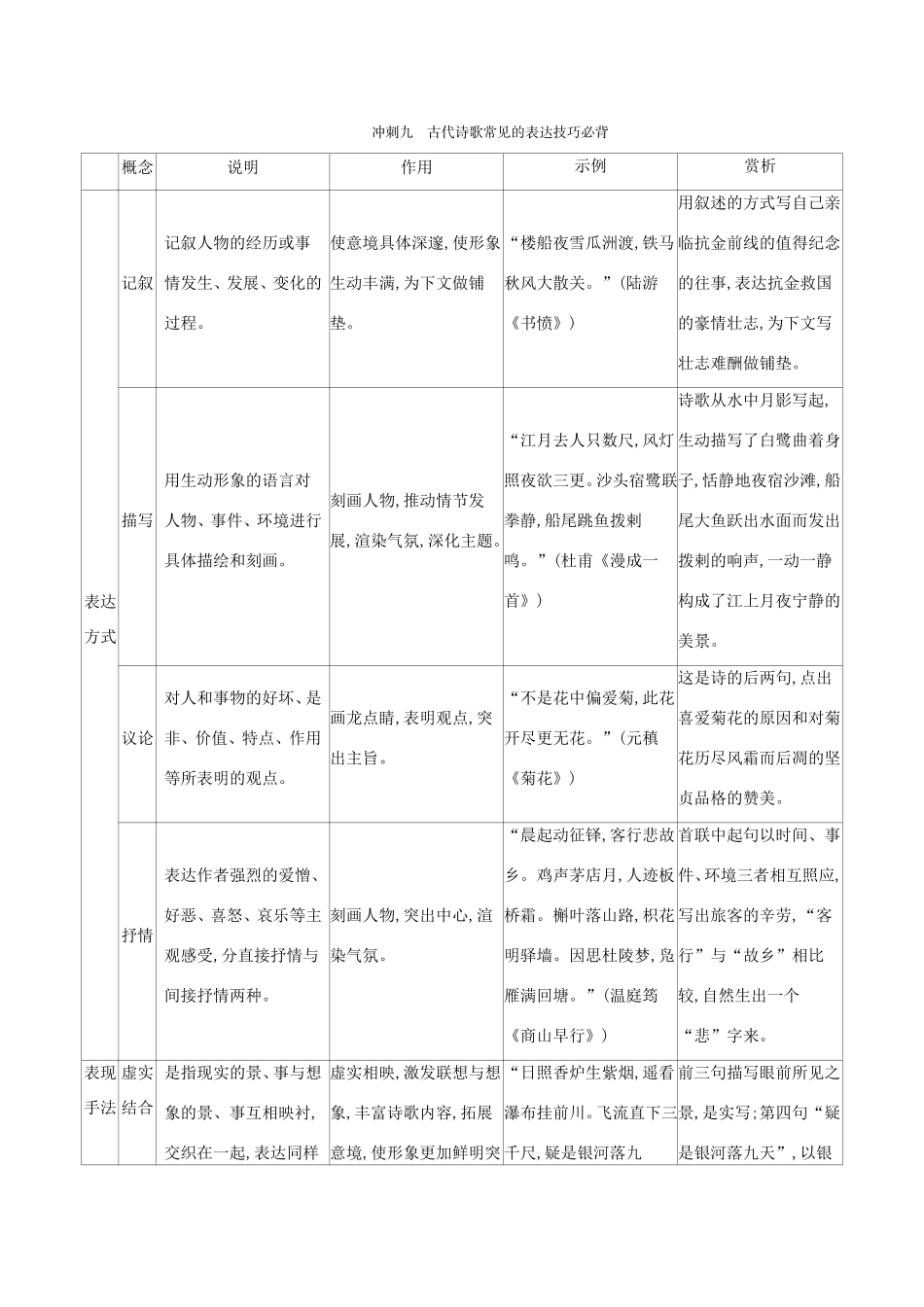

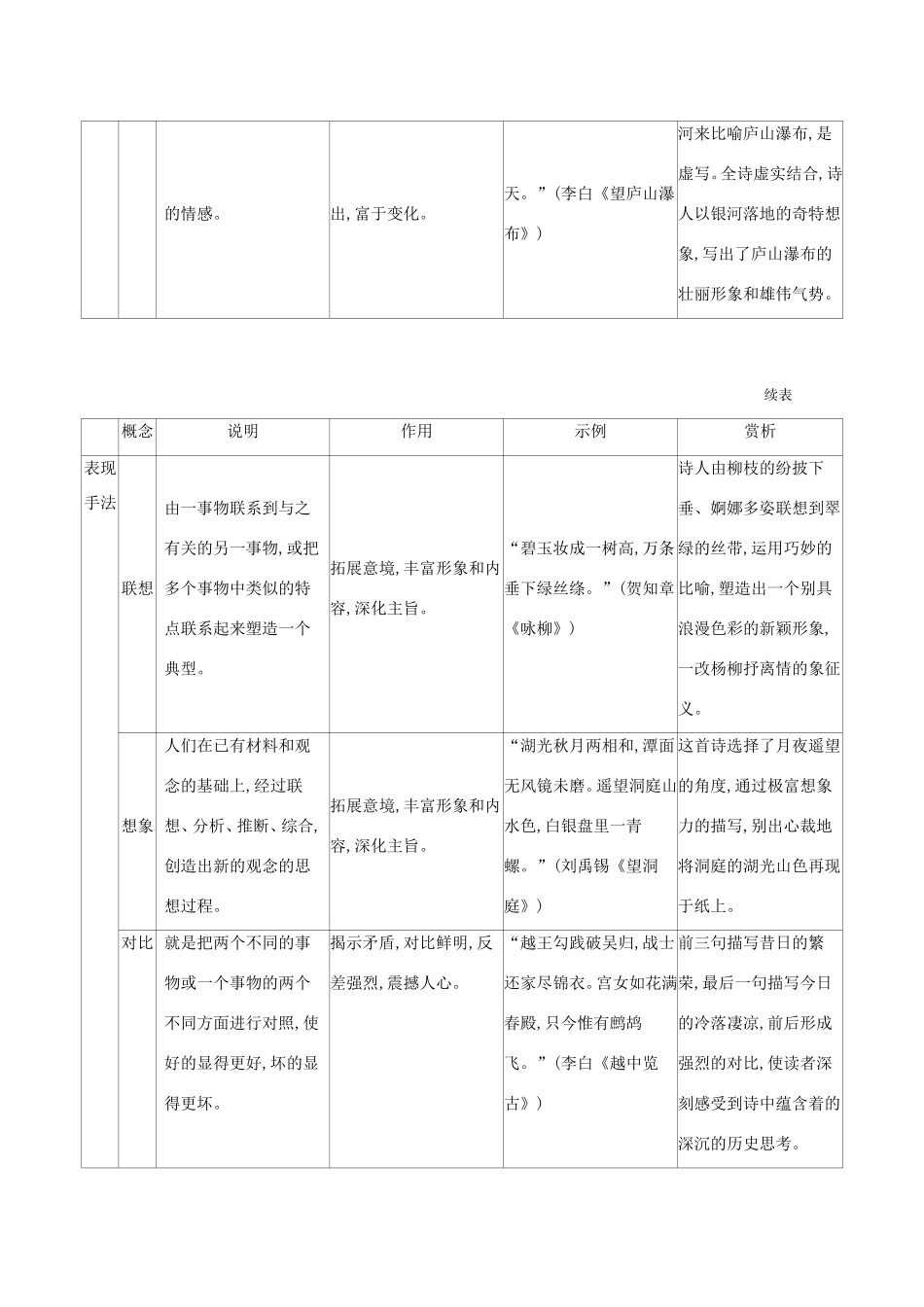

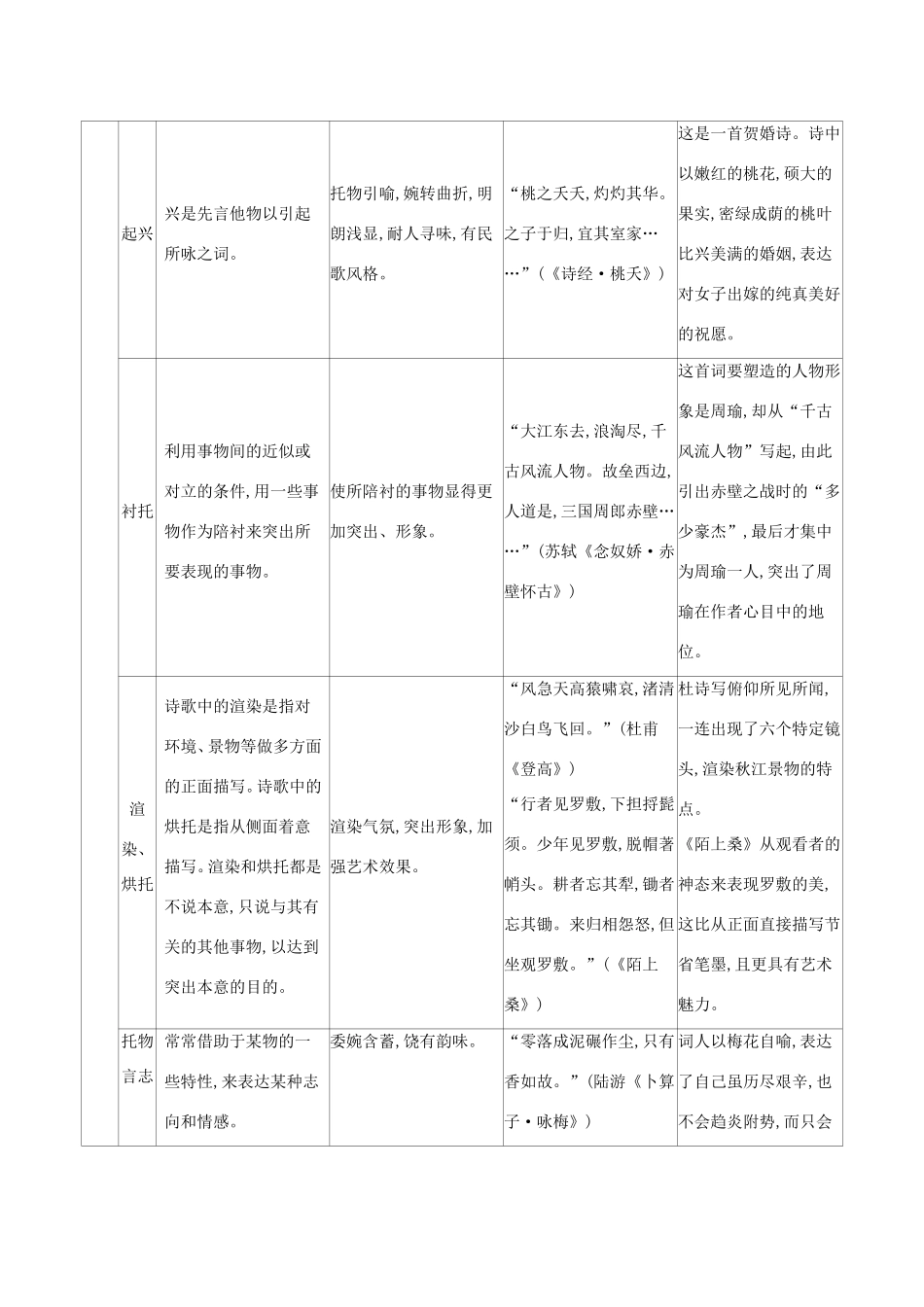

冲刺九古代诗歌常见的表达技巧必背概念说明作用示例赏析表达方式记叙记叙人物的经历或事情发生、发展、变化的过程。使意境具体深邃,使形象生动丰满,为下文做铺垫。“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”(陆游《书愤》)用叙述的方式写自己亲临抗金前线的值得纪念的往事,表达抗金救国的豪情壮志,为下文写壮志难酬做铺垫。描写用生动形象的语言对人物、事件、环境进行具体描绘和刻画。刻画人物,推动情节发展,渲染气氛,深化主题。“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。”(杜甫《漫成一首》)诗歌从水中月影写起,生动描写了白鹭曲着身子,恬静地夜宿沙滩,船尾大鱼跃出水面而发出拨剌的响声,一动一静构成了江上月夜宁静的美景。议论对人和事物的好坏、是非、价值、特点、作用等所表明的观点。画龙点睛,表明观点,突出主旨。“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”(元稹《菊花》)这是诗的后两句,点出喜爱菊花的原因和对菊花历尽风霜而后凋的坚贞品格的赞美。抒情表达作者强烈的爱憎、好恶、喜怒、哀乐等主观感受,分直接抒情与间接抒情两种。刻画人物,突出中心,渲染气氛。“晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。”(温庭筠《商山早行》)首联中起句以时间、事件、环境三者相互照应,写出旅客的辛劳,“客行”与“故乡”相比较,自然生出一个“悲”字来。表现手法虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织在一起,表达同样虚实相映,激发联想与想象,丰富诗歌内容,拓展意境,使形象更加鲜明突“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九前三句描写眼前所见之景,是实写;第四句“疑是银河落九天”,以银的情感。出,富于变化。天。”(李白《望庐山瀑布》)河来比喻庐山瀑布,是虚写。全诗虚实结合,诗人以银河落地的奇特想象,写出了庐山瀑布的壮丽形象和雄伟气势。续表概念说明作用示例赏析表现手法联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把多个事物中类似的特点联系起来塑造一个典型。拓展意境,丰富形象和内容,深化主旨。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。”(贺知章《咏柳》)诗人由柳枝的纷披下垂、婀娜多姿联想到翠绿的丝带,运用巧妙的比喻,塑造出一个别具浪漫色彩的新颖形象,一改杨柳抒离情的象征义。想象人们在已有材料和观念的基础上,经过联想、分析、推断、综合,创造出新的观念的思想过程。拓展意境,丰富形象和内容,深化主旨。“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。”(刘禹锡《望洞庭》)这首诗选择了月夜遥望的角度,通过极富想象力的描写,别出心裁地将洞庭的湖光山色再现于纸上。对比就是把两个不同的事物或一个事物的两个不同方面进行对照,使好的显得更好,坏的显得更坏。揭示矛盾,对比鲜明,反差强烈,震撼人心。“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。”(李白《越中览古》)前三句描写昔日的繁荣,最后一句描写今日的冷落凄凉,前后形成强烈的对比,使读者深刻感受到诗中蕴含着的深沉的历史思考。起兴兴是先言他物以引起所咏之词。托物引喻,婉转曲折,明朗浅显,耐人寻味,有民歌风格。“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家……”(《诗经·桃夭》)这是一首贺婚诗。诗中以嫩红的桃花,硕大的果实,密绿成荫的桃叶比兴美满的婚姻,表达对女子出嫁的纯真美好的祝愿。衬托利用事物间的近似或对立的条件,用一些事物作为陪衬来突出所要表现的事物。使所陪衬的事物显得更加突出、形象。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁……”(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)这首词要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”写起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中为周瑜一人,突出了周瑜在作者心目中的地位。渲染、烘托诗歌中的渲染是指对环境、景物等做多方面的正面描写。诗歌中的烘托是指从侧面着意描写。渲染和烘托都是不说本意,只说与其有关的其他事物,以达到突出本意的目的。渲染气氛,突出形象,加强艺术效果。“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”(杜甫《登高》)“行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽...