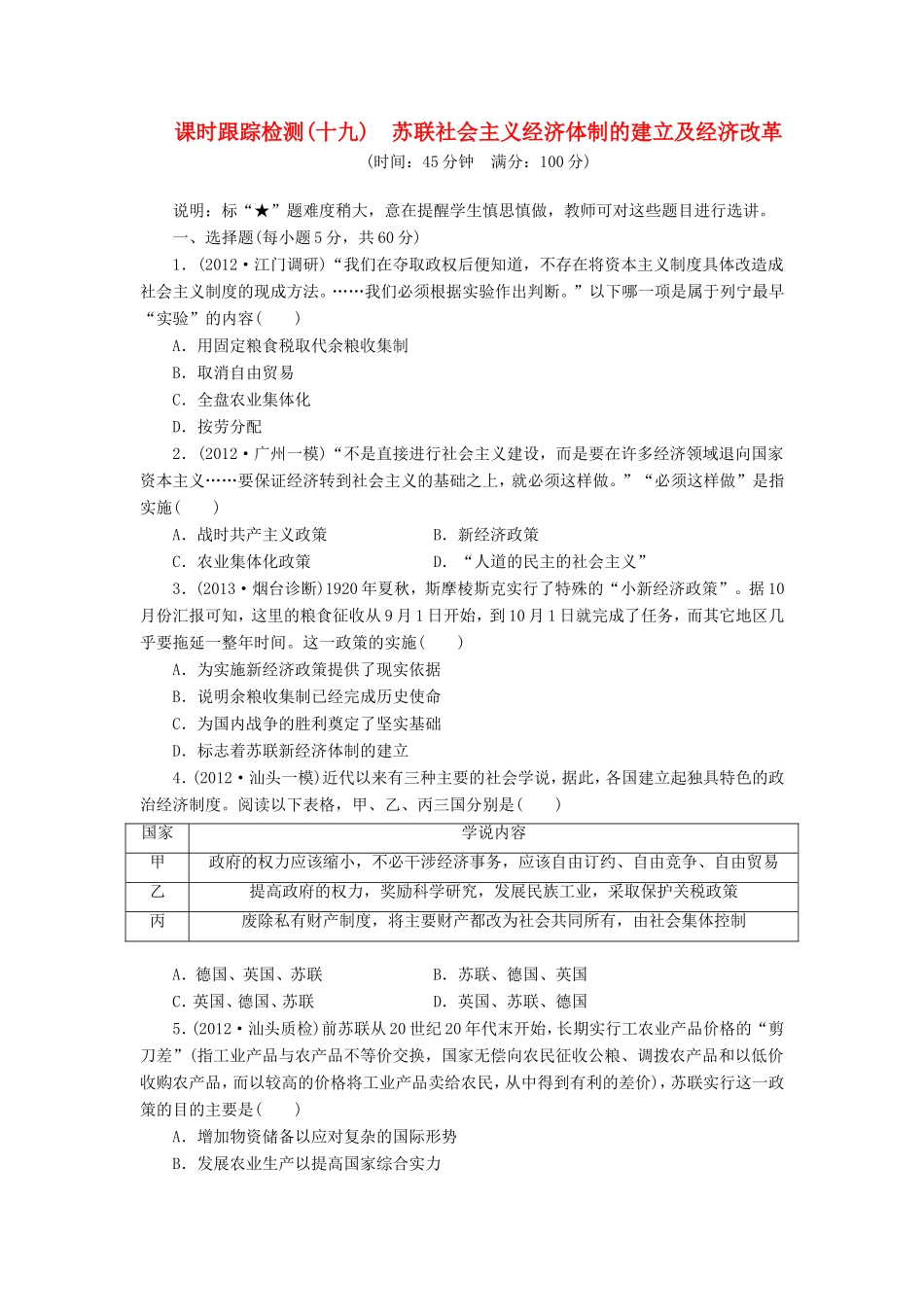

课时跟踪检测(十九)苏联社会主义经济体制的建立及经济改革(时间:45分钟满分:100分)说明:标“★”题难度稍大,意在提醒学生慎思慎做,教师可对这些题目进行选讲。一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2012·江门调研)“我们在夺取政权后便知道,不存在将资本主义制度具体改造成社会主义制度的现成方法。……我们必须根据实验作出判断。”以下哪一项是属于列宁最早“实验”的内容()A.用固定粮食税取代余粮收集制B.取消自由贸易C.全盘农业集体化D.按劳分配2.(2012·广州一模)“不是直接进行社会主义建设,而是要在许多经济领域退向国家资本主义……要保证经济转到社会主义的基础之上,就必须这样做。”“必须这样做”是指实施()A.战时共产主义政策B.新经济政策C.农业集体化政策D.“人道的民主的社会主义”3.(2013·烟台诊断)1920年夏秋,斯摩棱斯克实行了特殊的“小新经济政策”。据10月份汇报可知,这里的粮食征收从9月1日开始,到10月1日就完成了任务,而其它地区几乎要拖延一整年时间。这一政策的实施()A.为实施新经济政策提供了现实依据B.说明余粮收集制已经完成历史使命C.为国内战争的胜利奠定了坚实基础D.标志着苏联新经济体制的建立4.(2012·汕头一模)近代以来有三种主要的社会学说,据此,各国建立起独具特色的政治经济制度。阅读以下表格,甲、乙、丙三国分别是()国家学说内容甲政府的权力应该缩小,不必干涉经济事务,应该自由订约、自由竞争、自由贸易乙提高政府的权力,奖励科学研究,发展民族工业,采取保护关税政策丙废除私有财产制度,将主要财产都改为社会共同所有,由社会集体控制A.德国、英国、苏联B.苏联、德国、英国C.英国、德国、苏联D.英国、苏联、德国5.(2012·汕头质检)前苏联从20世纪20年代末开始,长期实行工农业产品价格的“剪刀差”(指工业产品与农产品不等价交换,国家无偿向农民征收公粮、调拨农产品和以低价收购农产品,而以较高的价格将工业产品卖给农民,从中得到有利的差价),苏联实行这一政策的目的主要是()A.增加物资储备以应对复杂的国际形势B.发展农业生产以提高国家综合实力C.调动农民积极性以实现国家的农业化D.增加资金积累以实现国家的工业化6.(2012·梅州一模)前苏联流传一个笑话:美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员们陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意地说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶地问:“他们要飞机干什么?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开飞机赶去排队啊。”这段笑话()A.充分肯定了农业集体化运动B.指出了新经济政策的积极作用C.较客观地分析了苏联工业化的弊端D.指出了战时共产主义政策的弊端7.斯大林在苏联执政时期开创的经济建设模式,被称为“斯大林模式”。这一经济体制的本质特征是()A.用政府行政命令来管理经济B.权力高度集中,缺乏群众监督C.忽视社会主义民主和法制建设D.否定价值规律和商品市场关系8.★有学者认为,苏联发明了“在落后的以农业为主的国家,靠人力劳动投资,迅速跨过工业化阶段的无情的国家公式”。这一观点()A.充分肯定了农业集体化运动B.指出了新经济政策的积极作用C.较客观地评价了斯大林模式D.揭示了赫鲁晓夫改革的本质属性9.从1953年到1964年间,苏联的钢产量从3810万吨增加为8500万吨,煤产量从3.2亿吨增加为5.5亿吨,石油产量从5280万吨增加为2.23亿吨,工人的生活得到改善,平均月工资从1955年的76.2卢布上升到1965年的104.2卢布。出现上述现象主要是因为当时的改革()A.把农业作为经济改革的重点B.以发展工业尤其重工业为重点C.承认市场对经济的调节作用D.一定程度上冲击了斯大林模式10.(2012·广州调研)在苏共的某次全会上,对当时的领导人作出这样的评价:“个人集权,随心所欲,自我吹嘘,任人唯亲,管理混乱,外事不慎等。”该领导人是()A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫11.(2012·湛江一模)赫鲁晓夫执政后实行经济改革,冲击了斯大林模式。下列反映了其改革内容的是()A.“实行余粮收集制,禁止自由贸易”...