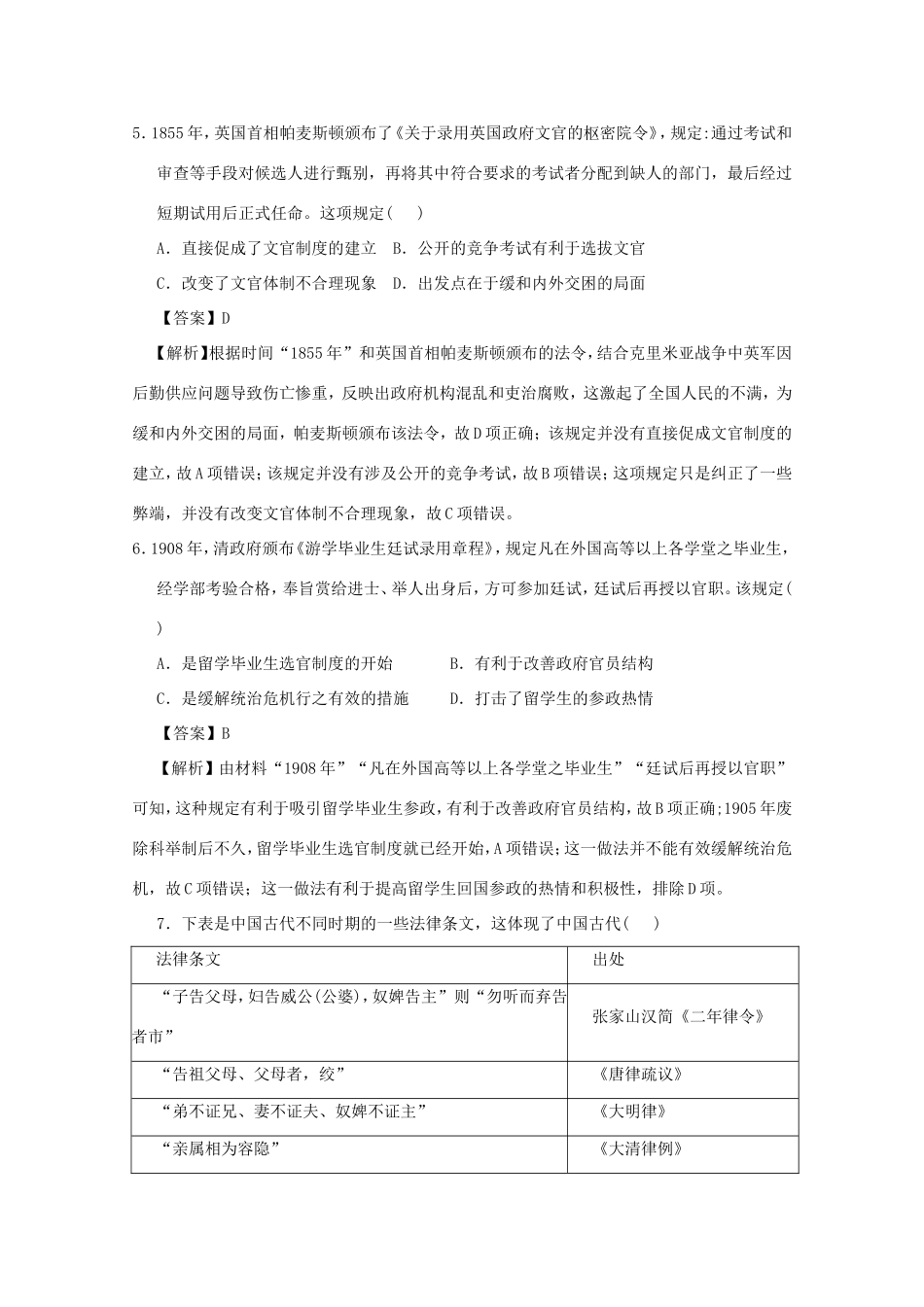

注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第Ⅰ卷本卷共25个小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.终元一代,行省官发动叛乱或自行举兵,约有三次,此三次极少数短暂的反叛或举兵,均是以皇位争夺为中心的朝廷政治斗争的组成部分,而且多半是在皇位空虚之际,行省官各保其主所致。这表明行省的设置()A.使国家的军政大权旁落B.导致地方割据势力膨胀C.容易引发皇族内部纷争D.有利于社会政治的稳定【答案】D【解析】材料所述元朝只发生约三次行省官的叛乱,说明大多数情况下,行省制下地方比较安定,故D项正确;据材料可知,元朝发生行省官叛乱次数少,说明中央对地方控制得很严密,故A项错误;材料中的三次叛乱,都发生在“皇位空虚之际”,即叛乱与争夺皇位有关,而非割据,故B项错误;依据题干可知,是“皇位空虚”导致叛乱,而非行省的设置引发皇族内部纷争,故C项错误。2.1711年,英国下院通过对法停战法案,但被在上院占据多数的辉格党贵族阻烧。为此,安妮女王于当年年底一次将12名托利党人封为贵族,改变了上院党派力量对比,使英国退出了战争。这说明当时英国()A.国王仍拥有一定权力B.《权利法案》遭到破坏C.上院的权力大于下院D.国王权力高于议会权力【答案】A【解析】材料“安妮女王于当年年底一次将12名托利党人封为贵族,改变了上院党派力量对比”,表明国王仍然拥有一定的权力,故A项正确;安妮女王于当年年底一次将12名托利党人封为贵族,改变了上院党派力量对比,是为了下院对法停战法案顺利通过,这不是对《权利法案》的破坏,故B项错误;英国上院的权力大于下院与史实不符,故C项错误;国王的权力高于议会权力是在光荣革命前,故D项错误。3.1954年,宪法起草委员会从3月23日至6月11日举行了七次正式会议,组织了各方人士八千余人进行讨论,提出修改意见5600多条;从6月16日至9月11日,对宪法草案的全民讨论历时三个月,全国人民对宪法草案共提出50多万条修改和补充意见。这一过程突出说明,该宪法的制定()A.巩固了爱国统一战线B.突出了社会主义的原则C.融合了外国宪法精髓D.体现了人民的共同意志【答案】D【解析】由材料“举行了七次正式会议,组织了各方人士八千余人进行讨论,提出修改意见5600多条”“历时三个月,全国人民对宪法草案共提出50多万条修改和补充意见”可知宪法充分体现了人民的共同意志,故选D项;巩固了爱国统一战线与材料无关,排除A项;当时中国还未确立社会主义制度,排除B项;材料未体现融合外国宪法精髓,排除C项。4.三国时期,曹魏吏部尚书陈群创立九品中正制,选拔“德充才盛”“贤有识鉴”之人担任中正,按照“家世、道德和才能”标准,选拔“俊秀之士”,一时“儒雅并进”,吏治澄清。由此可知该制度在当时()A.按门第选拔人才,得到士族的拥护B.不拘一格选人才,扩大统治的基础C.重新评价人才,适应了乱世的环境D.使学而优则仕,推动了文化的发展【答案】C【解析】根据所学知识可知,在东汉末期,察举制已经无法真正实施,曹魏政权重新制定选官标准,实行九品中正制,能够选拔一批优秀人才,导致题干中“吏治澄清”现象的出现,故选C项;根据题干可知,九品中正制按照“家世、道德和才能”来选拔官员,而并非按照“门第”一项标准,排除A项;九品中正制按照“家世、道德和才能”来选拔官员,不是“不拘一格”,排除B项;题干主要述及九品中正制使得“吏治澄清”,没有提及对文化的影响,排除D项。5.1855年,英国首相帕麦斯顿颁布了《关于录用英国政府文官的枢密院令》,规定:通过考试和审查等手段对候选人进行甄别,再将其中符合要求的考试者分配到缺人的部门,最后经过短期试用后正式任命。...