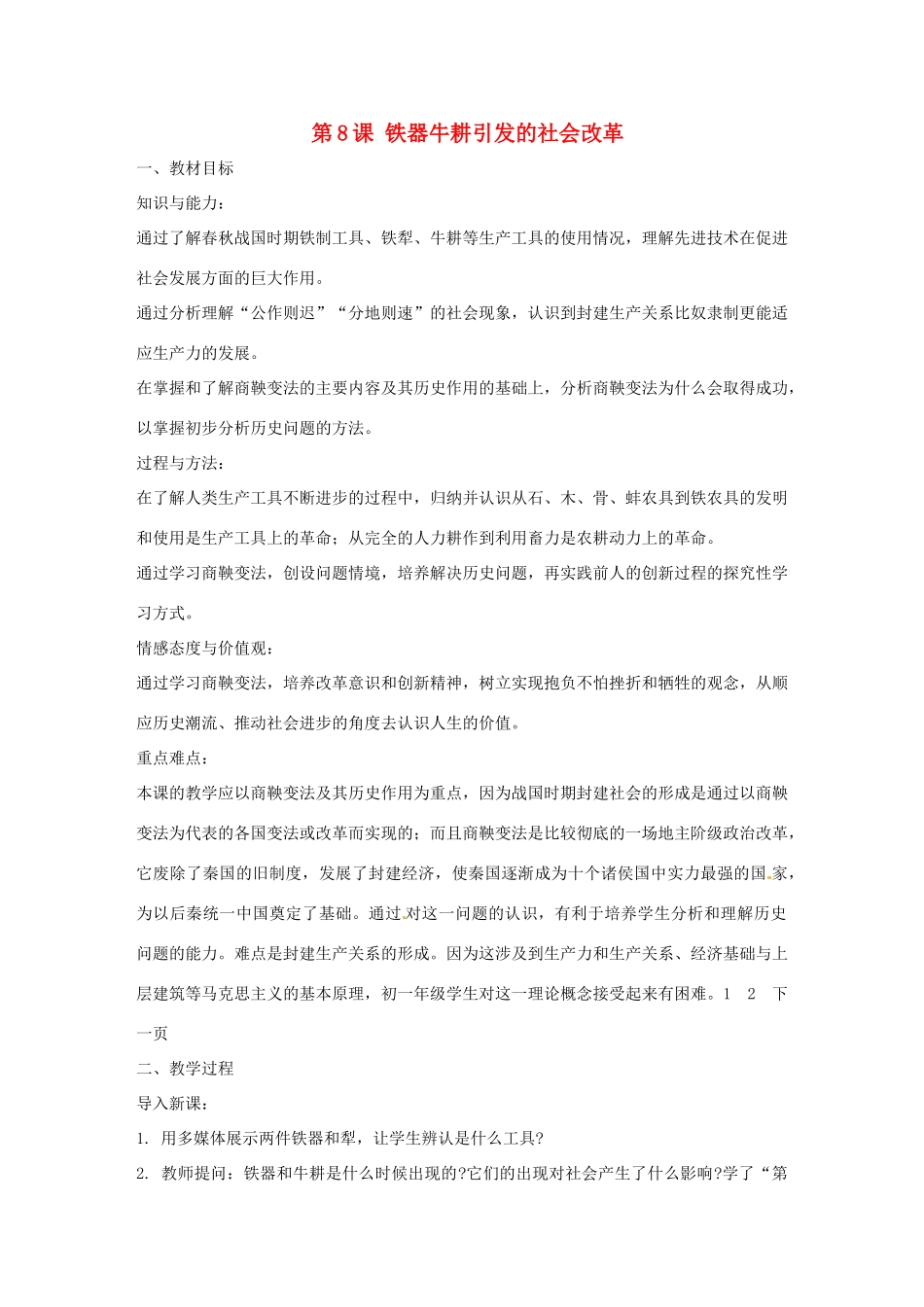

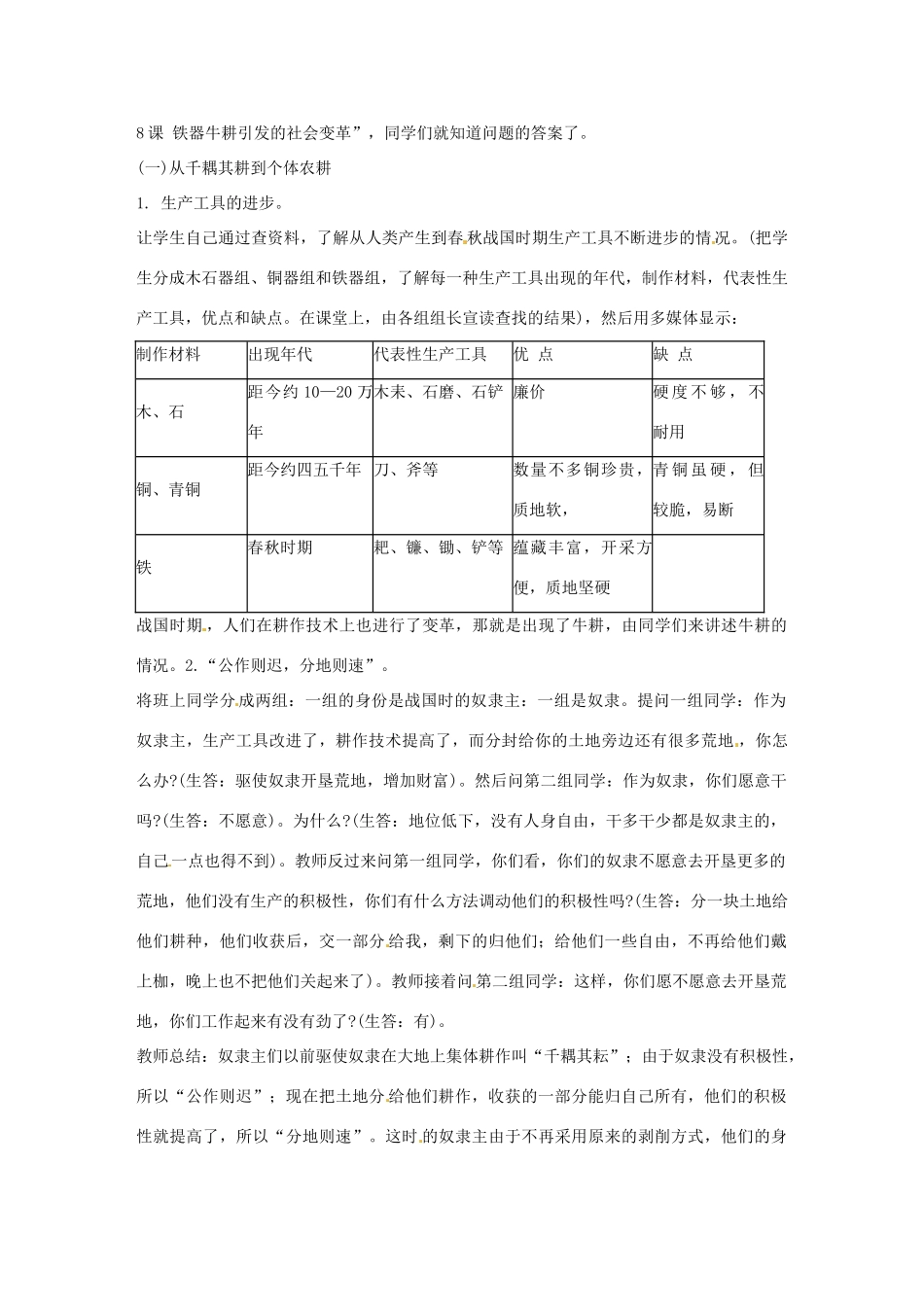

第8课铁器牛耕引发的社会改革一、教材目标知识与能力:通过了解春秋战国时期铁制工具、铁犁、牛耕等生产工具的使用情况,理解先进技术在促进社会发展方面的巨大作用。通过分析理解“公作则迟”“分地则速”的社会现象,认识到封建生产关系比奴隶制更能适应生产力的发展。在掌握和了解商鞅变法的主要内容及其历史作用的基础上,分析商鞅变法为什么会取得成功,以掌握初步分析历史问题的方法。过程与方法:在了解人类生产工具不断进步的过程中,归纳并认识从石、木、骨、蚌农具到铁农具的发明和使用是生产工具上的革命;从完全的人力耕作到利用畜力是农耕动力上的革命。通过学习商鞅变法,创设问题情境,培养解决历史问题,再实践前人的创新过程的探究性学习方式。情感态度与价值观:通过学习商鞅变法,培养改革意识和创新精神,树立实现抱负不怕挫折和牺牲的观念,从顺应历史潮流、推动社会进步的角度去认识人生的价值。重点难点:本课的教学应以商鞅变法及其历史作用为重点,因为战国时期封建社会的形成是通过以商鞅变法为代表的各国变法或改革而实现的;而且商鞅变法是比较彻底的一场地主阶级政治改革,它废除了秦国的旧制度,发展了封建经济,使秦国逐渐成为十个诸侯国中实力最强的国家,为以后秦统一中国奠定了基础。通过对这一问题的认识,有利于培养学生分析和理解历史问题的能力。难点是封建生产关系的形成。因为这涉及到生产力和生产关系、经济基础与上层建筑等马克思主义的基本原理,初一年级学生对这一理论概念接受起来有困难。12下一页二、教学过程导入新课:1.用多媒体展示两件铁器和犁,让学生辨认是什么工具?2.教师提问:铁器和牛耕是什么时候出现的?它们的出现对社会产生了什么影响?学了“第8课铁器牛耕引发的社会变革”,同学们就知道问题的答案了。(一)从千耦其耕到个体农耕1.生产工具的进步。让学生自己通过查资料,了解从人类产生到春秋战国时期生产工具不断进步的情况。(把学生分成木石器组、铜器组和铁器组,了解每一种生产工具出现的年代,制作材料,代表性生产工具,优点和缺点。在课堂上,由各组组长宣读查找的结果),然后用多媒体显示:制作材料出现年代代表性生产工具优点缺点木、石距今约10—20万年木耒、石磨、石铲廉价硬度不够,不耐用铜、青铜距今约四五千年刀、斧等数量不多铜珍贵,质地软,青铜虽硬,但较脆,易断铁春秋时期耙、镰、锄、铲等蕴藏丰富,开采方便,质地坚硬战国时期,人们在耕作技术上也进行了变革,那就是出现了牛耕,由同学们来讲述牛耕的情况。2.“公作则迟,分地则速”。将班上同学分成两组:一组的身份是战国时的奴隶主:一组是奴隶。提问一组同学:作为奴隶主,生产工具改进了,耕作技术提高了,而分封给你的土地旁边还有很多荒地,你怎么办?(生答:驱使奴隶开垦荒地,增加财富)。然后问第二组同学:作为奴隶,你们愿意干吗?(生答:不愿意)。为什么?(生答:地位低下,没有人身自由,干多干少都是奴隶主的,自己一点也得不到)。教师反过来问第一组同学,你们看,你们的奴隶不愿意去开垦更多的荒地,他们没有生产的积极性,你们有什么方法调动他们的积极性吗?(生答:分一块土地给他们耕种,他们收获后,交一部分给我,剩下的归他们;给他们一些自由,不再给他们戴上枷,晚上也不把他们关起来了)。教师接着问第二组同学:这样,你们愿不愿意去开垦荒地,你们工作起来有没有劲了?(生答:有)。教师总结:奴隶主们以前驱使奴隶在大地上集体耕作叫“千耦其耘”;由于奴隶没有积极性,所以“公作则迟”;现在把土地分给他们耕作,收获的一部分能归自己所有,他们的积极性就提高了,所以“分地则速”。这时的奴隶主由于不再采用原来的剥削方式,他们的身份也随之变化,变成什么了?(生答:封建地主)。奴隶的身份也相应的发生了变化,变成了什么?(生答:农民)。这种新的阶级即地主阶级和农民阶级产生了,而地主阶级经济上富有了,就要求政治上的权力,这样,他们便在战国时期登上了历史舞台。教师提问:战国这个名称是怎么来的?(各诸侯国连年交战)。在战争中,怎样才能让自己避免免被兼并的厄运呢?(发展经济,使国家富强)。采用原来奴隶主...