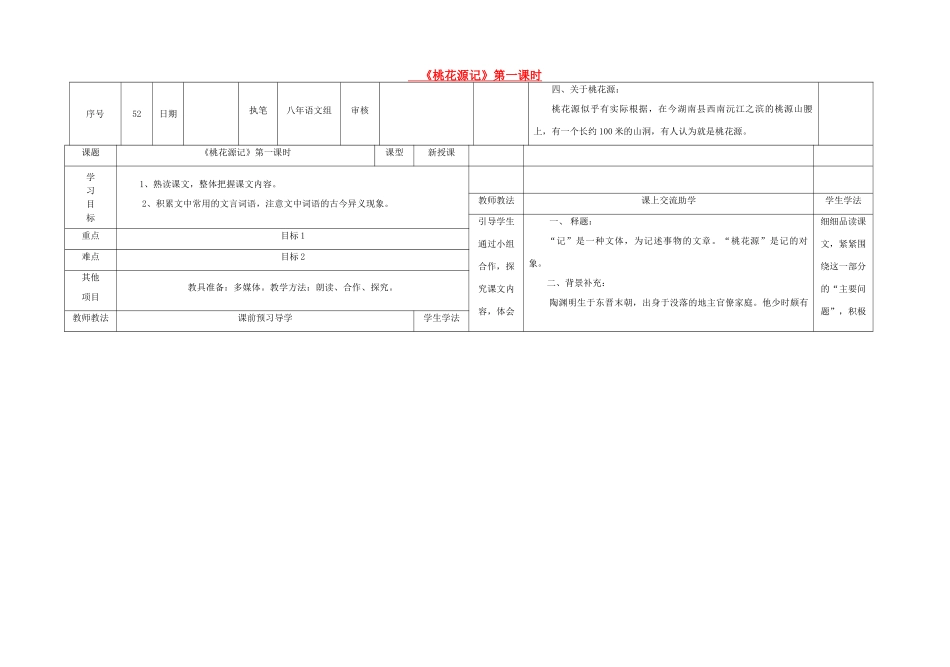

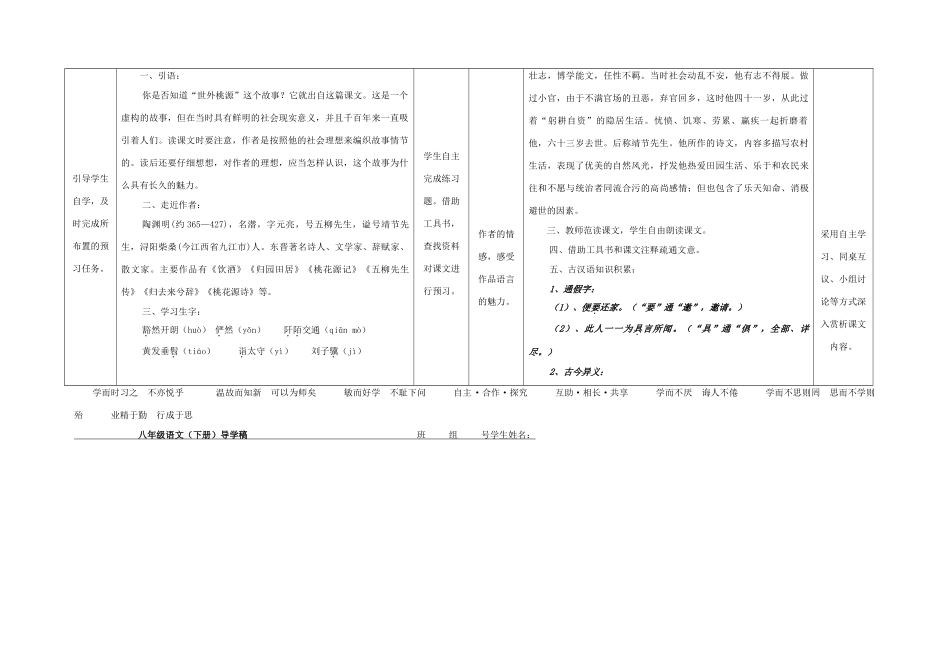

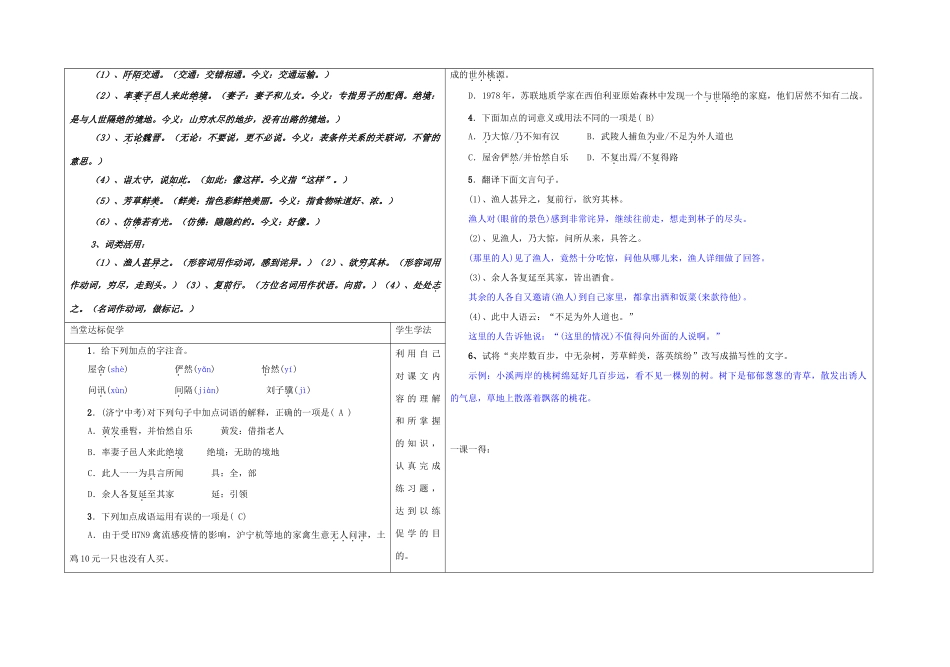

《桃花源记》第一课时序号52日期执笔八年语文组审核四、关于桃花源:桃花源似乎有实际根据,在今湖南县西南沅江之滨的桃源山腰上,有一个长约100米的山洞,有人认为就是桃花源。课题《桃花源记》第一课时课型新授课学习目标1、熟读课文,整体把握课文内容。2、积累文中常用的文言词语,注意文中词语的古今异义现象。教师教法课上交流助学学生学法引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会一、释题:“记”是一种文体,为记述事物的文章。“桃花源”是记的对象。二、背景补充:陶渊明生于东晋末朝,出身于没落的地主官僚家庭。他少时颇有细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极重点目标1难点目标2其他项目教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。教师教法课前预习导学学生学法作者的情感,感受作品语言的魅力。壮志,博学能文,任性不羁。当时社会动乱不安,他有志不得展。做过小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此过着“躬耕自资”的隐居生活。忧愤、饥寒、劳累、赢疾一起折磨着他,六十三岁去世。后称靖节先生。他所作的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情;但也包含了乐天知命、消极避世的因素。三、教师范读课文,学生自由朗读课文。四、借助工具书和课文注释疏通文意。五、古汉语知识积累:1、通假字:(1)、便要还家。(“要”通“邀”,邀请。)(2)、此人一一为具言所闻。(“具”通“俱”,全部、详尽。)2、古今异义:采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。一、引语:你是否知道“世外桃源”这个故事?它就出自这篇课文。这是一个虚构的故事,但在当时具有鲜明的社会现实意义,并且千百年来一直吸引着人们。读课文时要注意,作者是按照他的社会理想来编织故事情节的。读后还要仔细想想,对作者的理想,应当怎样认识,这个故事为什么具有长久的魅力。二、走近作者:陶渊明(约365—427),名潜,字元亮,号五柳先生,谥号靖节先生,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。东晋著名诗人、文学家、辞赋家、散文家。主要作品有《饮酒》《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》等。三、学习生字:豁然开朗(huò)俨然(yǒn)阡陌交通(qiānmò)黄发垂髫(tiáo)诣太守(yì)刘子骥(jì)学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。学而时习之不亦悦乎温故而知新可以为师矣敏而好学不耻下问自主·合作·探究互助·相长·共享学而不厌诲人不倦学而不思则罔思而不学则殆业精于勤行成于思八年级语文(下册)导学稿班组号学生姓名:(1)、阡陌交通。(交通:交错相通。今义:交通运输。)(2)、率妻子邑人来此绝境。(妻子:妻子和儿女。今义:专指男子的配偶。绝境:是与人世隔绝的境地。今义:山穷水尽的地步,没有出路的境地。)(3)、无论魏晋。(无论:不要说,更不必说。今义:表条件关系的关联词,不管的意思。)(4)、诣太守,说如此。(如此:像这样。今义指“这样”。)(5)、芳草鲜美。(鲜美:指色彩鲜艳美丽。今义:指食物味道好、浓。)(6)、仿佛若有光。(仿佛:隐隐约约。今义:好像。)3、词类活用:(1)、渔人甚异之。(形容词用作动词,感到诧异。)(2)、欲穷其林。(形容词用作动词,穷尽,走到头。)(3)、复前行。(方位名词用作状语。向前。)(4)、处处志之。(名词作动词,做标记。)成的世外桃源。D.1978年,苏联地质学家在西伯利亚原始森林中发现一个与世隔绝的家庭,他们居然不知有二战。4.下面加点的词意义或用法不同的一项是(B)A.乃大惊/乃不知有汉B.武陵人捕鱼为业/不足为外人道也C.屋舍俨然/并怡然自乐D.不复出焉/不复得路5.翻译下面文言句子。(1)、渔人甚异之,复前行,欲穷其林。渔人对(眼前的景色)感到非常诧异,继续往前走,想走到林子的尽头。(2)、见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。(那里的人)见了渔人,竟然十分吃惊,问他从哪儿来,渔人详细做了回答。(3)、余人各复延至其家,皆...