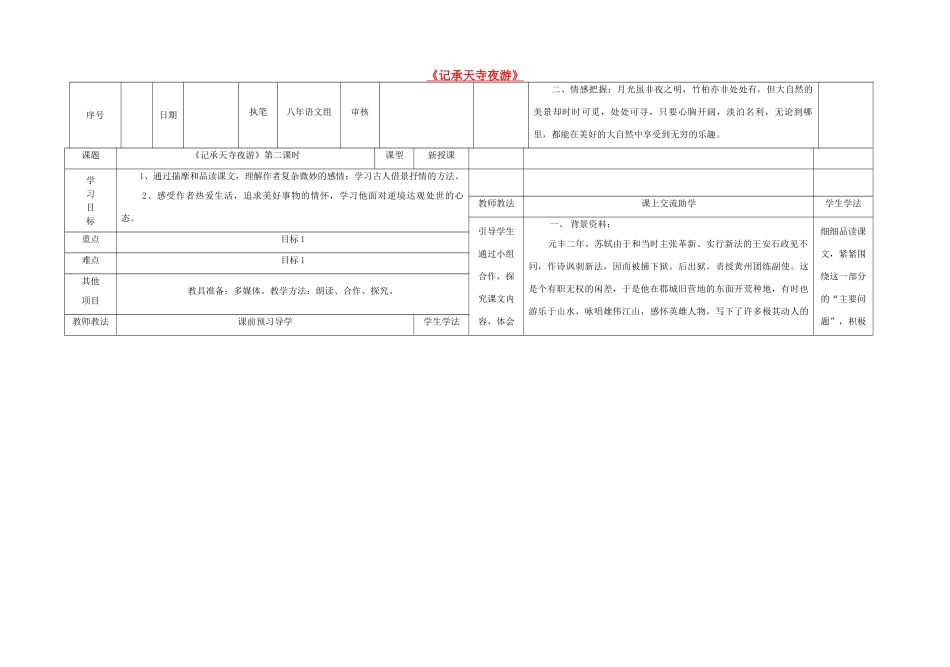

《记承天寺夜游》序号日期执笔八年语文组审核二、情感把握:月光虽非夜之明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时可觅,处处可寻,只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。课题《记承天寺夜游》第二课时课型新授课学习目标1、通过揣摩和品读课文,理解作者复杂微妙的感情;学习古人借景抒情的方法。2、感受作者热爱生活,追求美好事物的情怀,学习他面对逆境达观处世的心态。教师教法课上交流助学学生学法引导学生通过小组合作,探究课文内容,体会一、背景资料:元丰二年,苏轼由于和当时主张革新、实行新法的王安石政见不同,作诗讽刺新法,因而被捕下狱。后出狱,责授黄州团练副使。这是个有职无权的闲差,于是他在郡城旧营地的东面开荒种地,有时也游乐于山水,咏唱雄伟江山,感怀英雄人物,写下了许多极其动人的细细品读课文,紧紧围绕这一部分的“主要问题”,积极重点目标1难点目标1其他项目教具准备:多媒体。教学方法:朗读、合作、探究。教师教法课前预习导学学生学法作者的情感,感受作品语言的魅力。散文和词,如《赤壁赋》《念奴娇•赤壁怀古》等。写本文之时,他在黄州贬所已近四年,但苏轼的心胸却“很坦然”。累遭贬谪,仍然乐观旷达,并不“悲伤憔悴”。二、有感情的朗读课文,背诵课文。三、小组合作,探究问题:1、“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”是脍炙人口的写月名句,请你任选一个角度加以品析。作者运用生动传神的比喻手法,用积水比喻月光,用藻、荇比喻竹、柏的影子,虽未着一个“月”字,却处处见月光;其次,运用了正面描写与侧面描写相结合的写法——“庭下如积水空明”是正面描写,“水中藻荇交横”是侧面描写,为读者创造了一个冰清玉洁的空灵世界,给人以身临其境之感。2、文中哪些句子表达了作者的情感?“月色入户,欣然起行。”“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”采用自主学习、同桌互议、小组讨论等方式深入赏析课文内容。引导学生自学,及时完成所布置的预习任务。一、对照阅读苏轼的另两首词作中的名句。山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西。休将白发唱黄鸡。(《浣溪沙》)转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。(《水调歌头·明月几时有》)与本文一样,这两首词都写于作者政治失意之时,却都表达了一种乐观旷达的情怀。由此,你得到了什么启示?人生愈艰苦,心胸愈坦荡。学生自主完成练习题。借助工具书,查找资料对课文进行预习。学而时习之不亦悦乎温故而知新可以为师矣敏而好学不耻下问自主·合作·探究互助·相长·共享学而不厌诲人不倦学而不思则罔思而不学则殆业精于勤行成于思八年级语文(上册)班组号学生姓名:3、文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?“但少闲人如吾两人耳。”作者最后这一句慨叹,看似平淡,意在点睛。这句话至少有两层意思:一是那些追名逐利的小人,趋炎附势,奔走钻营,陷入那茫茫宦海而难以自拔,何曾得暇领略这清虚冷月的仙境?二是表现了作者安闲自适的心境,当然其中也透出了自己不能为朝廷尽忠的抱怨。贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。4、理解“闲人”的含义:“闲人”,即清闲的人,这里并非是指闲极无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意(1)、(这里)实是欲界之仙都(2)、月色入户,(我)欣然起行(3)、怀民亦未寝,(我们)相与步于中庭3、【甲】文提到“康乐”,【乙】文提到“张怀民”,各有什么用意?【甲】文的“康乐”指南朝著名山水诗人谢灵运,作者在此提及他,是为了说明能够欣赏领略山川之美的人很少,希望与谢灵运比肩之意溢于言表,表达了作者的自得之情。【乙】文的张怀民与作者的经历相似:两人同为被贬之人,虽有壮志,但只是“闲人”而已,作者在此提及他,进一步加深了作者心中的这种寂寞之感。味。首先,“闲人”指具有闲情雅致的人。月夜处处都有,有了人的欣赏才有美,只有此时此地的月夜才是最幸运的,因为有情趣高雅的人欣赏它。其次,...