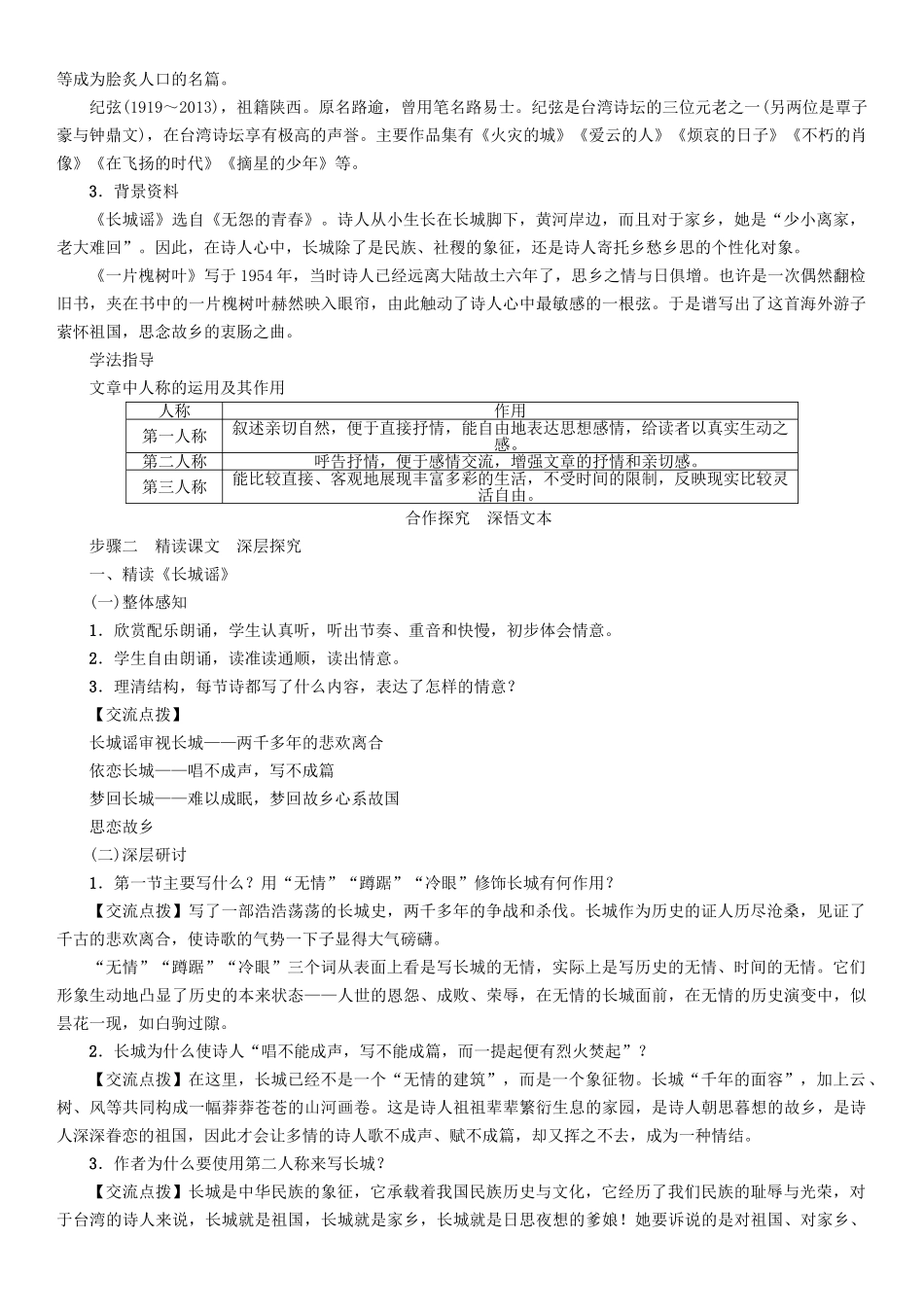

第6课现代诗两首【导学目标】1.理解并积累生字、生词;了解作者及其作品的写作背景,体会诗人的思想感情。2.反复朗读,把握诗歌的基本思想,重点分析借物抒情的写法,感受诗歌的语言美。3.培养热爱家乡、热爱祖国的思想感情。【课时计划】2课时1.自主学习,让学生围绕“自主学习展示交流”中的知识点进行自主学习。(1)带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成“自主学习展示交流”中的思考题,准备展示交流。(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示“自主学习展示交流”中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成“合作探究深悟文本”中的思考题。(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。精彩导入激发兴趣“乡愁”是马致远笔下的“夕阳西下,断肠人在天涯”;“乡愁”是柳永梦醒后的“杨柳岸晓风残月”;“乡愁”是李清照的浅吟低唱;“乡愁”是苏轼的慷慨悲歌;“乡愁”是漂泊异乡的游子剪不断的情结;“乡愁”是一坛海外赤子饮不尽的烈酒;“乡愁”是梦里的“长城”;“乡愁”是“一片槐树叶”,载着诗人浓浓的情思,漂洋过海……接着,利用多媒体展示多张长城图片,配以《长城谣》歌曲。学生对长城产生直观感受,营造思乡爱国氛围,引出台湾女诗人席慕蓉的《长城谣》。自主学习展示交流步骤一知识梳理夯实基础1.生难字词(1)字音隘口(ài)歌谣(yáo)蹲踞(jù)山巅(diān)焚起(fén)槐树(huái)(2)词义隘口:狭窄的山口。荒莽:荒僻的莽原。蝉翼:蝉的翅膀,形容物体很薄,文中形容树叶很薄。2.作者名片席慕蓉,1943年生于重庆,现居台湾,蒙古族女诗人,蒙古名字全称穆伦·席连勃,意为大江河。出版的诗集有《七里香》《无怨的青春》《时光九篇》等。其中《一棵开花的树》《山路》《出塞曲》《悲歌》《渡口》等成为脍炙人口的名篇。纪弦(1919~2013),祖籍陕西。原名路逾,曾用笔名路易士。纪弦是台湾诗坛的三位元老之一(另两位是覃子豪与钟鼎文),在台湾诗坛享有极高的声誉。主要作品集有《火灾的城》《爱云的人》《烦哀的日子》《不朽的肖像》《在飞扬的时代》《摘星的少年》等。3.背景资料《长城谣》选自《无怨的青春》。诗人从小生长在长城脚下,黄河岸边,而且对于家乡,她是“少小离家,老大难回”。因此,在诗人心中,长城除了是民族、社稷的象征,还是诗人寄托乡愁乡思的个性化对象。《一片槐树叶》写于1954年,当时诗人已经远离大陆故土六年了,思乡之情与日俱增。也许是一次偶然翻检旧书,夹在书中的一片槐树叶赫然映入眼帘,由此触动了诗人心中最敏感的一根弦。于是谱写出了这首海外游子萦怀祖国,思念故乡的衷肠之曲。学法指导文章中人称的运用及其作用人称作用第一人称叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。第二人称呼告抒情,便于感情交流,增强文章的抒情和亲切感。第三人称能比较直接、客观地展现丰富多彩的生活,不受时间的限制,反映现实比较灵活自由。合作探究深悟文本步骤二精读课文深层探究一、精读《长城谣》(一)整体感知1.欣赏配乐朗诵,学生认真听,听出节奏、重音和快慢,初步体会情意。2.学生自由朗诵,读准读通顺,读出情意。3.理清结构,每节诗都写了什么内容,表达了怎样的情意?【交流点拨】长城谣审视长城——两千多年的悲欢离合依恋长城——唱不成声,写不成篇梦回长城——难以成眠,梦回故乡心系故国思恋故乡(二)深层研讨1.第一节主要写什么?用“无情”“蹲踞”“冷眼”修饰长城有何作用?【交流点拨】写了一部浩浩荡荡的长城史,两千多年的争战和杀伐。长城作为历史的证人历尽沧桑,见证了千古的悲欢离合,使诗歌的气势一下子显得大气磅礴。“无情”“蹲踞”“冷眼”三个词从表面上看是写长城的无情,实际上是写历史的无情、时间的无情。它们形象生动地凸显了历...