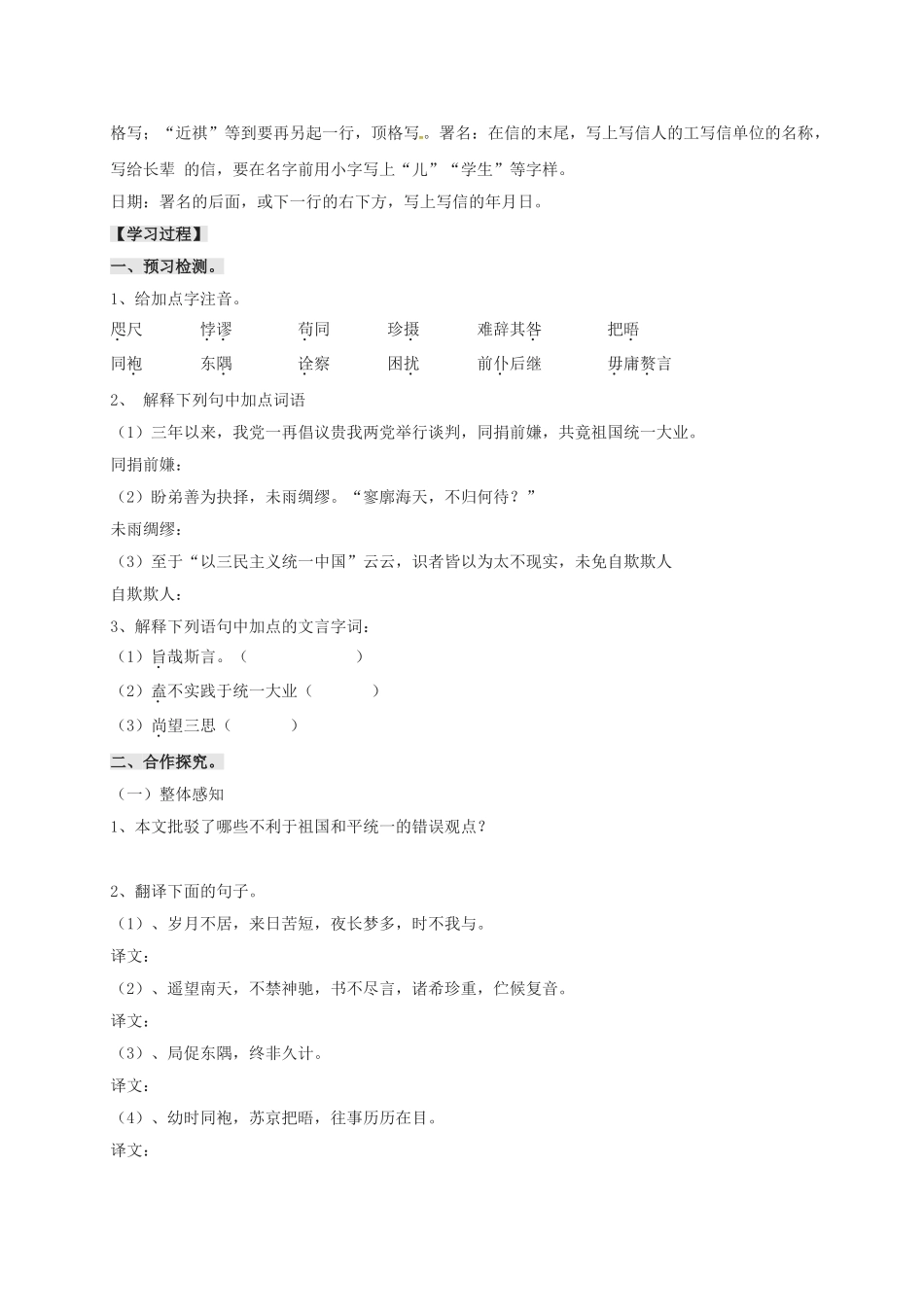

13.《致蒋经国先生信》导学案教师寄语:位卑未敢忘忧国。九年级(上)执笔:刘志开审核:课型:新授课执行时间:班级组名姓名评分小组长签名【学习目标】1、扎实掌握咫尺、悖谬、珍摄、政躬违和、难辞其咎等词语的含义,了解书信的有关知识,整体把握课文。2、通过自主学习、合作探究,了解书信表情达意的方法,学习从不同角度劝说的同时反驳对方言论的写法。3、激情投入,享受学习的快乐;感受伟大的爱国主义感情,从内心激起对祖国以及对中华民族的热爱。【知识链接】走近作者:1、廖承志,广东惠阳人,1908年9月25日生于日本东京,1983年6月10日在北京逝世。无产阶级革命家、杰出的社会活动家、党和国家的优秀领导人。通晓五种外语,擅长书画、诗词、戏剧。新中国成立后,长期致力于巩固和发展包括台湾在内的爱国统一战线,为祖国统一大业作出了重大贡献。2、蒋经国:蒋介石之子,蒋介石病逝后,1978年5月20日,蒋经国主政台湾,1988年1月13日,在台北病逝。写作背景:新中国成立后,毛泽东主席就提出“一定要解放台湾”,1979年1月全国人大常委会发表《台湾同胞书》,提出“和平解决”台湾问题的方针,此后邓小平又提出了“一国两制”的原则三年后廖承志给蒋经国写了这封书信,劝说他为祖国和平统一作出贡献。1982年7月24日,廖承志给蒋经国发出的公开信,刊发在7月25日《人民日报》上,出乎台湾当局的意料,引起海内外瞩目。文体知识:书信是我们日常生活中经常使用的一种应用文,是人们日常生活、工作不可缺少的交际交流思想的工具。学习书信要注意书信的写法。书信一般由五部分组成:称呼、正文、结束语、署名、日期。称呼:对收信人的称呼,要顶格写,写于信的开头,后面加上冒号。如“经国吾弟:”等。正文:是信的主要部分。这部分要求表达清楚、交代明白。第二行空两格起笔写,要注意灵活分段。结束语:正文写完后,一般要写表示祝贺或敬意的话。如“顺祝/近祺”等。“顺祝”另起一行,空两格写;“近祺”等到要再另起一行,顶格写。署名:在信的末尾,写上写信人的工写信单位的名称,写给长辈的信,要在名字前用小字写上“儿”“学生”等字样。日期:署名的后面,或下一行的右下方,写上写信的年月日。【学习过程】一、预习检测。1、给加点字注音。咫尺悖谬苟同珍摄难辞其咎把晤同袍东隅诠察困扰前仆后继毋庸赘言2、解释下列句中加点词语(1)三年以来,我党一再倡议贵我两党举行谈判,同捐前嫌,共竟祖国统一大业。同捐前嫌:(2)盼弟善为抉择,未雨绸缪。“寥廓海天,不归何待?”未雨绸缪:(3)至于“以三民主义统一中国”云云,识者皆以为太不现实,未免自欺欺人自欺欺人:3、解释下列语句中加点的文言字词:(1)旨哉斯言。()(2)盍不实践于统一大业()(3)尚望三思()二、合作探究。(一)整体感知1、本文批驳了哪些不利于祖国和平统一的错误观点?2、翻译下面的句子。(1)、岁月不居,来日苦短,夜长梦多,时不我与。译文:(2)、遥望南天,不禁神驰,书不尽言,诸希珍重,伫候复音。译文:(3)、局促东隅,终非久计。译文:(4)、幼时同袍,苏京把晤,往事历历在目。译文:4、请你结合的历史知识,说明台湾自古以来就是中国的领土。(二)解读文本1、作者劝说和平统一有哪些理由?2、本文表达了作者的什么思想感情?3、作者是如何反驳那些不利于和平统一的言论的?(三)精句赏析。1、咫尺之隔,竟成海天之遥。南京匆匆一晤,瞬逾三十六载。幼时同袍,苏京把晤,往事历历在目。提示:这几句从哪些方面畅叙旧情?赏析:2、“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”。有何作用?此句表达了作者怎样的思想感情?赏析:(四)文本理解3、当时台湾方面有哪些不利于统一的言论?对此作者表明了怎样的态度?解析指导:本题答案就在原文之中,回答时注意简练概括。4、作者是从哪些角度来劝说蒋经国先生的?解析指导:通过读文章可知,作者先从正面劝说,后从反面劝说。5、课文中三个中心段落的末尾分别出现了“愿弟慎思”“望弟再思”“尚望三思”这三句话,它们在文中的作用是什么?解析指导:回答时,首先要比较一下,这三句话有什么不同和相同...