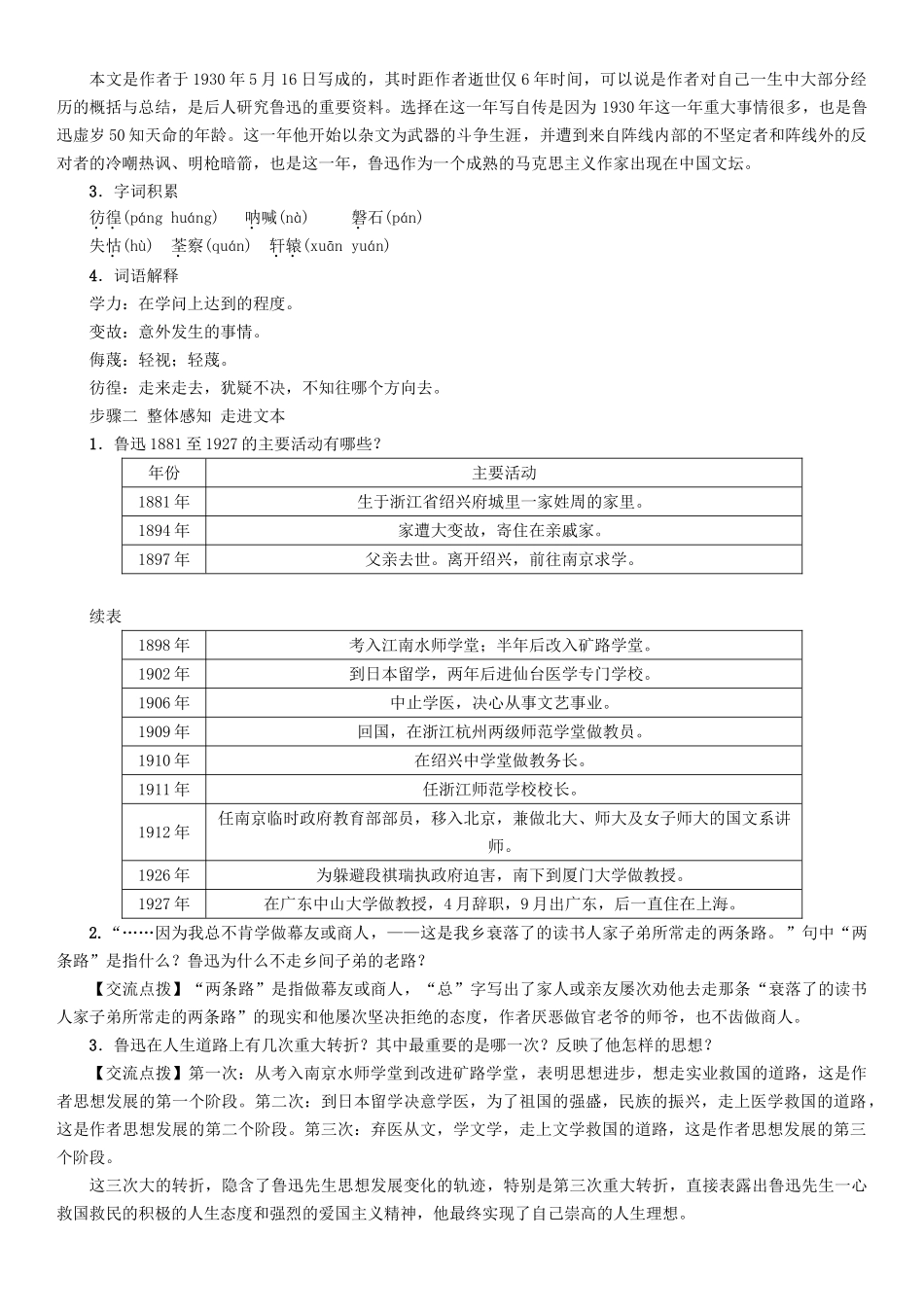

9鲁迅自传【课前寄语】鲁迅是现代中国的伟大人物,他是五四新文化运动的主将。他如匕首、投枪的文章令反动派咬牙切齿,他的思想光照旧中国追求光明的一代又一代,启示并号召千百万国人擦亮眼睛起来反抗腐朽黑暗的社会。他有着怎样的生平事迹呢?让我们走进鲁迅的自传里去一探究竟吧!【学习目标】1.利用工具书,增加字词积累。2.了解传记的特点和写作要求。3.理解文中关键词语的含义和作用。了解传记里评论的作用,体会文中隐含的思想感情。教法指导:1.自主学习让学生围绕“自学互研”中的知识点进行自主学习。(1)学生带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成步骤二中的思考题,准备展示交流。(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示步骤二中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成步骤三中的思考题。(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。情景导入生成问题在我国近现代文化长空中闪烁着一颗璀璨的明星,他以犀利如匕首、投枪的文字令那些为反动军阀张目的无耻文人汗颜丧胆,他对社会的准确剖析令史学家惊叹折服,他对青年的关心指引赢得革命者“同志”般的信任。他是谁?对,他就是我们所深深敬仰的鲁迅先生。今天我们来学习《鲁迅自传》,系统了解这位伟人的一生,同时也了解一下他是如何评论自己的。自学互研生成新知步骤一知识梳理夯实基础1.了解作者鲁迅(1881-1936),原名周树人,浙江绍兴人,我国伟大的思想家、革命家、文学家。著作有杂文、小说、散文、诗歌等,收在《鲁迅全集》里,著有小说集《呐喊》《彷徨》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《南腔北调集》等。2.写作背景本文是作者于1930年5月16日写成的,其时距作者逝世仅6年时间,可以说是作者对自己一生中大部分经历的概括与总结,是后人研究鲁迅的重要资料。选择在这一年写自传是因为1930年这一年重大事情很多,也是鲁迅虚岁50知天命的年龄。这一年他开始以杂文为武器的斗争生涯,并遭到来自阵线内部的不坚定者和阵线外的反对者的冷嘲热讽、明枪暗箭,也是这一年,鲁迅作为一个成熟的马克思主义作家出现在中国文坛。3.字词积累彷徨(pánghuáng)呐喊(nà)磐石(pán)失怙(hù)荃察(quán)轩辕(xuānyuán)4.词语解释学力:在学问上达到的程度。变故:意外发生的事情。侮蔑:轻视;轻蔑。彷徨:走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。步骤二整体感知走进文本1.鲁迅1881至1927的主要活动有哪些?年份主要活动1881年生于浙江省绍兴府城里一家姓周的家里。1894年家遭大变故,寄住在亲戚家。1897年父亲去世。离开绍兴,前往南京求学。续表1898年考入江南水师学堂;半年后改入矿路学堂。1902年到日本留学,两年后进仙台医学专门学校。1906年中止学医,决心从事文艺事业。1909年回国,在浙江杭州两级师范学堂做教员。1910年在绍兴中学堂做教务长。1911年任浙江师范学校校长。1912年任南京临时政府教育部部员,移入北京,兼做北大、师大及女子师大的国文系讲师。1926年为躲避段祺瑞执政府迫害,南下到厦门大学做教授。1927年在广东中山大学做教授,4月辞职,9月出广东,后一直住在上海。2.“……因为我总不肯学做幕友或商人,——这是我乡衰落了的读书人家子弟所常走的两条路。”句中“两条路”是指什么?鲁迅为什么不走乡间子弟的老路?【交流点拨】“两条路”是指做幕友或商人,“总”字写出了家人或亲友屡次劝他去走那条“衰落了的读书人家子弟所常走的两条路”的现实和他屡次坚决拒绝的态度,作者厌恶做官老爷的师爷,也不齿做商人。3.鲁迅在人生道路上有几次重大转折?其中最重要的是哪一次?反映了他怎样的思想?【交流点拨】第一次:从考入南京水师学堂到改进矿路学堂,表明思想进步,想走实业救国的道路,这是作者思想发展的第一个阶段。第二次:到日本...