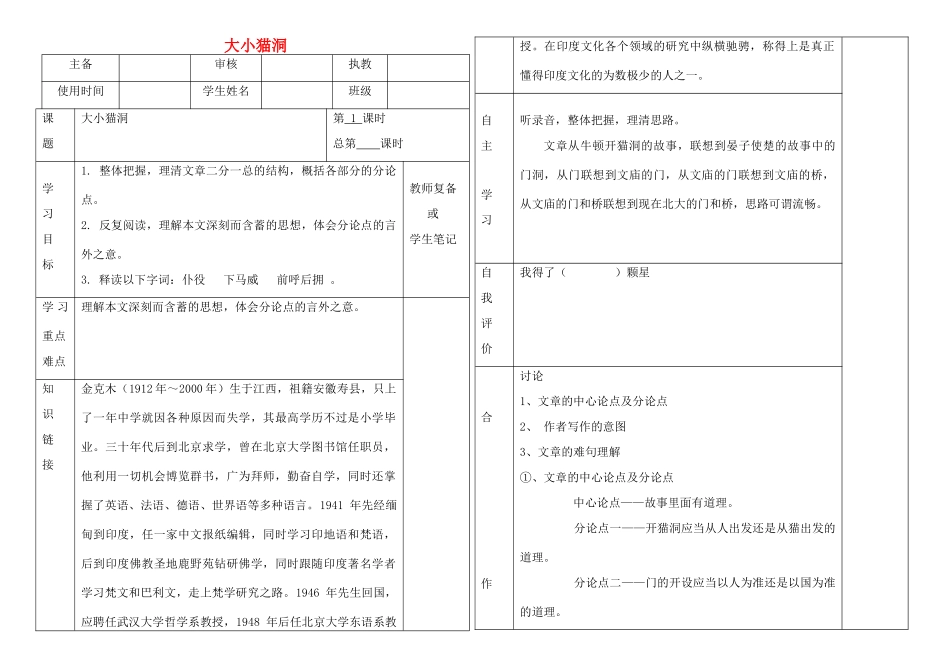

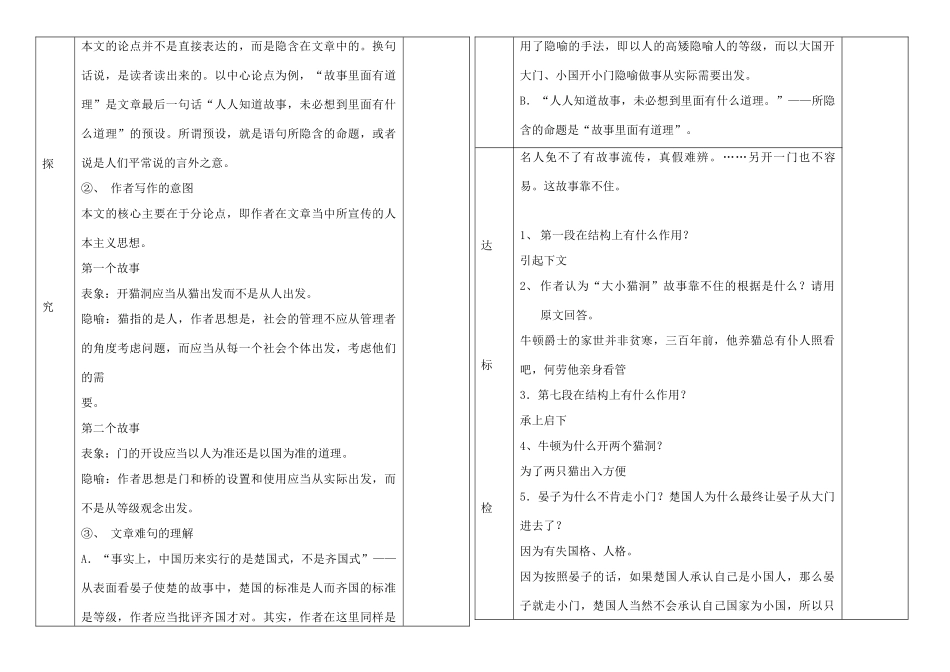

大小猫洞主备审核执教使用时间学生姓名班级课题大小猫洞第1课时总第课时学习目标1.整体把握,理清文章二分一总的结构,概括各部分的分论点。2.反复阅读,理解本文深刻而含蓄的思想,体会分论点的言外之意。3.释读以下字词:仆役下马威前呼后拥。教师复备或学生笔记学习重点难点理解本文深刻而含蓄的思想,体会分论点的言外之意。知识链接金克木(1912年~2000年)生于江西,祖籍安徽寿县,只上了一年中学就因各种原因而失学,其最高学历不过是小学毕业。三十年代后到北京求学,曾在北京大学图书馆任职员,他利用一切机会博览群书,广为拜师,勤奋自学,同时还掌握了英语、法语、德语、世界语等多种语言。1941年先经缅甸到印度,任一家中文报纸编辑,同时学习印地语和梵语,后到印度佛教圣地鹿野苑钻研佛学,同时跟随印度著名学者学习梵文和巴利文,走上梵学研究之路。1946年先生回国,应聘任武汉大学哲学系教授,1948年后任北京大学东语系教授。在印度文化各个领域的研究中纵横驰骋,称得上是真正懂得印度文化的为数极少的人之一。自主学习听录音,整体把握,理清思路。文章从牛顿开猫洞的故事,联想到晏子使楚的故事中的门洞,从门联想到文庙的门,从文庙的门联想到文庙的桥,从文庙的门和桥联想到现在北大的门和桥,思路可谓流畅。自我评价我得了()颗星合作讨论1、文章的中心论点及分论点2、作者写作的意图3、文章的难句理解①、文章的中心论点及分论点中心论点——故事里面有道理。分论点一——开猫洞应当从人出发还是从猫出发的道理。分论点二——门的开设应当以人为准还是以国为准的道理。探究本文的论点并不是直接表达的,而是隐含在文章中的。换句话说,是读者读出来的。以中心论点为例,“故事里面有道理”是文章最后一句话“人人知道故事,未必想到里面有什么道理”的预设。所谓预设,就是语句所隐含的命题,或者说是人们平常说的言外之意。②、作者写作的意图本文的核心主要在于分论点,即作者在文章当中所宣传的人本主义思想。第一个故事表象:开猫洞应当从猫出发而不是从人出发。隐喻:猫指的是人,作者思想是,社会的管理不应从管理者的角度考虑问题,而应当从每一个社会个体出发,考虑他们的需要。第二个故事表象:门的开设应当以人为准还是以国为准的道理。隐喻:作者思想是门和桥的设置和使用应当从实际出发,而不是从等级观念出发。③、文章难句的理解A.“事实上,中国历来实行的是楚国式,不是齐国式”——从表面看晏子使楚的故事中,楚国的标准是人而齐国的标准是等级,作者应当批评齐国才对。其实,作者在这里同样是用了隐喻的手法,即以人的高矮隐喻人的等级,而以大国开大门、小国开小门隐喻做事从实际需要出发。B.“人人知道故事,未必想到里面有什么道理。”——所隐含的命题是“故事里面有道理”。达标检名人免不了有故事流传,真假难辨。……另开一门也不容易。这故事靠不住。1、第一段在结构上有什么作用?引起下文2、作者认为“大小猫洞”故事靠不住的根据是什么?请用原文回答。牛顿爵士的家世并非贫寒,三百年前,他养猫总有仆人照看吧,何劳他亲身看管3.第七段在结构上有什么作用?承上启下4、牛顿为什么开两个猫洞?为了两只猫出入方便5.晏子为什么不肯走小门?楚国人为什么最终让晏子从大门进去了?因为有失国格、人格。因为按照晏子的话,如果楚国人承认自己是小国人,那么晏子就走小门,楚国人当然不会承认自己国家为小国,所以只测好让晏子走大门。6.选文分几个层次?各用一句话概括层意。两个。第一层(1-6),牛顿开猫洞的故事里面有做事应以人为本还是以猫为本的论述;第二层,晏子使楚的故事里有门的开设应以人为本还是以国为本的论述。7、你生活中遇到过类似晏子的遭遇吗?符合题意即可。课堂小结这篇文章看似拉拉杂杂,由大小猫洞谈到大小城门,再谈到文庙的大门及“状元桥”,作者究竟要告诉读者什么?——作者要告诉读者的就是考虑问题要从人的实际需要出发,即以人为本的思想。深入地分析,还可以有所区别,第一个故事宣传的是共和的思想,即关注弱势群体与弱势个体的利益,第二个故事宣传的是民主的思想,即关心多数人的利益。课后反思