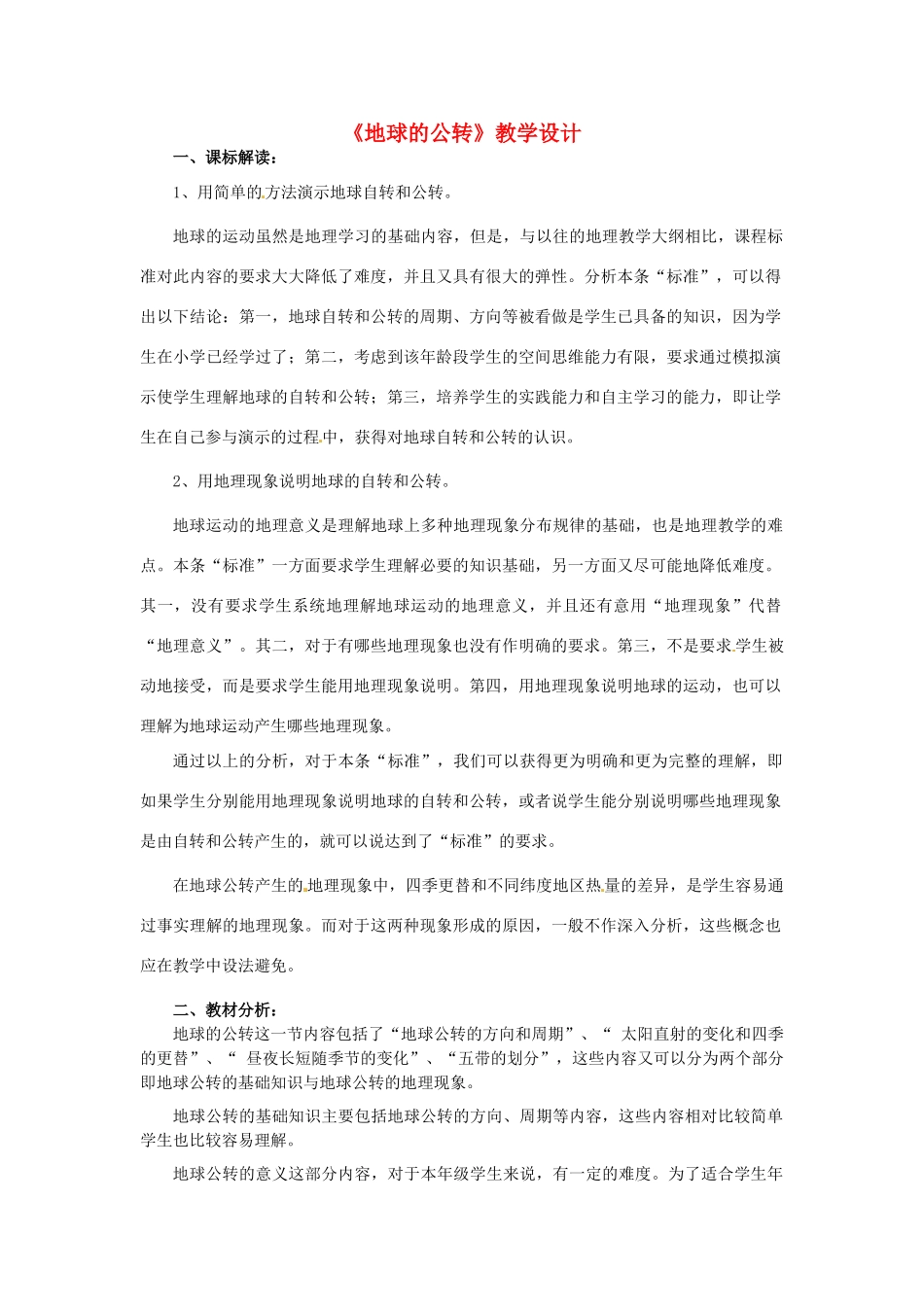

《地球的公转》教学设计一、课标解读:1、用简单的方法演示地球自转和公转。地球的运动虽然是地理学习的基础内容,但是,与以往的地理教学大纲相比,课程标准对此内容的要求大大降低了难度,并且又具有很大的弹性。分析本条“标准”,可以得出以下结论:第一,地球自转和公转的周期、方向等被看做是学生已具备的知识,因为学生在小学已经学过了;第二,考虑到该年龄段学生的空间思维能力有限,要求通过模拟演示使学生理解地球的自转和公转;第三,培养学生的实践能力和自主学习的能力,即让学生在自己参与演示的过程中,获得对地球自转和公转的认识。2、用地理现象说明地球的自转和公转。地球运动的地理意义是理解地球上多种地理现象分布规律的基础,也是地理教学的难点。本条“标准”一方面要求学生理解必要的知识基础,另一方面又尽可能地降低难度。其一,没有要求学生系统地理解地球运动的地理意义,并且还有意用“地理现象”代替“地理意义”。其二,对于有哪些地理现象也没有作明确的要求。第三,不是要求学生被动地接受,而是要求学生能用地理现象说明。第四,用地理现象说明地球的运动,也可以理解为地球运动产生哪些地理现象。通过以上的分析,对于本条“标准”,我们可以获得更为明确和更为完整的理解,即如果学生分别能用地理现象说明地球的自转和公转,或者说学生能分别说明哪些地理现象是由自转和公转产生的,就可以说达到了“标准”的要求。在地球公转产生的地理现象中,四季更替和不同纬度地区热量的差异,是学生容易通过事实理解的地理现象。而对于这两种现象形成的原因,一般不作深入分析,这些概念也应在教学中设法避免。二、教材分析:地球的公转这一节内容包括了“地球公转的方向和周期”、“太阳直射的变化和四季的更替”、“昼夜长短随季节的变化”、“五带的划分”,这些内容又可以分为两个部分即地球公转的基础知识与地球公转的地理现象。地球公转的基础知识主要包括地球公转的方向、周期等内容,这些内容相对比较简单学生也比较容易理解。地球公转的意义这部分内容,对于本年级学生来说,有一定的难度。为了适合学生年龄特点和现有知识基础,教材对本节教学中的一些难点问题进行了简化处理,回避了一些难懂的概念,如“时区”“日界线”“黄赤交角”等,教学中,注意不要将知识引导得太深,主要能让学生初步理解地球运动与相应地理现象之间的简单因果关系即可。三、教学目标1、会用地球仪演示地球的公转,说出地球公转的方向、周期,并能够解释所产生的季节变化与热量差异现象。2、能够结合当地季节变化的实例,说明其与地球公转的关系。3、利用地球上的五带分布图说出五带划分的界限,并能够举例说明各带的特点。4、初步懂得地球上地理事物之间是相互联系的,培养探究地球奥秘的热情。四、学情分析:1、学习者为初一学生,空间思维能力已经比较强。2、对于事物的空间运动和演变过程需要借助模型才能有所认识。3、在上一课时已经学习了地球自转运动的基础知识,且在小学期间曾经接触过有关地球绕太阳公转的结论,知道地球公转一周的时间是一年。4、大多数学生对公转的运动状态和演变过程还不是很清楚,还不能清楚地表述地球的公转和日常现象的关系,尽管对其中的某些地理现象有过不同程度的感知。5、大多数学生能有目的、有计划地对一些地理现象进行长时间的观察,也能有意识地利用已有地理知识对观察结果进行分析、判断,给出合理的解释。五、评价设计:通过演示地球的公转,让学生能够说出地球公转的方向、周期,并能够解释所产生的季节变化与热量差异现象。通过地球公转产生的地理现象的学习,使学生能够结合当地季节变化的实例,说明其与地球公转的关系。六、教学过程:(一)知识回顾:(1分钟)上节课我们学习了地球的自转运动,请同学们回忆一下,地球是怎么样自转的?自转的方向和周期?自转产生了哪些地理现象?(二)情景导入:(1分钟)展示与以下问题相关的图片,并提问:1.老师已经绕太阳转了40多圈,今后我还准备绕太阳再转上几十圈呢?你相信吗?为什么?2.在不同季节,我们放学的时间有变化吗?3.为什么天安门广场举行升旗仪式的时间总是...