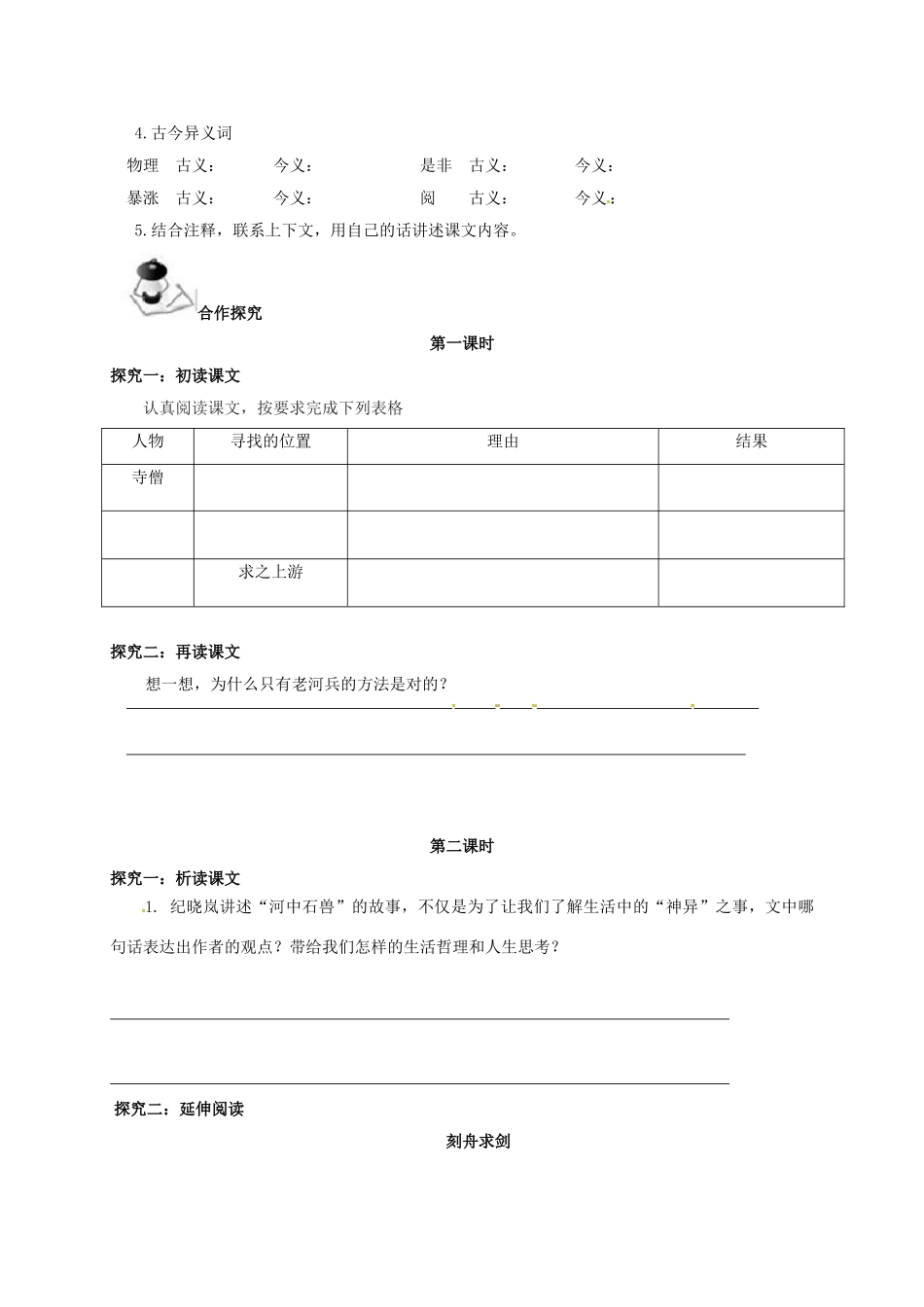

22.河中石兽学习目标1.能够用自己的话讲述寻找石兽的故事;2.反复阅读,能够理解课文蕴含的哲理;学法指导通过反复诵读课文,疏通文意,能够用自己的话讲述寻找石兽的故事;仔细揣摩语言领悟课文蕴含的哲理。自主学习1.知识链接:纪昀(1724-1805)清代学者、文学家,字晓岚,一字春帆。学识渊博,自幼聪慧过人,再加之后来对人情事故之通达,24岁便中进士,31岁成为翰林院大学士。他为人为官刚直不阿,机智善辩,其渊博学识和管理才能深受乾隆帝赏识,成为卷帙浩繁的《四库全书》的总纂官,其作品涉猎文学、历史、哲学政治经济地理等各个领域。他的作品记录很多亲身经历,详述一切他认为值得注意的事件,又对所叙内容常常加以讥讽和评论。本文选自他晚年所作的文言笔记小说《阅微草堂笔记》。该书主要记述狐鬼神怪故事,其中也有不少关于考据的文字。2.给加点的字注音。圮()于河募()金重修棹()数小舟曳铁钯()木柿()湮()没啮()沙溯()欤()3.解释加点的字词一寺临河干:山门圮于河:竟不可得:臆断:如是再啮:但知其一:尔辈:然则:4.古今异义词物理古义:今义:是非古义:今义:暴涨古义:今义:阅古义:今义:5.结合注释,联系上下文,用自己的话讲述课文内容。合作探究第一课时探究一:初读课文认真阅读课文,按要求完成下列表格人物寻找的位置理由结果寺僧求之上游探究二:再读课文想一想,为什么只有老河兵的方法是对的?第二课时探究一:析读课文1.纪晓岚讲述“河中石兽”的故事,不仅是为了让我们了解生活中的“神异”之事,文中哪句话表达出作者的观点?带给我们怎样的生活哲理和人生思考?探究二:延伸阅读刻舟求剑楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!(契:用刀刻记号;坠:落下;止:停止)1.楚人最可笑的“行”是2.文中的故事说明了什么道理?这两个故事共同蕴含了什么道理?我们可以从两文中得到什么启示我的收获学习了本文,你收获了什么?22.河中石兽自主学习2.pǐmùzhàoyèpáfèiyānnièsùyì3.临:靠近。坯:倒塌。竟:最终。臆断:主观的判断。是:这样。但:只。尔辈:你们。然则:然而.....那么。4.物理古义:客观事物的道理今义:物理学/是非古义:这不是今义:事物的正确和错误/暴涨古义:指洪水今义:(水位)急剧上涨/阅古义:经历今义:看5.略合作探究第一课时探究一:初读课文人物寻找的位置理由结果寺僧求之下流以为顺流下矣寻十余里,无迹讲学家求之地中石性坚重,沙性松浮,湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳众服为确论(却没有找到)老河兵求之上流石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。其言,果得于数里外探究二:再读课文庙僧只根据常情推断,缺乏理论和经验,而讲学家有理论,但只考虑到了石兽和泥沙的关系,忽略了流水,犯了脱离实际,主观臆断的错误。只有老河兵有非常丰富的实践经验,全面分析了石兽,泥沙和流水三者的关系。所以提出了正确的方法。第二课时探究一:析读课文1.“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”这句话,既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又指明了认识事物的方法和途径:天下事物虽有共同的规律,但又有各自特殊的性质原理,我们切不可不加分析,拘泥于一般的道理而主观臆断,不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;遵循客观规律,理论联系实际,不可做空头理论家。用我们的头脑,用一种科学精神去认识这个纷繁复杂的世界。探究二:延伸阅读1.从其所契者入水求之2.道理:不能死守教条,静止地看待问题。共同的道理:讽刺那些死搬教条、固执己见、不知变通、不知道根据实际采取灵活对策的人。启示:人应随着事物的变化而变化,改变解决问题的方法,不能静止地看待问题。我的收获略