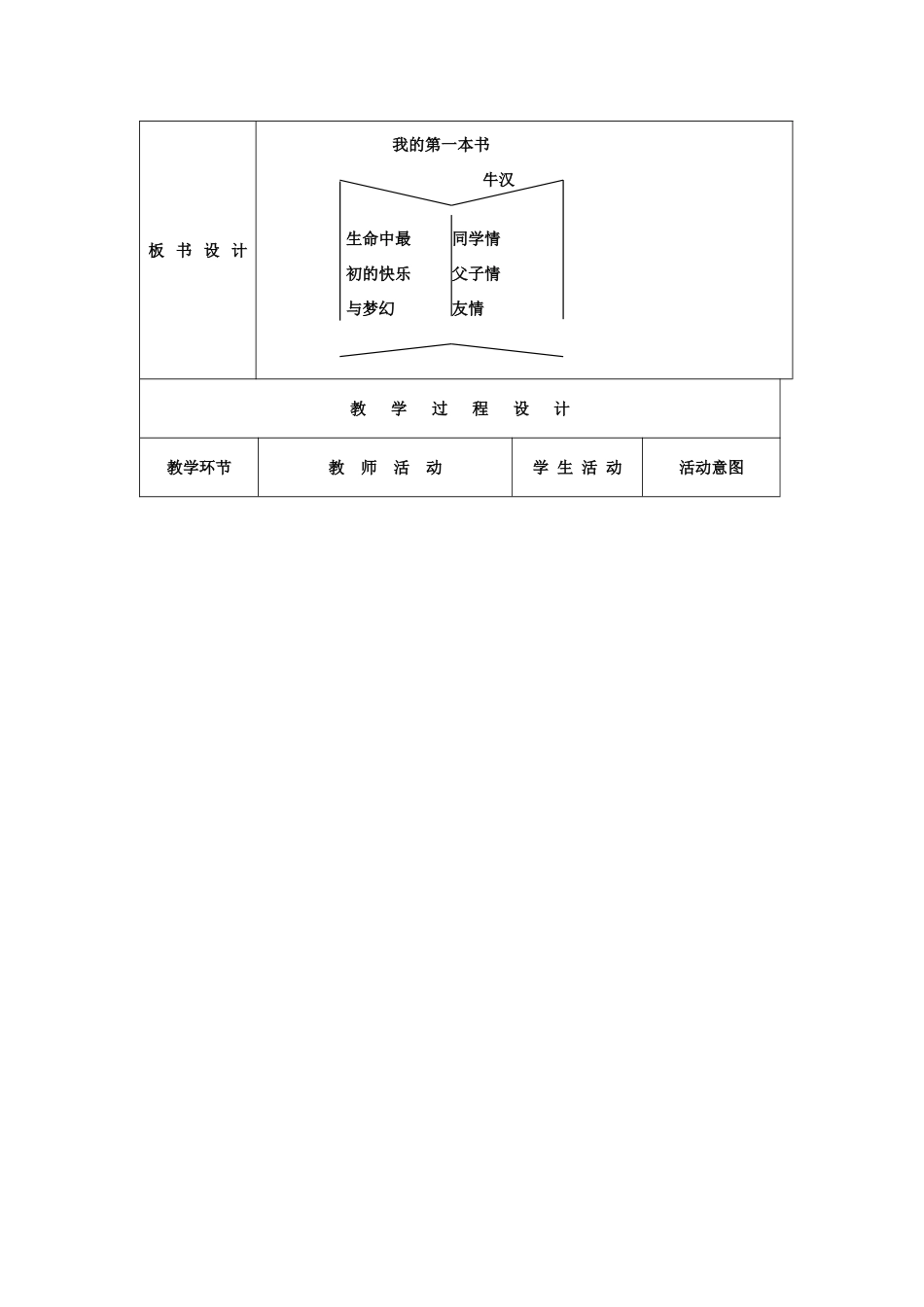

我的第一本书我的第一本书课标要求欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品的思想感情倾向,能联系文化背景做出自己的评价。教材分析《我的第一本书》是语文七年级上人教版(新疆专用)第二单元的一篇自读课文,是诗人牛汉的一篇随笔。他的“第一本书”折射出20世纪初中国农村的苦难生活、人间温情和生活乐趣。学习这篇课文,可以帮助学生认识生活的底蕴,感悟读书对于人生的意义。教学目标知识目标:识记重点字词。能力目标:能复述课文内容,说出第一本书的深刻含义。通过分析重点的语句,体会本文的思想感情。情感目标:体味作品展示的苦难生活境遇,感悟知识改变命运的深刻内涵。教学重点感悟作者的思想感情,体会“第一本书”的深刻意义。教学难点体会作者对苦难生活的深刻体察和独特感悟。教学方法讨论法、点拨法课型阅读课板书设计我的第一本书牛汉生命中最同学情初的快乐父子情与梦幻友情教学过程设计教学环节教师活动学生活动活动意图一、导入新课:二、感知故事:三、品味情感:对于诗人牛汉,同学们并不陌生,我们曾学习过他的(生齐说)《华南虎》,今天我们学习诗人牛汉的一篇散文,一篇他回忆童年生活的散文——《我的第一本书》。牛汉先生在课文第1自然段中解释为什么写这第一本书时,这样说:可是这一本却让我一生难以忘怀,它酷似德国卜劳恩的《父与子》中的一组画,不过看了很难笑起来。(投影)这节课,我和同学们就从这句话入手,一起走进课文。下面,我们进行第一个阅读活动。(投影)活动一:请快速默读课文,用简洁的语言说说文章写了哪些难以忘怀的人和事。在这些故事中,我们读出了父子亲情,同学友情,还有“我”读书时的乐趣。那么,在这些情感中,作者着力最多,最想突出的情感是什么呢?请看:它酷似德国卜劳恩的《父与子》中的一组画。“酷似”是什么意思?你们谁了解《父与子》漫画。回忆、倾听朗读投影上的文字默读课文概括事件解释“酷似”一词的意思介绍漫画《父与子》激发阅读欲望提高默读能力整体感知课文内容,提高语言概括能力。激发阅读兴趣为理解父亲的形象作铺垫教学过程设计教学环节教师活动学生活动活动意图教师总结:卜劳恩的《父与子》描绘的就是父亲卜劳恩和他的儿子克里斯蒂安之间的生活点滴,体现了父子之间浓浓亲情。那么,文章中哪些故事也体现了父子情深?让我们将目光聚焦,一起品读第3、4、5、8自然段,进行第二个阅读活动。(投影)阅读文章第3、4、5、8节,联系相关语句,体会父亲哪些方面让人感动。如:第四自然段中父子之间的“三问三答”着实让我们感动。下面请同学们自由朗读第4自然段,体会父亲和“我”的心理、语气。然后请三位同学分角色朗读第4自然段。一位读父亲的语言,一位读“我”的语言,还有一位读旁白。哪位愿意自告奋勇?第8自然段则是父亲“行动”上的支持。因此,补书递书的过程就是父亲言传身教的育人过程。提醒一点,请同学们圈画出“课本”或“书”前的修饰语,品味一下其中的情感。重点研读3、4、5、8自然段,体会父爱三位同学分角色朗读,其他同学认真听读,然后点评。圈画出“课本”或“书”前的修饰语,品味一下其中的情感。养成认真读书的好习惯,提高语言感悟能力,感受父爱。通过朗读,揣摩语气,理解父亲的内心,,感受父亲的形象。通过圈点批注,提高语言感悟能力,感悟人物的情感:感激和崇敬之情。教学过程设计教学环节教师活动学生活动活动意图四、深入研读:小结:通过同学们的精彩点评和朗读,我们读出了一位懂得宽容、懂得理解孩子的父亲形象。父亲通过言传身教,对儿子裁书的做法由默许到支持。如此父亲,作者怎能忘怀?同学们,老师在读完这篇文章后,除了对这样的父亲产生深深的敬重之外,心中还有一份沉甸甸的酸楚,正如作者所说的,“看了很难笑起来”。下面,我们进行第三个阅读活动:(投影)请同学们再读课文,体会作者为什么“很难笑起来”。1.元贞家生活贫困,无力供他读书,最后只好一辈子在村子里谋生,读来让人心酸。2.阅读第13自然段,我感觉三个同龄人一起读书,但后来命运却迥然不同。特别是乔元贞本来和...