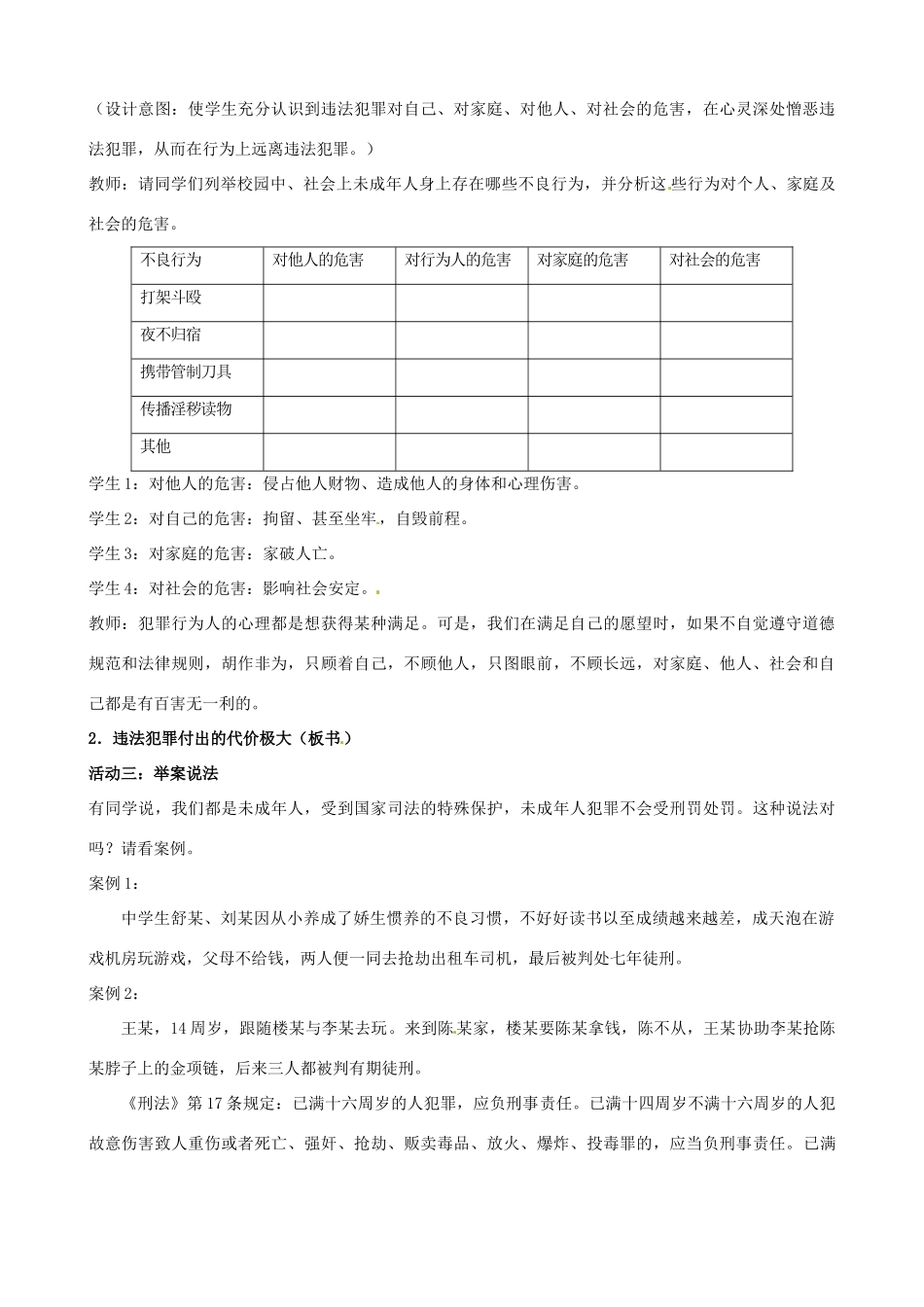

广西桂林灵川县第三中学七年级政治上册《第七课第三框防患于未然》教学设计新人教版一、课标要求“成长中的我”第三部分“学法用法”中:“了解一般违法与犯罪的区别,知道不良行为和严重不良行为可能发展为违法犯罪。”二、教学目标(一)情感、态度、价值观目标:认清犯罪的危害,感受法律的尊严;加强自身道德修养,增强法制观念,防微杜渐,做知法、守法的人。(二)能力目标:1.初步学会分辨是非,逐步形成自觉按照社会要求规范自身行为的能力。2.逐步形成自我控制、约束自己不良行为的能力。(三)知识目标:了解犯罪的危害,知道不良行为和严重不良行为可能发展为违法行为。三、学情分析绝大多数中学生对违法犯罪深恶痛绝,能做到遵纪守法。但由于社会各种因素的影响和家庭教育的不当,特别是中学生自身生理、心理的不成熟,缺乏自我保护能力,导致少数中学生沾染不良行为,如不矫治极易使他们滑向犯罪的泥潭。四、教材分析本框由“认清犯罪危害”“加强自我防范”两目组成。第一目:“认清犯罪危害”主要介绍犯罪的危害。首先,通过中学生陈某由好学生逐步陷入犯罪泥潭的事例,说明对自己要求不严格,法纪观念淡薄,极易产生违法犯罪行为,可见道德水平高低与违法犯罪有密切的关系。其次,通过小迪的事例,引导学生认识到犯罪行为的代价极大,对社会、他人、家庭和自己造成了巨大危害。最后,指出青少年应当憎恶违法犯罪,远离违法犯罪。第二目:“加强自我防范”主要介绍预防违法犯罪、防患于未然等内容。首先,从一个学生改变了爱占小便宜毛病的事例,引出要树立法律意识,从小事做起,预防违法犯罪。其次,简介了我国预防未成年人犯罪法中有关不良行为和严重不良行为的内容,通过检查自己有无不良行为的活动,提醒学生避免沾染不良习气,纠正不良行为,防患于未然。最后,设计了以角色扮演方式写一封回信的活动,引导学生要防微杜渐,严格要求自己,自觉遵纪守法。五、教学重点让学生知道不良行为和严重不良行为可能发展为违法犯罪,学会自觉抵制不良诱惑。六、教学难点遵守法律与践行道德之间的联系七、教时安排一课时八、教学方法讨论法、探究法九、教学手段多媒体教学十、教学过程(一)导入新课:通过上一节课的学习,我们知道了什么是违法犯罪,明白任何人触犯法律,都要受到法律的制裁。一个人走上犯罪道路,都有一个逐渐变化的过程,不良习惯会害了我们,我们要提高警惕,防微杜渐,拒绝不良诱惑。今天我们共同探讨第三框的内容:防患于未然。(二)新课新学:新课标第一网一、认清犯罪危害活动一:案例分析(设计意图:使学生认识到任由违纪违法,发展下去就会导致犯罪,必须增强防微杜渐的意识。)教师:请同学们阅读教材第97页陈某滑向犯罪深渊的案例,并思考:①陈某由违纪走向违法,最后滑向犯罪深渊的原因是什么?②道德水平高低与违法犯罪有什么关系?学生1:导致他走向犯罪道路的原因主要有:道德水平低,法制观念淡薄,为获得某种满足,贪图便宜。学生2:道德水平低,法纪观念淡薄,就难免违反法律甚至犯罪。教师:通过分析思考我们认识到:道德水平高低与违法犯罪有密切的关系。人的行为是受思想观念支配的。对自己要求不严格,道德水平低,法纪观念淡薄,就难免会违纪,甚至违法犯罪。我们应提高道德水平,增强法纪观念,追求上进,不犯或少犯错误,远离违法犯罪。1.道德水平高低与违法犯罪有密切的关系(板书)活动二:火眼金睛(设计意图:使学生充分认识到违法犯罪对自己、对家庭、对他人、对社会的危害,在心灵深处憎恶违法犯罪,从而在行为上远离违法犯罪。)教师:请同学们列举校园中、社会上未成年人身上存在哪些不良行为,并分析这些行为对个人、家庭及社会的危害。不良行为对他人的危害对行为人的危害对家庭的危害对社会的危害打架斗殴夜不归宿携带管制刀具传播淫秽读物其他学生1:对他人的危害:侵占他人财物、造成他人的身体和心理伤害。学生2:对自己的危害:拘留、甚至坐牢,自毁前程。学生3:对家庭的危害:家破人亡。学生4:对社会的危害:影响社会安定。教师:犯罪行为人的心理都是想获得某种满足。可是,我们在满足自己的愿望时,...