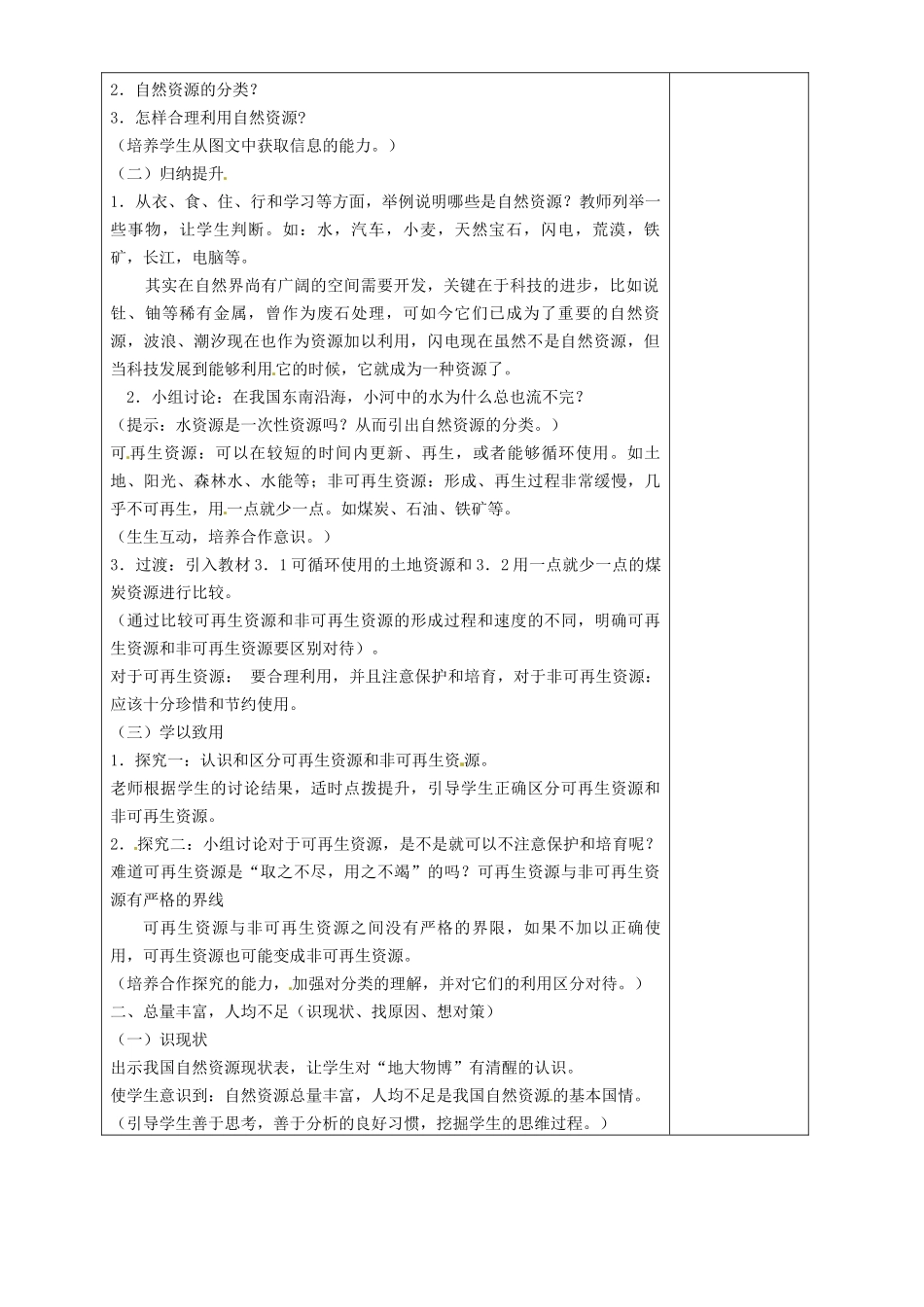

3.1自然资源的基本特征教学目标:【知识与技能】1.初步了解自然资源及其主要类型。2.了解自然资源与人类生产、生活的密切联系与重要性。3.了解我国自然资源总量丰富、人均不足,且破坏严重的现状。【过程与方法】培养学生理论联系实际,探究知识、分析问题的能力。【情感、态度与价值观】使学生形成正确的资源观,自觉和积极地参与到合理利用资源、保护资源的行列中。教学重点:自然资源的主要类型及我国的自然资源现状。教学难点:合理利用自然资源。教学方法:启发学生积极进行发散思维,理论联系实际,使用情景感受法、自主学习法、合作探究法。教学过程:【创设情境、导入新课】联系教室及生活中的实例,让学生了解生活离不开自然资源。学生总结:(土地、阳光、矿产、水、森林等)。循序渐进:1.它们是存在于自然界,还是人为创造的?2.它们对人类来说有没有利用价值?(从生活实际来导入,激发学习兴趣。)一、图说自然资源(自主探究,归纳提升、学以致用)(一)自主学习阅读学习“可再生资源与非可再生资源”,思考以下问题:1.什么是自然资源?二次备课:2.自然资源的分类?3.怎样合理利用自然资源?(培养学生从图文中获取信息的能力。)(二)归纳提升1.从衣、食、住、行和学习等方面,举例说明哪些是自然资源?教师列举一些事物,让学生判断。如:水,汽车,小麦,天然宝石,闪电,荒漠,铁矿,长江,电脑等。其实在自然界尚有广阔的空间需要开发,关键在于科技的进步,比如说钍、铀等稀有金属,曾作为废石处理,可如今它们已成为了重要的自然资源,波浪、潮汐现在也作为资源加以利用,闪电现在虽然不是自然资源,但当科技发展到能够利用它的时候,它就成为一种资源了。2.小组讨论:在我国东南沿海,小河中的水为什么总也流不完?(提示:水资源是一次性资源吗?从而引出自然资源的分类。)可再生资源:可以在较短的时间内更新、再生,或者能够循环使用。如土地、阳光、森林水、水能等;非可再生资源:形成、再生过程非常缓慢,几乎不可再生,用一点就少一点。如煤炭、石油、铁矿等。(生生互动,培养合作意识。)3.过渡:引入教材3.1可循环使用的土地资源和3.2用一点就少一点的煤炭资源进行比较。(通过比较可再生资源和非可再生资源的形成过程和速度的不同,明确可再生资源和非可再生资源要区别对待)。对于可再生资源:要合理利用,并且注意保护和培育,对于非可再生资源:应该十分珍惜和节约使用。(三)学以致用1.探究一:认识和区分可再生资源和非可再生资源。老师根据学生的讨论结果,适时点拨提升,引导学生正确区分可再生资源和非可再生资源。2.探究二:小组讨论对于可再生资源,是不是就可以不注意保护和培育呢?难道可再生资源是“取之不尽,用之不竭”的吗?可再生资源与非可再生资源有严格的界线可再生资源与非可再生资源之间没有严格的界限,如果不加以正确使用,可再生资源也可能变成非可再生资源。(培养合作探究的能力,加强对分类的理解,并对它们的利用区分对待。)二、总量丰富,人均不足(识现状、找原因、想对策)(一)识现状出示我国自然资源现状表,让学生对“地大物博”有清醒的认识。使学生意识到:自然资源总量丰富,人均不足是我国自然资源的基本国情。(引导学生善于思考,善于分析的良好习惯,挖掘学生的思维过程。)(二)找原因小组讨论:我国资源总量丰富,却人均不足的原因?(三)想对策1.探究三:随着人口的增长和经济的快速发展,你认为未来资源需求量会如何变化?总结:随着人口的增长和经济的快速发展,我国对自然资源的需求还将大幅度增加,我国自然资源相对短缺,人均不足且仍在下降的状况更加突出。面对这种情况,我们可以采取哪些措施保障资源供给呢?2.探究四:节约和保护自然资源并不难,对于我们往往是举手之劳。那我们应该用什么实际行动节约利用和保护资源呢?分组讨论:(成立小小环保队、进行检查校内水龙头、回收废旧电池、垃圾分类等活动)总结:我们只有一个地球,善待地球也就是善待了人类自己,我们也应积极参与到资源保护和合理利用资源的实际行动中去,从自我做起、从小事做起,作一名小...