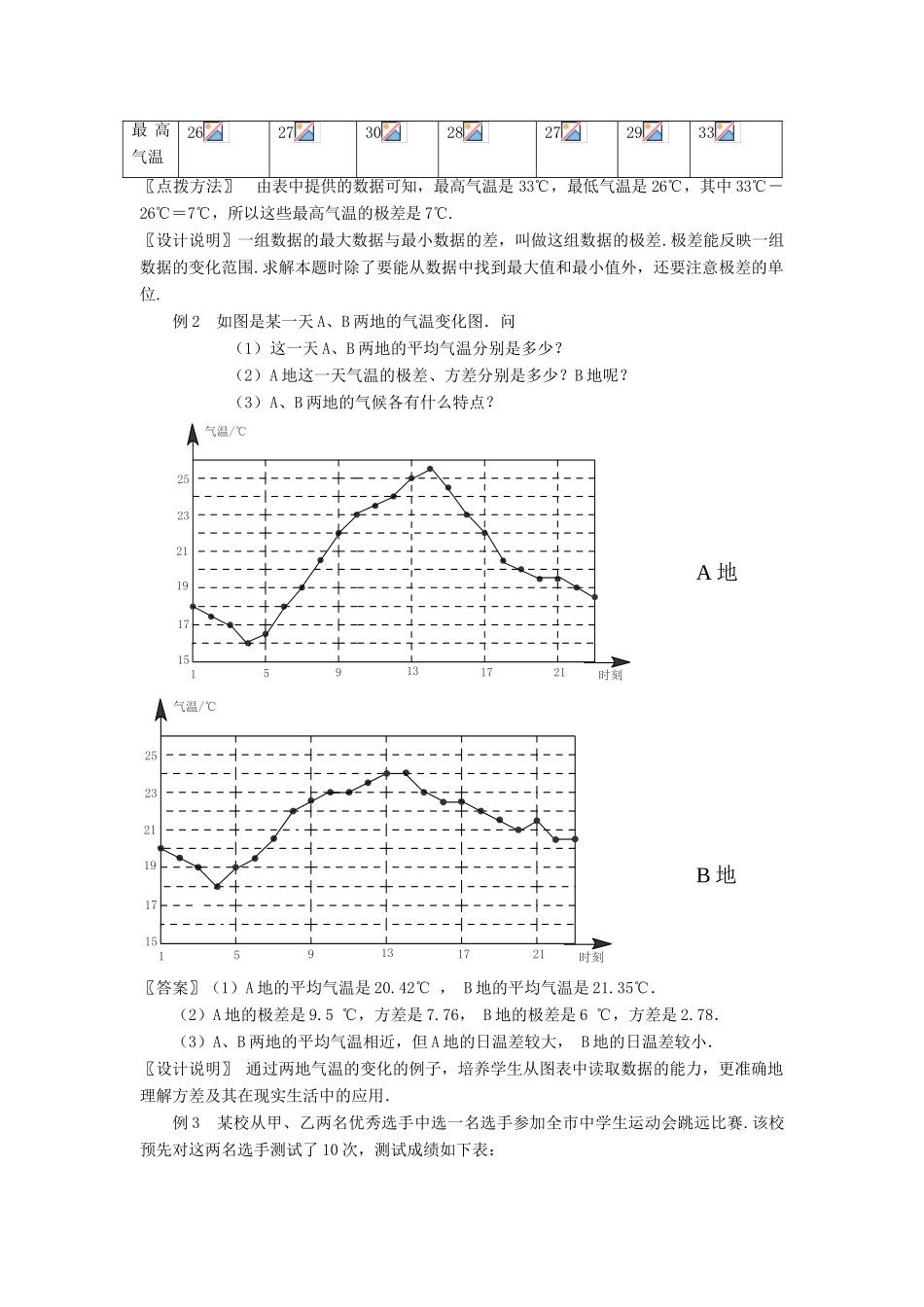

课案(教师用)数据的波动(第三课时)(课型:新授课)【理论支持】数据的分析可以帮助人们更好地探求客观世界的规律,并对现代社会中大量纷繁复杂的信息作出恰当的选择与判断,同时为人们交流信息提供了一种有效、简捷的手段.数据的分析作为一种普遍适用的技术,有助于人们收集、整理、描述信息,建立数学模型,进而解决问题,直接为社会创造价值.本节课的教学也体现了新课程的基本理念:义务教育阶段的数学课程应突出体现基础性、普及性和发展性,使数学教育面向全体学生,实现:1、人人学有价值的数学;2、人人都能获得必需的数学;3、不同的人在数学上得到不同的发展.课前延伸以容易题为主,课内探究由易到难,分别是容易题、中档题、难题.教学对象分析:上节课同学们已学过方差的概念和计算公式的形成过程,对尖子生来说意犹未尽,通过这节课的学习可以得到提高,由于设计了容易题和中档题,对中等生学困生而言也能激起他们进一步学习方差的兴趣.在学生对方差、标准差的概念有了一定的认识之后,学生对这些刻画数据离散程度的三个量度的认识上存在一个误区,那就是认为方差越小越好,因此,本节课安排了学生对一些实际问题的辨析,从而使学生对这二个量度有一个重新的认识.【教学目标】1.知识与技能(1)进一步理解方差的概念和计算公式的形成过程.(2)进一步掌握方差的计算公式并会应用方差比较两组数据波动的大小.过程与方法经历方差的应用过程,进一步体会数据波动中方差的求法,积累统计经验,培养学生用统计的知识描述、分析数据,解决实际问题的能力.情感、态度与价值观培养学生统计意识,形成尊重事实、用数据说话的态度,认识数据处理的实际意义.2.中考要求:掌握方差、标准差及其应用,掌握用样本方差估计总体方差.3.根据学生能力发展水平的差异,明确本课教学的层次性目标,即针对优秀生、中等生、学困生三类学生的能力层级要求要有明显区分,要重点关注学困生;4.充分了解学情,明确本课教学目标的针对性,做到有的放矢.【教学重难点】重点:理解极差、方差的概念,掌握其求法.难点:应用方差对数据波动情况的比较,判断.【课时安排】一课时.【教学设计】课前延伸一、填空题:(1)一组数据:,,0,,1的平均数是0,则=.方差.(2)如果样本方差,那么这个样本的平均数为.样本容量为.(3)已知的平均数10,方差3,则的平均数为,方差为.二、选择题:(1)样本方差的作用是()A、估计总体的平均水平B、表示样本的平均水平C、表示总体的波动大小D、表示样本的波动大小,从而估计总体的波动大小(2)一个样本的方差是0,若中位数是,那么它的平均数是()A、等于B、不等于C、大于D、小于(3)如果给定数组中每一个数都减去同一非零常数,则数据的()A、平均数改变,方差不变B、平均数改变,方差改变C、平均数不变,方差不变A、平均数不变,方差改变三、甲、乙两台机床生产同种零件,10天出的次品分别是()甲:0、1、0、2、2、0、3、1、2、4乙:2、3、1、2、0、2、1、1、2、1分别计算出两个样本的平均数和方差,根据你的计算判断哪台机床的性能较好?〖设计说明〗通过系列容易题,调动学生学习热情,激发学生学习兴趣.课内探究一、回顾与练习1、回顾:什么是极差、方差?方差的计算公式是什么?一组数据的方差与这组数据的波动有怎样的关系?2、分别计算下列两组数据的方差与标准差:(1)1,2,3,4,5(2)1031029810199〖答案〗(1)(2)〖设计说明〗回顾极差、方差、标准差等概念及方差、标准差的计算,巩固学生对数据离散程度的三个量度的认识.二、检查预习情况:明确检查方法学生口答后论证.三、教师精讲点拨:例1下表给出了某市2006年5月28日至6月3日的最高气温,则这些最高气温的极差是___℃.日期5月28日5月29日5月30日5月31日6月1日6月2日6月3日最高气温26273028272933〖点拨方法〗由表中提供的数据可知,最高气温是33℃,最低气温是26℃,其中33℃-26℃=7℃,所以这些最高气温的极差是7℃.〖设计说明〗一组数据的最大数据与最小数据的差,叫做这组数据的极差.极差能反映一组数据的变化范围.求解本题时除了要能从数据中找到最大...