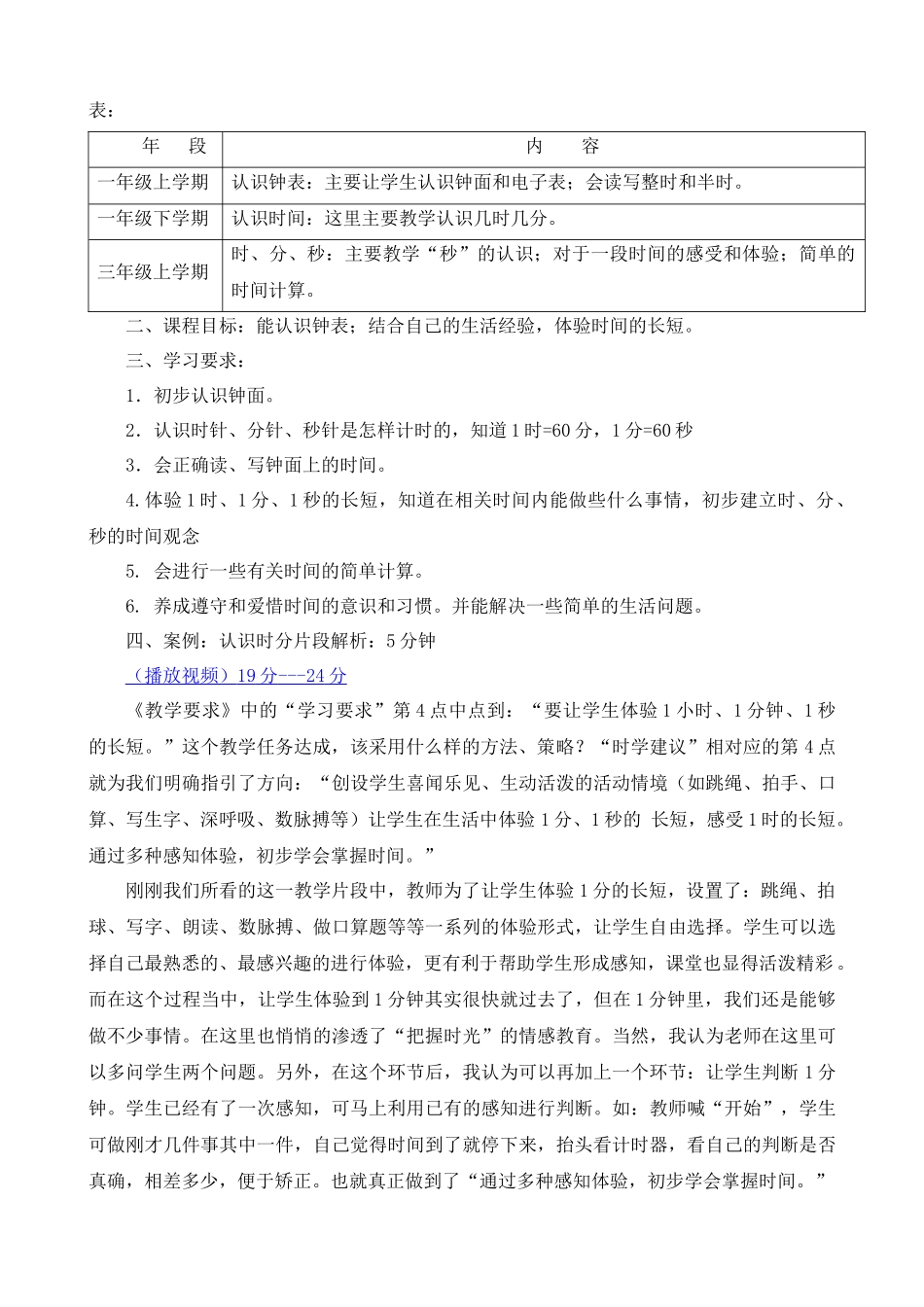

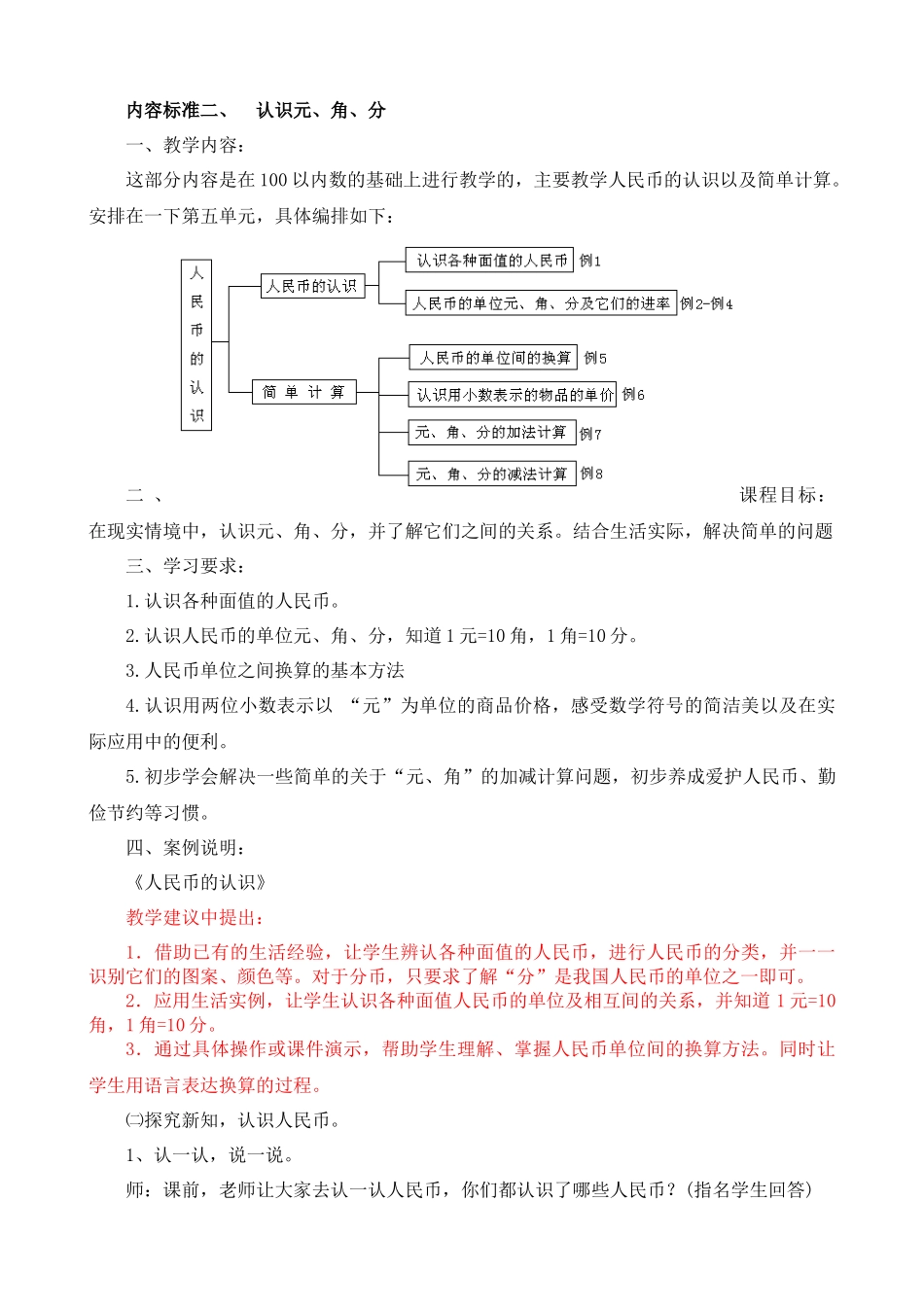

厦门市小学新课程教学要求培训(常见的量与探索规律部分)集美教师进修学校:丘昭荣思明区教师进修学校:吴伟华一.解读内容介绍:㈠第一学段数与代数㈢常见的量⑴认识时、分、秒⑵认识元、角、分⑶认识克、千克和吨⑷认识年、月、日㈡第一学段数与代数㈢式与方程;⑴用字母表示数⑵方程的意义⑶方程的应用㈣正比例和反比例㈢第一学段一、数与代数㈣探索简单规律第二学段一、数与代数㈤探索规律二.解读侧重点:根据省教研室彭晓玫老师在培训中提出:教学目标的定位必需是可操作、可检测;教学目标必需放入整个学段来整体把握。我们确定解读的侧重点如下:第一部分常见的量交流侧重点放在教学目标及教学设计的可操作性,将以课例和案例的形式来介绍;第二部分式与方程、正比例和反比例交流侧重点放在教学目标的评价;将以目标达成检测例题来介绍。第三部分探索简单规律及探索规律交流侧重点放在整体把握教学目标。三.常见的量的解读:内容标准一:认识时、分、秒一、教学内容1.本套教材认识时、分、秒教学内容安排在两个年段三个学期中进行,具体编排如下表:年段内容一年级上学期认识钟表:主要让学生认识钟面和电子表;会读写整时和半时。一年级下学期认识时间:这里主要教学认识几时几分。三年级上学期时、分、秒:主要教学“秒”的认识;对于一段时间的感受和体验;简单的时间计算。二、课程目标:能认识钟表;结合自己的生活经验,体验时间的长短。三、学习要求:1.初步认识钟面。2.认识时针、分针、秒针是怎样计时的,知道1时=60分,1分=60秒3.会正确读、写钟面上的时间。4.体验1时、1分、1秒的长短,知道在相关时间内能做些什么事情,初步建立时、分、秒的时间观念5.会进行一些有关时间的简单计算。6.养成遵守和爱惜时间的意识和习惯。并能解决一些简单的生活问题。四、案例:认识时分片段解析:5分钟(播放视频)19分---24分《教学要求》中的“学习要求”第4点中点到:“要让学生体验1小时、1分钟、1秒的长短。”这个教学任务达成,该采用什么样的方法、策略?“时学建议”相对应的第4点就为我们明确指引了方向:“创设学生喜闻乐见、生动活泼的活动情境(如跳绳、拍手、口算、写生字、深呼吸、数脉搏等)让学生在生活中体验1分、1秒的长短,感受1时的长短。通过多种感知体验,初步学会掌握时间。”刚刚我们所看的这一教学片段中,教师为了让学生体验1分的长短,设置了:跳绳、拍球、写字、朗读、数脉搏、做口算题等等一系列的体验形式,让学生自由选择。学生可以选择自己最熟悉的、最感兴趣的进行体验,更有利于帮助学生形成感知,课堂也显得活泼精彩。而在这个过程当中,让学生体验到1分钟其实很快就过去了,但在1分钟里,我们还是能够做不少事情。在这里也悄悄的渗透了“把握时光”的情感教育。当然,我认为老师在这里可以多问学生两个问题。另外,在这个环节后,我认为可以再加上一个环节:让学生判断1分钟。学生已经有了一次感知,可马上利用已有的感知进行判断。如:教师喊“开始”,学生可做刚才几件事其中一件,自己觉得时间到了就停下来,抬头看计时器,看自己的判断是否真确,相差多少,便于矫正。也就真正做到了“通过多种感知体验,初步学会掌握时间。”内容标准二、认识元、角、分一、教学内容:这部分内容是在100以内数的基础上进行教学的,主要教学人民币的认识以及简单计算。安排在一下第五单元,具体编排如下:二、课程目标:在现实情境中,认识元、角、分,并了解它们之间的关系。结合生活实际,解决简单的问题三、学习要求:1.认识各种面值的人民币。2.认识人民币的单位元、角、分,知道1元=10角,1角=10分。3.人民币单位之间换算的基本方法4.认识用两位小数表示以“元”为单位的商品价格,感受数学符号的简洁美以及在实际应用中的便利。5.初步学会解决一些简单的关于“元、角”的加减计算问题,初步养成爱护人民币、勤俭节约等习惯。四、案例说明:《人民币的认识》教学建议中提出:1.借助已有的生活经验,让学生辨认各种面值的人民币,进行人民币的分类,并一一识别它们的图案、颜色等。对于分币,只要求了解“分”是我国人民币的单位之一即可。2...