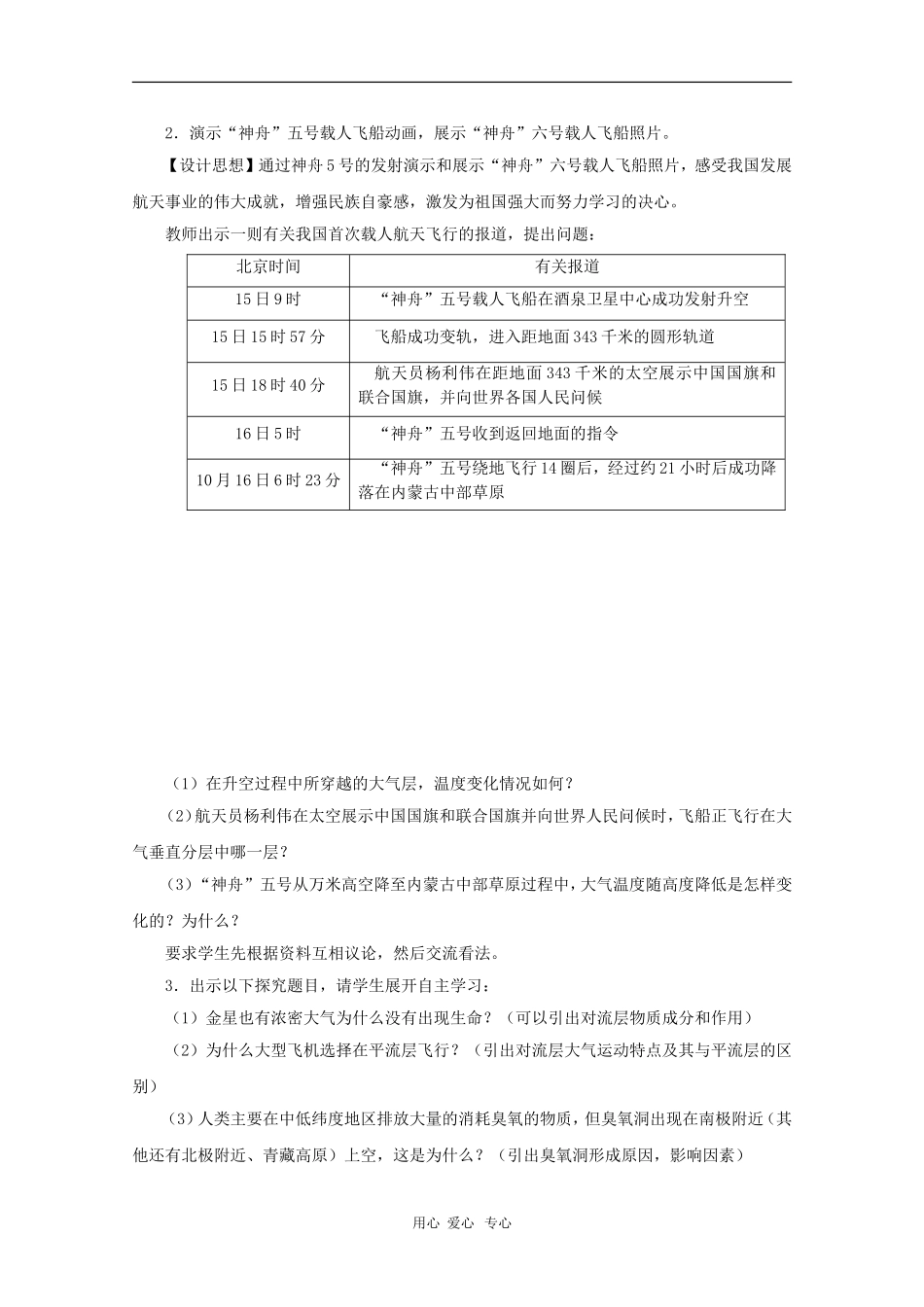

地球生命的保护伞——大气圈一、教学内容大气圈对地球生命的保护作用——防弹、遮阳、保温、保水。对流层——特征、主要物质的作用。臭氧洞——分布、产生原因、危害和解决方法。二、教学目标1.能够分析大气圈对地球生命的意义和作用。知道大气的垂直分层、特征以及与人类的密切关系。2.结合本校天文社团的观测实例,分析大气圈的保护作用,培养理论联系实际的科学态度、激发对自然科学的热爱之情。3.通过“对流层和臭氧洞”的自主学习,了解保护环境是可持续发展的重要内容,理解保护环境这一基本国策的意义。三、教学重点、难点1.重点:对流层大气的主要成分及作用;对流层的主要特征。平流层臭氧洞的分布、形成原因、危害及解决对策。2.难点:大气的削弱和保温作用,联系实际分析大气圈的保护作用。四、教学安排1课时。五、教学过程(一)引入新课1.教师通过课本专栏“太空之吻”内容,对苏梅克-利维9号彗星撞击木星的过程做介绍。并出示学校天文社在这次活动中拍摄的天文照片。教师:浓密大气对天体起到了保护作用,地球大气更是地球上一切生命赖以生存的重要物质条件之一。正是由于大气对生命的意义如此重要,自古以来无数思想家和科学家不断探索这一领域,他们迫切想了解大气的特点,弄清大气对生命起着怎样的根本作用。随着科学技术的迅速发展,人类探测手段的进步,我们才对它有了一个比较全面的了解。(二)新课教学1.出示垂直分层图。【设计思想】引导学生了解大气层的基本构成,明确“防弹衣”的结构。教师:大气分层的依据是什么?各层气温随高度怎样变化?用心爱心专心2.演示“神舟”五号载人飞船动画,展示“神舟”六号载人飞船照片。【设计思想】通过神舟5号的发射演示和展示“神舟”六号载人飞船照片,感受我国发展航天事业的伟大成就,增强民族自豪感,激发为祖国强大而努力学习的决心。教师出示一则有关我国首次载人航天飞行的报道,提出问题:(1)在升空过程中所穿越的大气层,温度变化情况如何?(2)航天员杨利伟在太空展示中国国旗和联合国旗并向世界人民问候时,飞船正飞行在大气垂直分层中哪一层?(3)“神舟”五号从万米高空降至内蒙古中部草原过程中,大气温度随高度降低是怎样变化的?为什么?要求学生先根据资料互相议论,然后交流看法。3.出示以下探究题目,请学生展开自主学习:(1)金星也有浓密大气为什么没有出现生命?(可以引出对流层物质成分和作用)(2)为什么大型飞机选择在平流层飞行?(引出对流层大气运动特点及其与平流层的区别)(3)人类主要在中低纬度地区排放大量的消耗臭氧的物质,但臭氧洞出现在南极附近(其他还有北极附近、青藏高原)上空,这是为什么?(引出臭氧洞形成原因,影响因素)用心爱心专心北京时间有关报道15日9时“神舟”五号载人飞船在酒泉卫星中心成功发射升空15日15时57分飞船成功变轨,进入距地面343千米的圆形轨道15日18时40分航天员杨利伟在距地面343千米的太空展示中国国旗和联合国旗,并向世界各国人民问候16日5时“神舟”五号收到返回地面的指令10月16日6时23分“神舟”五号绕地飞行14圈后,经过约21小时后成功降落在内蒙古中部草原(4)说明臭氧洞对人类的危害,谈谈如何在不久的将来有效控制臭氧洞的继续扩大,直至苍天复原如初?(引出臭氧洞是全球性环境问题,通过积极开展国际合作寻求解决方法)安排全班分8组,每组5~6人,2个组分析一个问题。可通过课本、地图册、组内讨论、网络等多种方式寻求答案,在记录纸上做好记录。【设计思想】通过“对流层和臭氧洞”的自主学习,引导学生归纳规律性知识,培养地理信息能力、地理推理能力、解决地理问题的能力。预计题一的回答不够全面,教师总结时让学生做“连线题”,以这一训练方式加以明确大气各成分的作用。关于题二,教师演示对流层和平流层的大气运动形式动画,说明对流层空气垂直对流,且集聚了几乎全部水汽与杂质,使地球上的水循环不止,天气多变。平流层空气水平流动,水汽、固体杂质极少,天气晴朗,能见度好。关于题三,教师可补充:氯化物破坏臭氧层的化学方程式。【设计思想】引导学生进行跨学科(化学)的知识迁移,加深对臭...