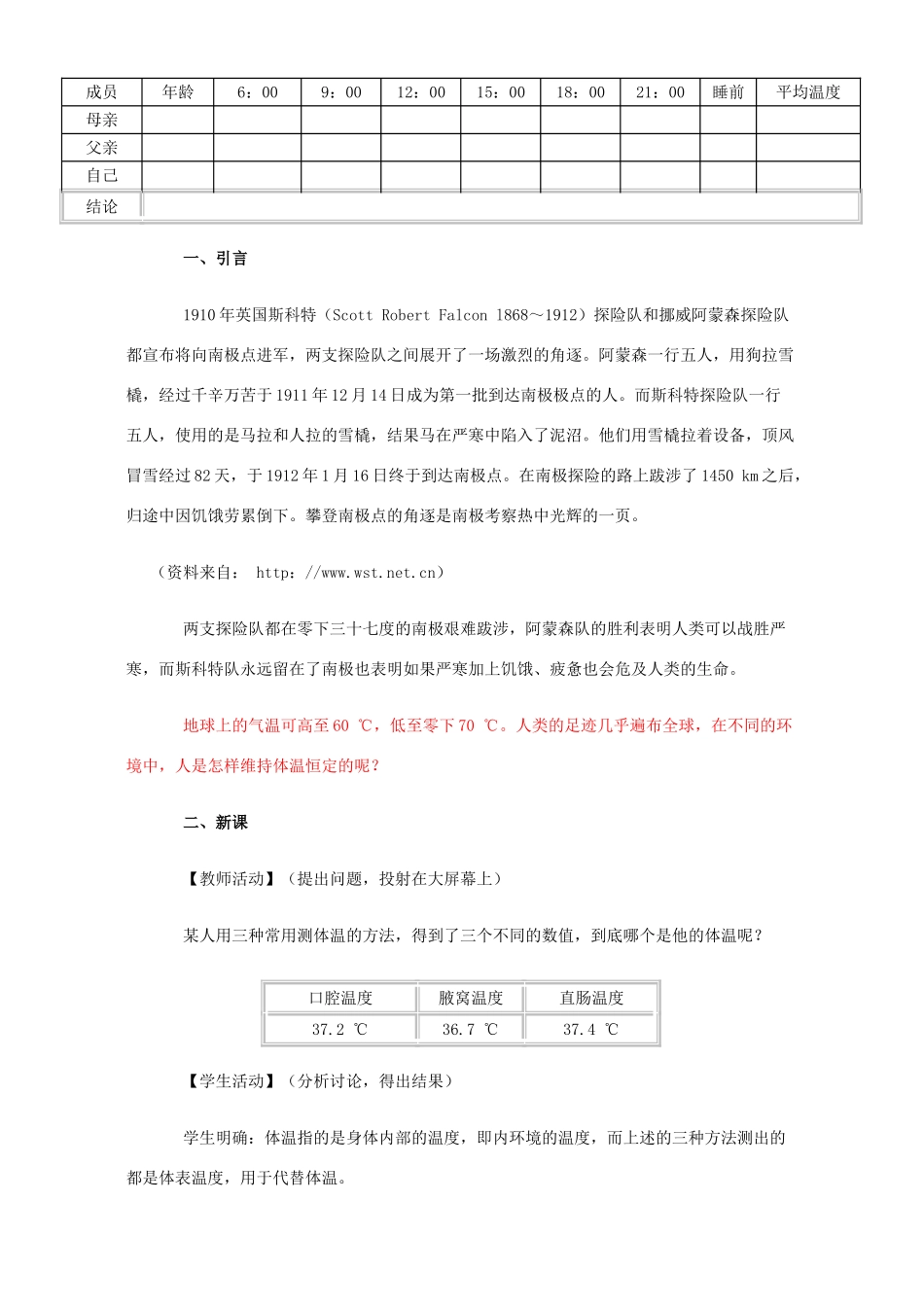

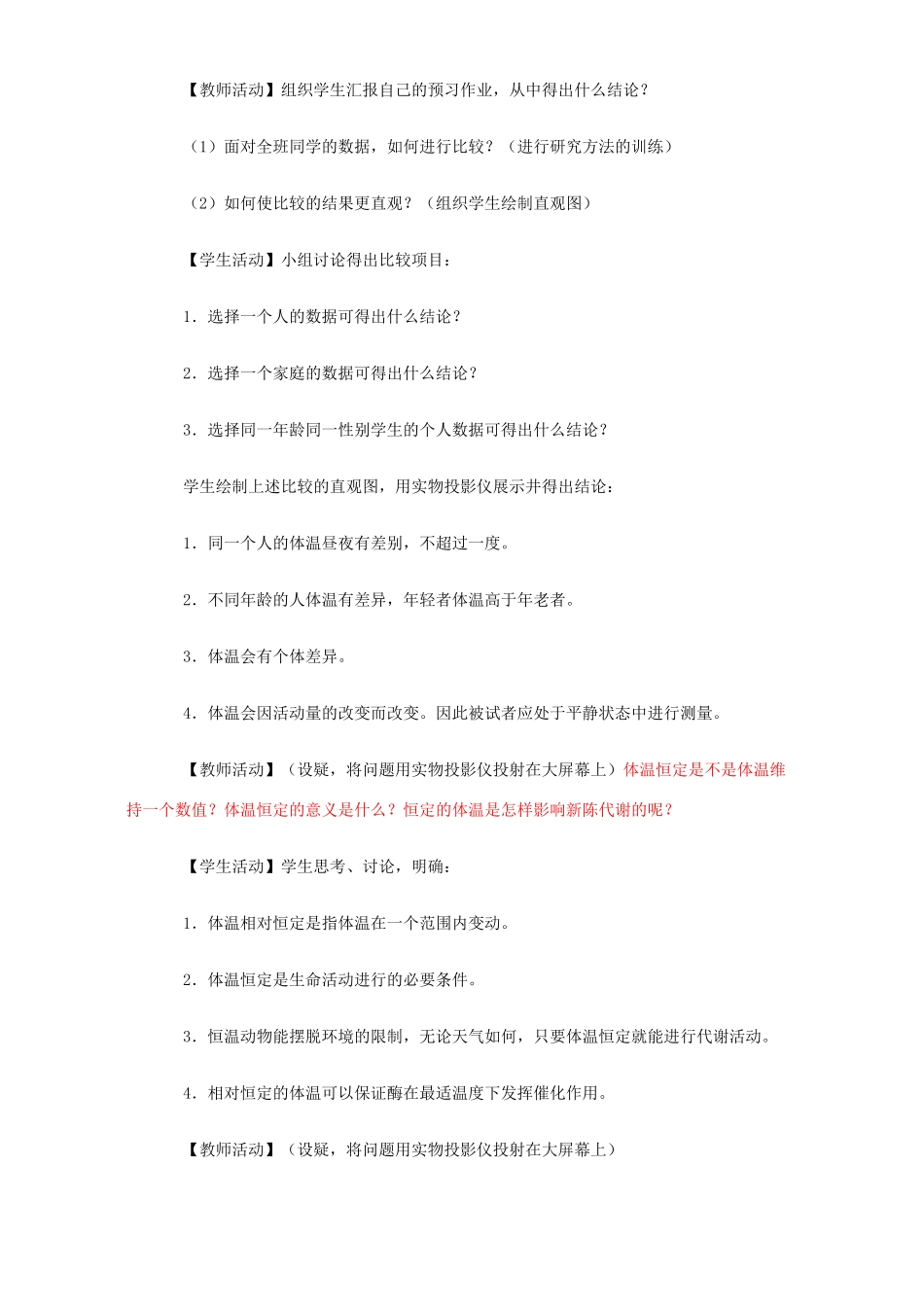

高考生物复习第一节人体的稳态人的体温及其调节教学设计教学目标1.知识方面(1)人的体温及其意义(知道);(2)体温的调节(知道)。2.态度观念方面人的体温过高或过低并非一定是坏事,应辩证对待。通过阿蒙森(RoaldAmundsenl872—1928)征服南极的故事激发学生探索自然的勇气。3.能力方面对调查数据进行分析、对比,并绘制直观图;培养化繁为简的思维能力。重点、难点分析重点:体温的意义及其调节。难点:体温的调节。教学模式小组讨论探究学习。教学手段实物投影仪(将所用的图片与文字资料放大)。课时安排一课时。设计思路教师从学生最熟悉的体温测量开始,以不断地设疑来引导学生思考讨论,将问题与学生的答案写在纸上,用实物投影仪展示给学生,给予学生充分的视觉刺激。通过组织学生讨论、记录,一方面发展学生分析问题的能力,另一方面充分调动学生的听说读写四个语言中枢以提高学生记忆能力,切实提高学生的学习效率。教师设疑,由学生经讨论后解疑。学习的过程是在教师指导下进行探索的过程,能够体现学生在课堂的主体地位。教学过程课前预习作业,完成下表。家庭成员一日内体温变化调查表(腋窝温度)成员年龄6:009:0012:0015:0018:0021:00睡前平均温度母亲父亲自己结论一、引言1910年英国斯科特(ScottRobertFalconl868~1912)探险队和挪威阿蒙森探险队都宣布将向南极点进军,两支探险队之间展开了一场激烈的角逐。阿蒙森一行五人,用狗拉雪橇,经过千辛万苦于1911年12月14日成为第一批到达南极极点的人。而斯科特探险队一行五人,使用的是马拉和人拉的雪橇,结果马在严寒中陷入了泥沼。他们用雪橇拉着设备,顶风冒雪经过82天,于1912年1月16日终于到达南极点。在南极探险的路上跋涉了1450km之后,归途中因饥饿劳累倒下。攀登南极点的角逐是南极考察热中光辉的一页。(资料来自:http://www.wst.net.cn)两支探险队都在零下三十七度的南极艰难跋涉,阿蒙森队的胜利表明人类可以战胜严寒,而斯科特队永远留在了南极也表明如果严寒加上饥饿、疲惫也会危及人类的生命。地球上的气温可高至60℃,低至零下70℃。人类的足迹几乎遍布全球,在不同的环境中,人是怎样维持体温恒定的呢?二、新课【教师活动】(提出问题,投射在大屏幕上)某人用三种常用测体温的方法,得到了三个不同的数值,到底哪个是他的体温呢?口腔温度腋窝温度直肠温度37.2℃36.7℃37.4℃【学生活动】(分析讨论,得出结果)学生明确:体温指的是身体内部的温度,即内环境的温度,而上述的三种方法测出的都是体表温度,用于代替体温。【教师活动】组织学生汇报自己的预习作业,从中得出什么结论?(1)面对全班同学的数据,如何进行比较?(进行研究方法的训练)(2)如何使比较的结果更直观?(组织学生绘制直观图)【学生活动】小组讨论得出比较项目:1.选择一个人的数据可得出什么结论?2.选择一个家庭的数据可得出什么结论?3.选择同一年龄同一性别学生的个人数据可得出什么结论?学生绘制上述比较的直观图,用实物投影仪展示井得出结论:1.同一个人的体温昼夜有差别,不超过一度。2.不同年龄的人体温有差异,年轻者体温高于年老者。3.体温会有个体差异。4.体温会因活动量的改变而改变。因此被试者应处于平静状态中进行测量。【教师活动】(设疑,将问题用实物投影仪投射在大屏幕上)体温恒定是不是体温维持一个数值?体温恒定的意义是什么?恒定的体温是怎样影响新陈代谢的呢?【学生活动】学生思考、讨论,明确:1.体温相对恒定是指体温在一个范围内变动。2.体温恒定是生命活动进行的必要条件。3.恒温动物能摆脱环境的限制,无论天气如何,只要体温恒定就能进行代谢活动。4.相对恒定的体温可以保证酶在最适温度下发挥催化作用。【教师活动】(设疑,将问题用实物投影仪投射在大屏幕上)1.为什么斯科特探险队因饥饿劳累冻死在南极?2.体温是哪来的?产热的主要器官是什么?3.主要细胞器是什么?4.能源物质是什么?5.主要能源物质是什么?6.散热的结构有哪些?【学生活动】分析讨论,明确:体温是机体代谢活动的结果,也是生命活动必需的条件。产热的主要器官是骨骼...