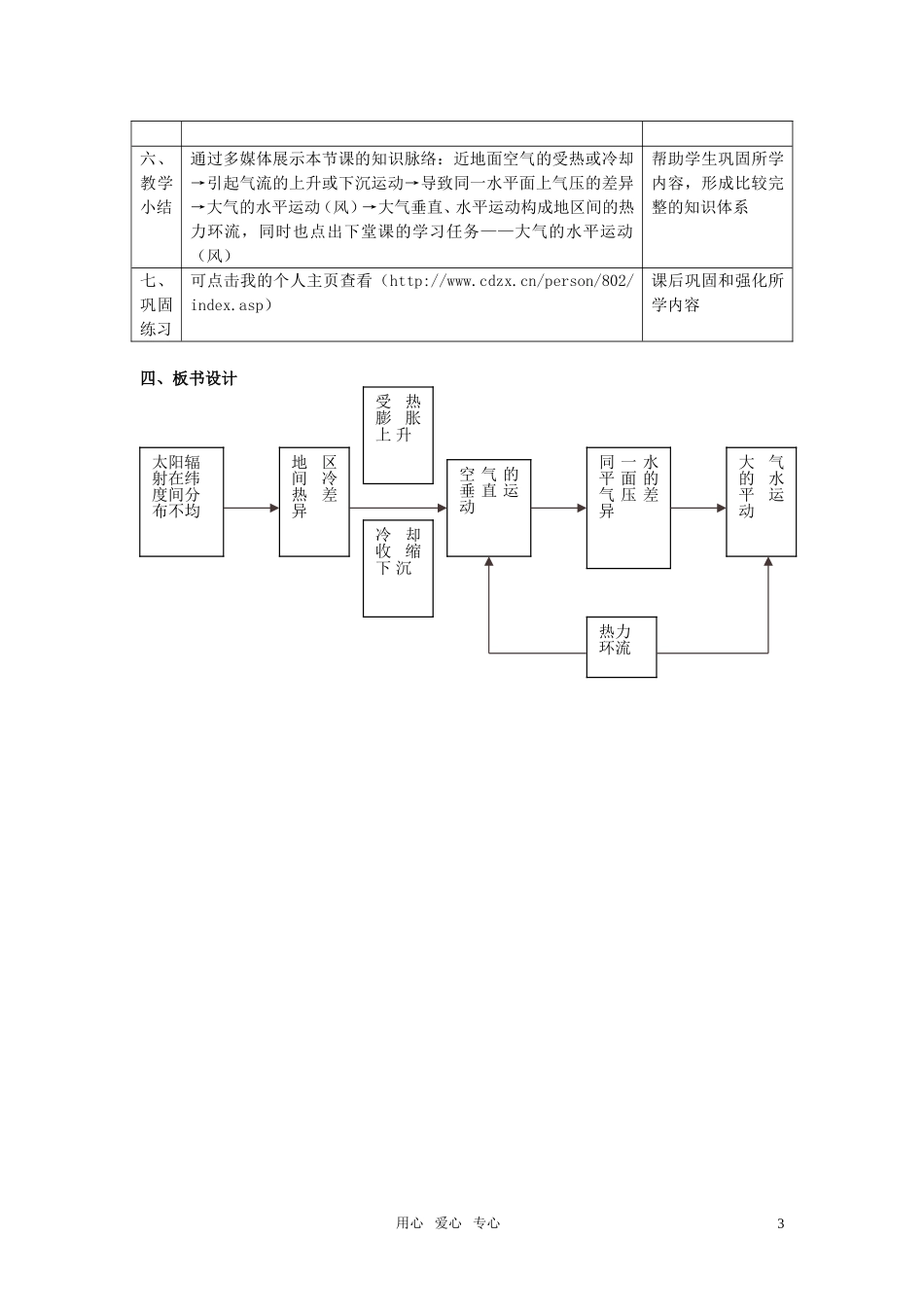

普通高中课程标准实验教科书(人教版)地理必修1新课标人教版高中地理必修一《热力环流及问题研究》说课稿一、教材分析(一)教材的地位和作用《冷热不均引起大气运动》位于普通高中课程标准实验教科书(人教版)地理必修1第二章第一节。这一节教材包含三部分内容,即大气的受热过程、热力环流和大气的水平运动。本节课主要讲大气运动中的热力环流,这是大气运动最基本的状态与原理,其内容是继续大气受热过程的学习,又是学习大气水平运动的基础,同时,也为后面学习“气压带和风带”打好铺垫。学好这部分内容,可以起到分散降低教学难度、便于学生掌握的作用。而课本P55的问题研究(“为什么市区气温比郊区高”)又是本知识点的一个拓展,为体现知识结构的完整性,加强知识的联系和运用,培养学生联系问题的能力,在教学时,我就把这部分拓展性知识作为必修部分的补充,安排在同一节课。(二)教学的三维目标根据新课标的要求和学生已有的知识基础和认知能力,同时又要有利于最大限度地促进学生的发展,确定教学目标如下:1、知识与技能:通过学习使学生理解太阳辐射在纬度间分布不均是引起大气运动的根本原因,理解热力环流的形成过程。2、过程与方法:教会学生从学习和生活中发现和探究地理问题;培养学生判读原理图和示意图的能力,训练学生绘制简单原理示意图的基本技能。3、情感、态度与价值观:通过学生的自主学习和合作交流,激发学生探究生活中的地理问题的兴趣和动机。通过对城市风、海陆风、山谷风等问题的探讨,使学生树立理论联系实际的观点。(三)教学重点1、热力环流的形成原理;2、应用热力环流原理解释海陆间热力环流、城市热岛环流等现象。教学难点空气的垂直运动与气压的关系。二、教学方法和手段我校高一学生从总体上来讲,知识面比较狭隘,大多数学生习惯于传统的教学模式,独立思考、发现问题和自主学习能力较欠缺。但好奇心强,有一定的探究欲望,若是能给予一定的引导,就能在一定程度上激发他们的思维,提高他们的学习能力。另一方面,地理又是一门跟生活实际联系非常密切的学科,突出学习“生活中的地理”,用所学知识解决生活中的地理问题,实现知识的迂移,是新课程的一个重要理念。基于以上两个方面的考虑,采用教学方法如下:(一)教法:教师在教学过程中,设计一些由浅入深的问题,注意运用启发式进行教学,并借助探究式实验、绘图、分析图表、资料等活动和多媒体演示手段,引导学生参与学习的全过程,积极主动地获取知识。而作为“热力环流”知识的一个拓展,课本P55的问题研究,限于相当部分学生上网查阅资料有一定的条件限制,所以在课堂上,还运用信息技术整合手段,以小组合作方式,查阅资料,运用所学知识分析问题,使学生感到学有所用,并能够引起学生学习的兴趣。(二)学法:根据目标教学的要求,首先让学生明确学习目的,在带着目标的学习过程中,采用探究、讨论、活动等方式,有针对性地发现问题、提出问题并最终解决问题,使学生在学习的过程中逐渐从“学会”发展到“会学”。用心爱心专心1三、教学设计教学步骤具体操作设计意图一、设问导入根据前面已学知识和本堂课的教学内容,设计几个步骤的问题:1、大气的直接热源是什么?2、地面的直接热源是什么?3、地球表面不同纬度获得太阳辐射的多少是否相同?→引出“大气受热是不均匀的”话题激发学生的学习兴趣,吸引学生的注意力,引导学生关注本节课内容及与之有关的生活中的地理知识二、探究实验为了让学生理解大气受热不均匀而导致大气的运动及具体运动状况,根据我校实际情况,结合课本P32的活动,引导两学生在讲台旁做实验(一个木盒子里一边放上冰,另一边放上点燃的酒精灯,将点燃的香放进木盒子),其他同学注意观察烟雾的飘动方向。让学生亲身经历知识的形成过程三、描绘热力环流原理图根据探究实验观察到的现象,老师可引导学生理解由于大气受热不均而导致大气运动,并启发学生描绘热力环流原理图,用自己的话来描述热力环流的形成过程,老师再展示热力环流flash课件,归纳热力环流的概念,说明它是大气运动最简单的形式,最后展示热力环流形成的纲要图式。学生利用已有知...